tekowaです。

「泣いたら外に出しておけばいい」――

そんな言葉が、命を危険にさらす時代になっています。

京都府宇治市の市立保育所で、1歳児に対する不適切な保育が発覚しました。

暴言、強引な食事指導、そして泣き続ける子どもを外に“放置”するという行為――。

これは「しつけ」や「保育」とは言えません。

いま、改めて「子どもを守る保育」の在り方が問われています。

事件の概要

今回のケースは、京都府宇治市の市立保育所で発覚しました。

報道によれば、以下のような行為が確認されています:

- 1歳児に対し「泣かんとごっくんし」「飲み込んで」と大声で迫る

- 給食中、嫌がる子どもを椅子ごと引っ張り、転倒させる

- 泣き続ける園児を「外に出しとけ」と発言し、実際に園庭に放置(複数回)

この行為を行った保育士は、市より減給1ヶ月の懲戒処分を受けました。

どこが問題だったのか

まず、1歳という発達段階においては、言語理解や身体のコントロールはまだ不安定です。

そんな中、大声で命令することは「しつけ」ではなく、恐怖で支配する行為です。

また、椅子ごと引っ張るという行為は、頭部の打撲や骨折など、大きな事故に直結する可能性もあります。

たとえ意図がなくても、これは暴力的な扱いと捉えられても仕方がありません。

さらに、泣いている子を外に放置することは、今の時期なら熱中症、冬場なら低体温症につながる重大なリスク行為です。

事故や誘拐、脱走の可能性もあり、命を預かる場としては到底許されない対応です。

なぜこんなことが起きたのか

現場で働く保育士の多くは、真面目に一生懸命子どもと向き合っています。

それでもこのような行為が起きてしまう背景には、いくつかの要因が考えられます。

- 人手不足や業務過多によるストレス・疲労

- 食事を「食べさせなきゃいけない」というプレッシャー

- 園内での対応方法やマニュアルの不備

- 園全体の風土として、声かけや対応のすり合わせがされていない可能性

本来どうすべきだったのか(対応マニュアル風)

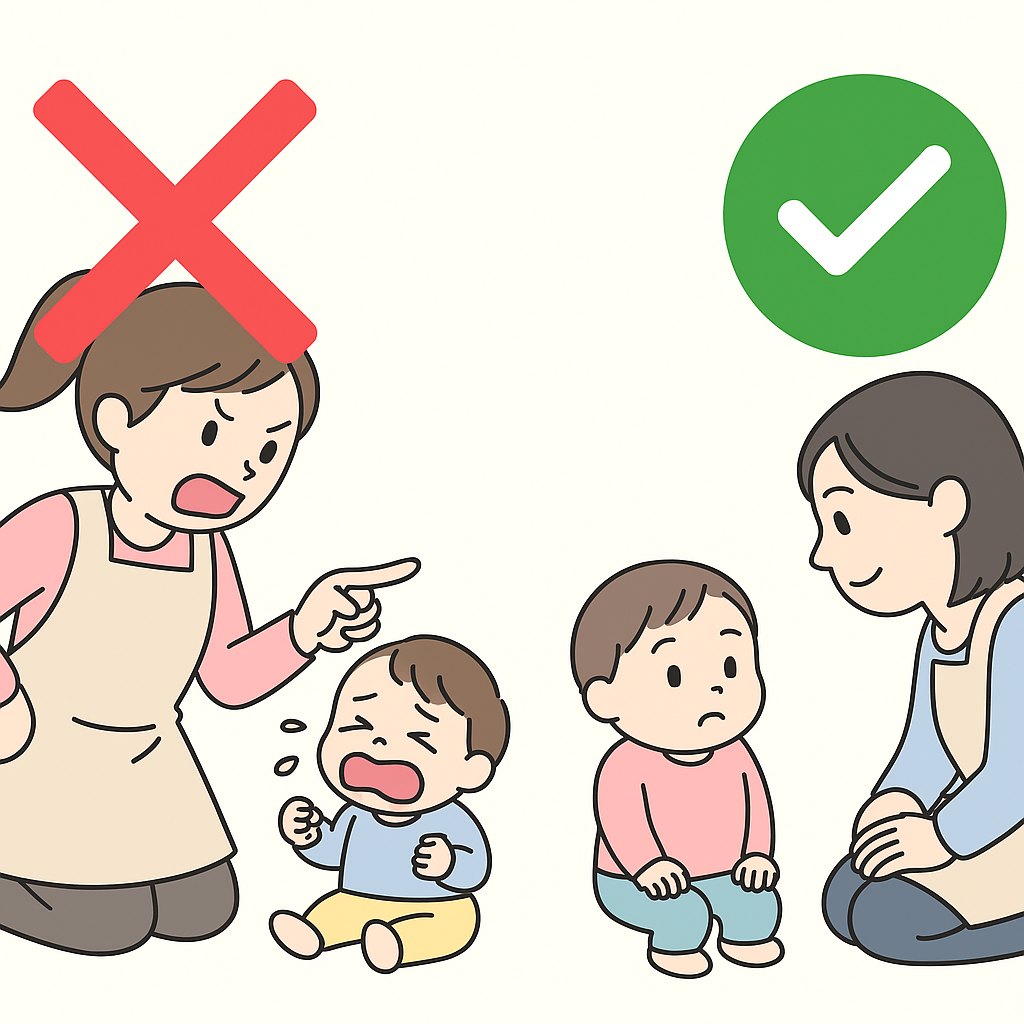

| シーン | NG対応 | 正しい対応 |

|---|---|---|

| 食事を拒否する | 「飲み込んで!」「泣かないで!」と怒鳴る | 子どもの気持ちを受け止め、少量ずつ声かけをしながら進める |

| 泣き続ける | 園庭に放置 | 室内の安全な場所で保育士が寄り添い、落ち着くまで待つ |

| 椅子から逃げようとする | 無理に引っ張る | 自分で椅子から降ろして抱っこ、または安心できる距離に保つ |

どう改善すべきか

園として取り組むべきこと

- 安全・緊急時対応マニュアルの定期的な見直しと研修

- 「食べない子」への接し方、保育の原則を全職員で共有

- 日々の“ヒヤリハット”事例を記録し、見える化して共有

保護者として意識すべきこと

- 子どもが保育園で「食べない」「泣く」理由を家庭と連携して探る

- 「完食」よりも「心の健康」「安心感」を優先する視点を持つ

社会として必要な支援

- 保育士の労働環境・待遇の見直し

- 小規模保育や加配制度の拡充

- 定期的な第三者評価・外部チェック体制の強化

まとめ|tekowaの視点

子どもが泣くのは、「助けて」「わかってほしい」というサインです。

それを「うるさい」と放り出すのではなく、

「今、あなたのそばにいるよ」と伝えるのが保育の原点。

命を守ること、心を育てること。

その両方が、保育の仕事の本質です。

関連記事(随時更新予定)

- ※本記事と連動した記事は今後追加していきます。

コメント