tekowaです。

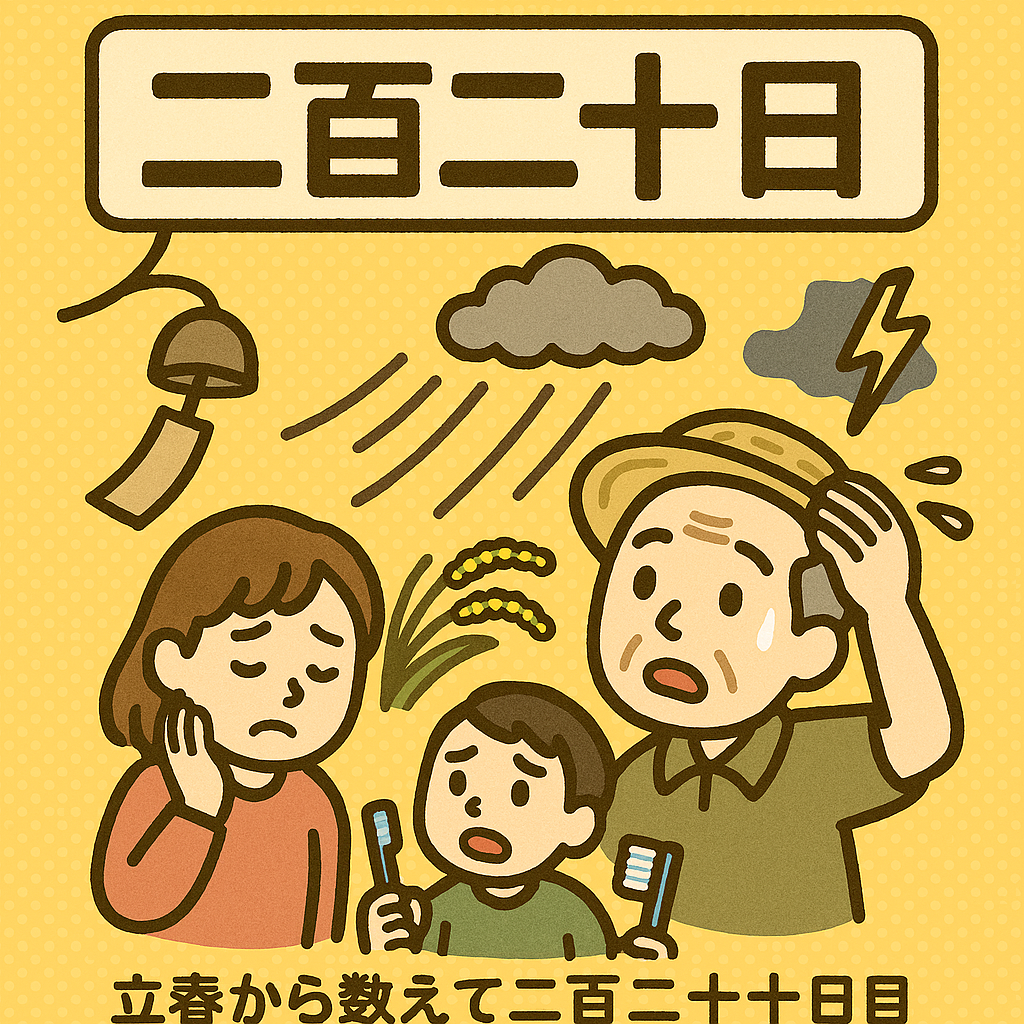

立春から数えて220日目にあたる「二百二十日(にひゃくはつか)」は、毎年9月10日ごろにやってきます。古来より「農業の三大厄日」のひとつとして数えられ、稲作を脅かす台風や豪雨と深く結びついてきました。本シリーズでは二百二十日にまつわる歴史・文化・防災・食の知恵についてさまざまな角度から解説してきました。今回はその総まとめとして、二百二十日の意味を改めて振り返り、未来につなげるためのヒントを考えていきます。

二百二十日の歴史的背景

二百二十日は「二百十日」と並び、昔から台風が多い時期とされてきました。農村ではこの日を「厄日」と恐れ、風鎮祭などの行事を通じて自然の猛威を鎮めようと祈りを捧げました。特に稲が実りを迎える大事な時期に当たるため、収穫前の被害を避けるための知恵と信仰が重なっていたのです。

この歴史を知ることは、災害に備える意識を文化として受け継ぐことに他なりません。

現代における二百二十日の意義

現代では気象庁の予測技術やインフラ整備により、災害への備えは格段に進歩しました。しかし、それでも自然の力を完全に制御することはできません。地球温暖化の影響もあり、台風や豪雨の規模は年々拡大し、被害の深刻化が懸念されています。

だからこそ二百二十日は「防災意識を高める節目の日」として、家庭・地域・社会全体での取り組みに活かすことが重要なのです。

家庭でできる防災と食の備え

シリーズの中でも繰り返し触れてきたように、家庭の備えは最も基本的でありながら効果的な防災対策です。

- 水や非常食のローリングストック。

- 常備菜を活用して「日常と非常時をつなぐ食生活」を実現。

- 子どもや高齢者に配慮した、噛みやすく飲み込みやすい食品の準備。

災害時は栄養バランスが偏りやすく、体力や免疫力の低下を招きます。栄養士としては、タンパク質やカルシウムを意識した食材を組み込むことを提案します。

高齢者や子どもへの配慮

災害時に最も弱い立場に置かれるのは、高齢者や子どもです。介護福祉士の視点からは、移動や避難の難しさ、嚥下障害や持病への対応が大きな課題となります。保育補助の経験からも、子どもには遊びや体験を通じて防災を学ばせることが重要です。

二百二十日は、こうした弱者への備えを点検する日としても活用できます。地域全体で支え合う視点が欠かせません。

地域文化と防災の融合

二百二十日は風鎮祭や豊作祈願など、地域独自の文化と結びついてきました。これらの行事は、単なる伝統ではなく「防災教育の場」「地域連携の場」として現代にも活かすことができます。

地域の祭りや行事に防災訓練を組み合わせることで、無理なく住民の防災意識を高めることができます。

二百二十日から考える未来の防災

これからの防災は「科学」と「生活の知恵」の両立が求められます。AIや防災アプリの活用で情報収集が容易になった一方で、家庭での備えや地域のつながりといったアナログな力も依然として重要です。

二百二十日を「防災と食を見直す日」として位置づけ、毎年の習慣にすることで、未来に向けたレジリエンスのある社会づくりにつながります。

まとめ:二百二十日を未来の安心へ

二百二十日は、古来より農家が自然の脅威と向き合ってきた知恵の象徴であり、現代では防災と食を考える節目の日として生かすことができます。家庭では備蓄や常備菜を点検し、地域では支え合いの仕組みを整え、教育現場では子どもたちに命を守る知恵を伝える。そのすべてが、未来の安心へとつながります。

9月10日「二百二十日」を、単なる暦上の厄日ではなく「防災と食の未来を考える日」として過ごしていきましょう。それが、自然と共生する日本の文化を現代に生かす道なのです。

コメント