tekowaです。

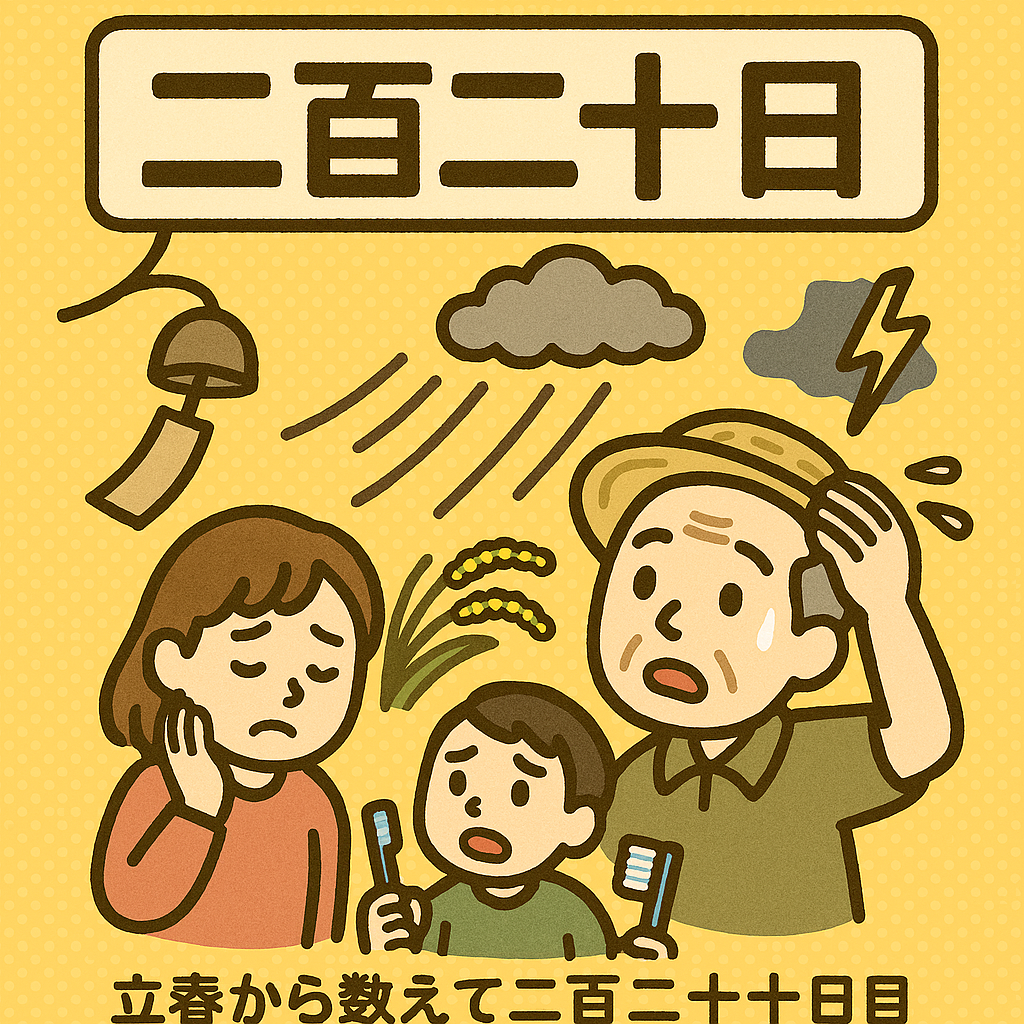

立春から数えて220日目、毎年9月10日ごろにあたる「二百二十日(にひゃくはつか)」。古くから農業の大敵である台風が襲来しやすい「農業の三大厄日」のひとつとされ、農家にとっては一年で最も気が抜けない時期とされてきました。しかし、二百二十日は単なる暦の知識にとどまらず、地域ごとに多彩な行事や祭礼と結びつき、人々の暮らしに深く根付いてきました。今回は「二百二十日と地域の行事」に焦点をあて、その文化的背景や現代的な意義を探っていきます。

風を鎮める祈り「風鎮祭」

二百二十日といえば、全国各地で行われてきた「風鎮祭(ふうちんさい)」が有名です。これは「強風を鎮めて、稲作を守ってほしい」と祈る祭りで、神社や寺院で盛大に行われました。特に稲が実る直前の時期であるため、被害を避けるための祈願は欠かせなかったのです。

風鎮祭では、風の神や農耕の神に五穀豊穣を祈るだけでなく、地域の安全を願う意味も込められていました。祭りを通じて村人同士の団結が強まり、防災意識を共有する役割も果たしていたのです。

二百二十日と五穀豊穣の祈り

二百二十日は、収穫直前の稲が台風で倒れるかどうかの分かれ道となるため、地域では「五穀豊穣」を願う行事が多く行われました。神前に稲穂を供えたり、餅や団子をついて神に捧げる習慣も残っています。これは災害を避けると同時に、収穫の喜びと感謝を分かち合う意味も持ちました。

現代でも、農村地域ではこの日に合わせて豊作祈願祭や秋祭りを行う地域があります。自然と共に生きる暮らしの知恵が、伝統行事として受け継がれているのです。

各地に残る地域独自の行事

二百二十日に関連する行事は地域ごとに特色があります。

- 奈良県: 春日大社での「風鎮祭」。古来より風の神を祀り、農作物を守る祈りが続いている。

- 愛知県: 伊勢湾台風の記憶と結びつき、二百二十日を防災訓練の日として意識する地域がある。

- 九州地方: 稲の収穫を前に「風祭り」と呼ばれる行事が行われ、子どもたちが風車を飾る風習も残る。

- 東北地方: 山間部では「二百二十日踊り」として芸能が奉納される例がある。

このように、二百二十日は単なる暦ではなく、地域文化や民俗芸能を育んできた日でもあります。

現代に生きる二百二十日の行事

現代では台風被害を防ぐために科学的な予報やインフラ整備が進んでいますが、地域の行事としての二百二十日は防災意識を高める役割を担い続けています。たとえば、地域の神社での風鎮祭は「伝統行事」であると同時に、「地域防災訓練の日」と重ねて実施されることもあります。

また、学校や保育園でもこの時期に避難訓練を行うことが増えており、「二百二十日=防災を考える日」という新しい文化が広がっています。

栄養士・保育補助・介護福祉士の視点から見る地域行事

資格を活かして二百二十日の地域行事を考えると、さらに深みが出ます。

- 栄養士視点: 祭りで振る舞われる保存食(餅・漬物・干物)は、防災食の知恵とつながる。

- 保育補助視点: 子どもと一緒に風車を作る工作や風鎮祭の見学は、防災教育の入り口になる。

- 介護福祉士視点: 高齢者にとって行事参加は心身のリハビリ効果があり、地域での見守りにもつながる。

地域行事は単なる伝統ではなく、現代の暮らしや教育・福祉とも密接につながっているのです。

まとめ:二百二十日は文化と防災をつなぐ日

二百二十日は、台風の厄日として恐れられる一方で、風鎮祭や豊作祈願など、地域ごとの多彩な行事を育んできました。これらの行事は、自然への畏敬と共生の精神を示すだけでなく、現代における防災教育や地域福祉の視点とも結びついています。

9月10日の「二百二十日」を、単なる暦ではなく「文化と防災をつなぐ日」として捉え直すことで、過去から未来へ続く地域の知恵を受け継いでいきましょう。

コメント