tekowaです。

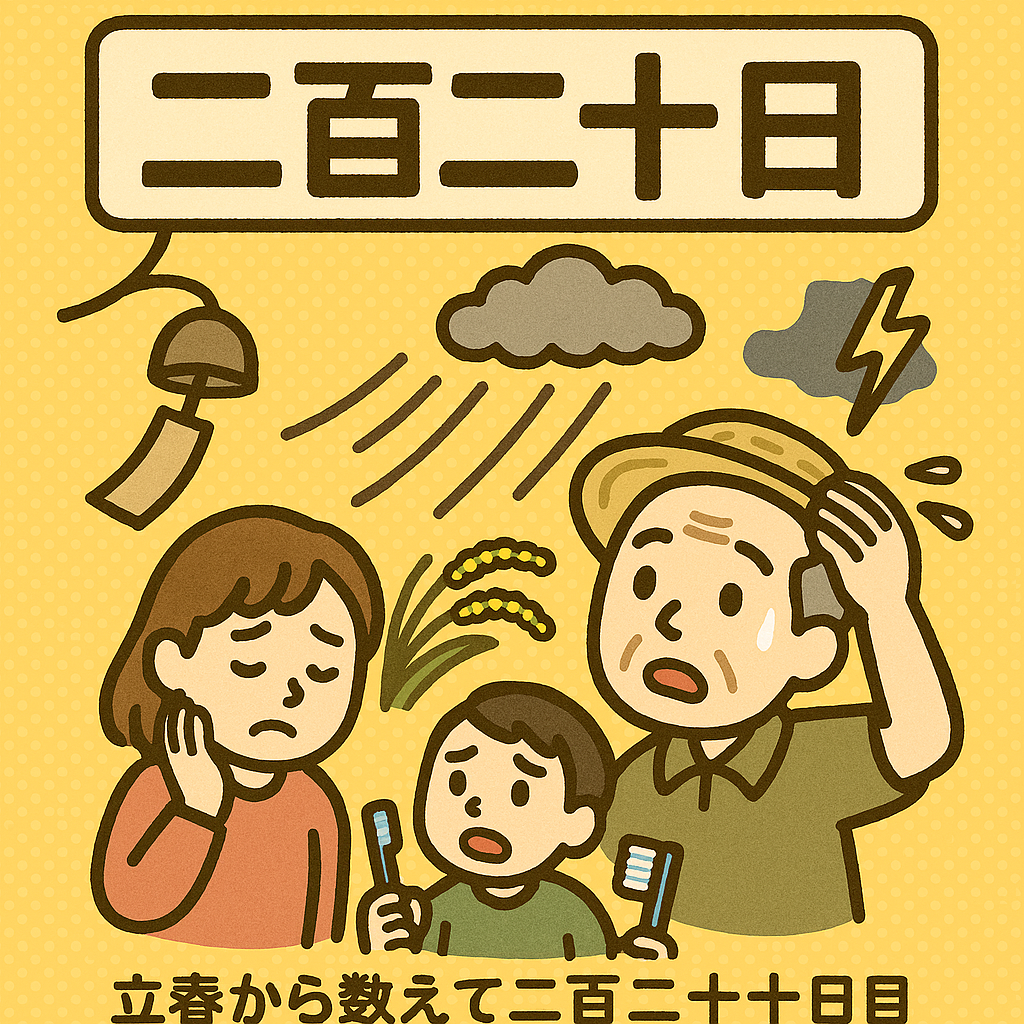

二百二十日(にひゃくはつか)は、農家にとってだけでなく、一般家庭にとっても「防災を意識する日」として知られてきました。立春から数えて220日目、9月10日ごろにあたるこの日は、稲作への被害を警戒するだけでなく、家庭の暮らしにも深い影響を与えてきたのです。ここでは、二百二十日を前に人々が実践してきた生活の知恵を紹介し、現代にどう活かせるかを考えていきます。

二百二十日と台風の備え

昔から「二百二十日=台風襲来の危険日」とされてきました。そのため、多くの家庭ではこの時期に生活の中で防災の準備を行っていました。

- 雨戸や戸締まりの確認: 強風に備えて雨戸や窓をしっかり閉める。

- 屋根の補修: 瓦やトタン屋根のゆるみを点検し、飛ばされないようにする。

- 庭木や植木鉢の管理: 強風で飛ばされないように固定、または屋内に移す。

- 非常食や飲料水の準備: 停電や断水に備えて米や乾物を用意。

これらの備えは現代においても有効であり、家庭での防災対策の基本として引き継ぐことができます。

食文化に根付いた知恵

二百二十日前後は、収穫を控えた米や野菜が被害を受けやすい時期でした。そのため、家庭では保存のきく食材を用意したり、調理法を工夫してきました。

- 味噌や漬物などの発酵食品を常備する。

- 干物や乾物をストックしておく。

- ご飯を炊いて冷や飯にして保存し、停電時に備える。

これらの知恵は、現代の「ローリングストック法」とも重なります。先人の暮らしの工夫は、防災食の考え方につながっているのです。

地域ごとの生活習慣

地域によっては、二百二十日に合わせて祈願祭や風鎮祭が行われ、台風を避けるための行事が生活に組み込まれていました。これは単なる信仰ではなく、「災害に備える意識を家庭や地域で共有する」役割を果たしていたのです。

現代の家庭に活かせる二百二十日の知恵

現代の家庭でも二百二十日の知恵は役立ちます。

- この日を「防災用品点検の日」として活用。

- 子どもと一緒に避難経路を確認する。

- 冷蔵庫や棚の備蓄を見直し、使いながら補充する。

- 災害時でも栄養バランスを意識した非常食を準備する。

保育や介護の現場でも二百二十日を機に防災訓練を行えば、地域全体の安全意識を高めることができます。

まとめ:暮らしに根付いた二百二十日の知恵

二百二十日は、農家にとっての厄日であると同時に、家庭の暮らしを守るための知恵の日でもありました。屋根や雨戸の点検、保存食の準備、祈願祭といった行動は、現代の防災にも直結します。自然災害が多発する今だからこそ、先人たちの知恵を現代の暮らしに生かすことが重要です。

9月10日「二百二十日」を生活の節目として、防災と食の両面から家庭を見直してみてはいかがでしょうか。

コメント