tekowaです。

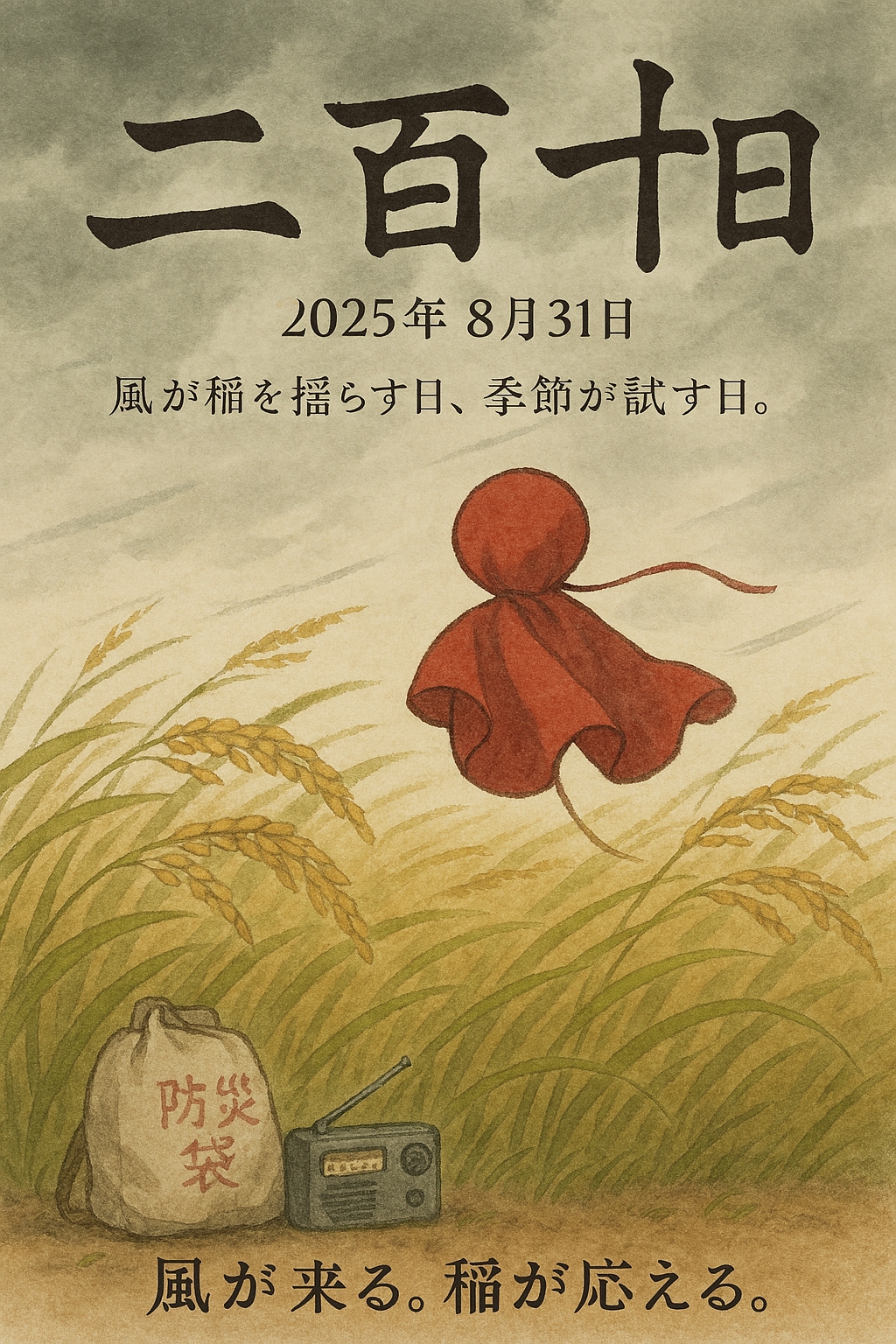

二百十日(にひゃくとおか)は、立春から210日目にあたる雑節で、台風や強風が多い時期として農家に警戒されてきました。 この時期、稲の実りを守るために各地で行われるのが二百十日祭や風鎮祭(ふうちんさい)です。

この記事では、代表的な祭りの詳細な様子、全国の事例、そして現代に続く意味を掘り下げます。

静岡県三嶋市・三嶋大社「風鎮祭」

三嶋大社は古くから伊豆・駿河地域の総社として信仰を集め、農業神・海上守護神としても知られています。 江戸時代には、台風や暴風で稲作に被害が出ることを防ぐため、毎年二百十日に風鎮祭を行うようになりました。

祭りの流れ

- 午前:本殿で神職による祝詞奏上

- 午後:風除けの御札や御守の授与

- 夕方:神楽の奉納、太鼓の演奏

参拝者には「風鎮御守」が授けられ、家の柱や田の畔に立てて風害除けを祈ります。

愛知県知立市・知立神社「二百十日祭」

知立神社は「尾張三社」の一つとされ、農業と交通安全の神として信仰されています。 二百十日祭では、地元農家や地域住民が集まり、神輿渡御、奉納相撲、太鼓演奏などが行われます。

特徴的な催し

- 奉納相撲:子どもから大人まで参加し、五穀豊穣を祈願

- 屋台:地元野菜や郷土料理を販売

- 舞楽:神社に伝わる古式舞楽が披露される年もある

石川県白山市・白山比咩神社「おつくね祭り」

白山比咩神社は加賀一宮として知られ、二百十日頃に行われる「おつくね祭り」では、直径30cmほどの大きな団子(おつくね)を奉納します。 団子は五穀を練り込んだもので、五穀豊穣と無病息災の象徴です。

祭りの様子

境内では子どもたちによる行列、太鼓の響き、奉納舞などが続き、夜になると提灯が灯り幻想的な雰囲気になります。

全国の二百十日関連行事

- 長野県諏訪市「風祭」:湖畔の諏訪大社下社で風除け祈願

- 鹿児島県南九州市「風止め祈願」:サトウキビ畑を守るための神事

- 愛媛県西予市「風早祭」:漁業と農業の双方で安全を願う

風鎮祭の歴史的背景

風鎮祭は中国から伝来した「風伯(ふうはく)信仰」が日本の稲作文化と融合して成立したともいわれます。 風は作物を育てる恵みである一方、暴風雨は農作物を壊滅させる脅威であったため、鎮める対象として祀られました。

現代における意義

今日では、防災意識の啓発や地域の交流の場としての役割も強まっています。 台風シーズンの始まりにあわせて「備え」を意識する日としても活用されています。

まとめ

二百十日の祭りや風鎮祭は、自然への畏敬と感謝を表す行事です。 稲作中心の社会から都市化が進んだ現代でも、この文化は形を変えながら生き続けています。 2025年は8月31日が二百十日にあたり、全国でこうした祈りの行事が行われることでしょう。

コメント