tekowaです。

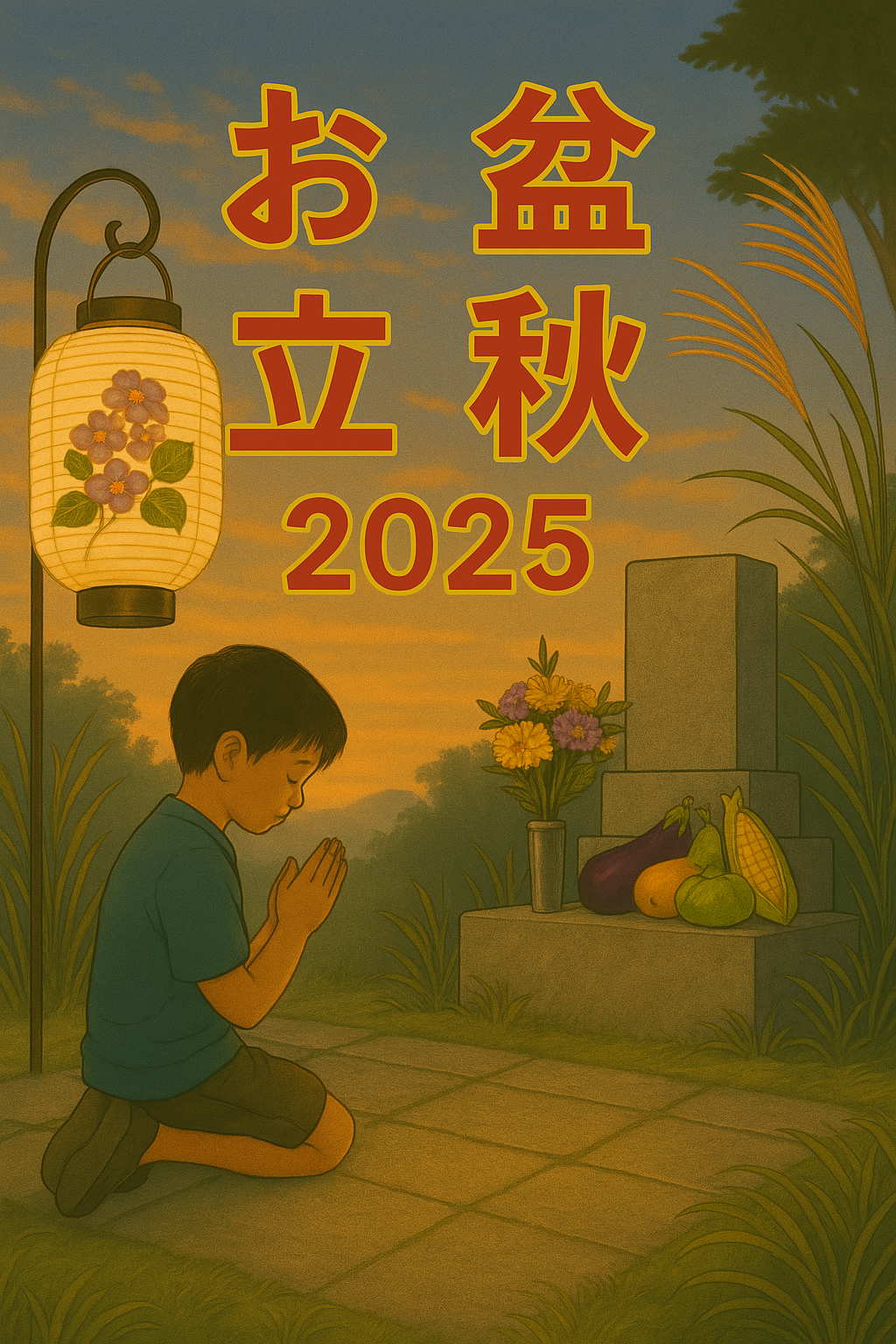

夏休みの自由研究に悩んでいる親子へ。お盆の行事をテーマにした自由研究なら、調べる楽しさ、体験する喜び、まとめる学びが一度に味わえます。

この記事では、「お盆ってなに?」から始まる親子向け自由研究プランを、調べ方・まとめ方・工作や発表アイデアまで、具体的にご紹介します。

なぜ「お盆」を自由研究にするの?

お盆は、日本の文化・信仰・歴史・暮らしがぎゅっと詰まった行事。仏教、祖霊信仰、地域の風習、食文化などを一緒に学べるテーマとしてぴったりです。

調べる内容を決めよう

まずは、親子で調べたいテーマの「角度」を決めることからスタート。

- 由来・歴史(盂蘭盆会や目連尊者の話)

- 風習(迎え火・送り火、精霊馬、盆踊りなど)

- 地域差(関東・関西・九州など地域ごとの違い)

- 食文化(精進料理、ぼたもち、行事食)

- 子どもに伝えたい意味(感謝・命のつながりなど)

調べ方のポイント

① 本や図鑑、図書館を活用

子ども向けの本や図鑑で「お盆」や「日本の行事」を調べるとわかりやすいです。

② インタビューしてみよう

お父さん・お母さん・祖父母・地域の人に聞いてみると、特別な話や体験が聞けるかもしれません。「どうしてやるの?」「子どものころはどうだったの?」などインタビューしてメモを取るのも自由研究に活きます。

③ 実際に体験する

迎え火・送り火を体験して香り・風景・気持ちをそのまま記録することで、自由研究に生きたリアリティを加えられます。

④ 写真や絵・工作で資料を作る

精霊馬を作ったり、お盆に関する風景を絵日記にしたり。写真やイラストで構成すると、視覚的にも楽しいレポートになります。

まとめ方のコツ|構成とレイアウト

自由研究の基本構成は以下のように分けると整理しやすいです。

- テーマ・タイトル(例:「うちのお盆を調べたよ!」)

- 調べたこと:由来・意味・行事など

- 体験したこと:インタビュー・工作・絵日記などの記録

- 気づいたこと&感想:学んだこと・思ったこと

- まとめ・結論:「なにが面白かった?」「どう感じた?」など。

工作・絵日記・発表アイデア

- 精霊馬を作って動かしてみる工作

- 迎え火・送り火を描いた絵日記

- 家族に「なぜ火を焚くの?」と聞いてインタビューまとめ

- 一日の行事を時系列で漫画にする

- 地域のマップを作って、風習・食べ物の違いをまとめる

発表のヒント

学校の発表や家族発表でも好評な工夫:

- スライドや模造紙に写真・工作を貼って視覚的に

- クイズ形式で「知ってる?お盆」など出題してみる

- 子どもが解説役になって、親がインタビューされる形式の発表

- お盆の行事食を少し用意して“試食タイム”を組むとリアルな体験が共有できます

自由研究のまとめ例(見本)

ページ見本の図版構成:

- 左ページ:お盆の由来(盂蘭盆会)+インタビュー記録

- 右ページ:精霊馬の工作写真+絵日記+まとめ

発表では、「どうしてこのテーマを選んだ?」「一番驚いたことは?」など、自分の気持ちも添えて話すと、聞く人の印象に残りやすくなります。

親子で学ぶ「命とつながり」の時間

自由研究を通じて、お盆の行事を調べてまとめることは、日本の伝統や宗教、感謝の気持ち、命のつながりについて親子で一緒に学ぶ素晴らしい時間です。

「ただ宿題を終わらせる」以上に、「これを誰と何のために学んだか」が心に長く残る経験になります。

まとめ|お盆を題材にした自由研究で五感に刻もう

お盆の行事を自由研究にすることで、調べる楽しさ・体験する喜び・まとめる達成感がバランスよく得られます。

親子で一緒に取り組むことで、子どもは「文化と自分のつながり」を実感し、大人も日常の意味に気づくことがあります。

夏休みの宿題としてだけでなく、命や伝統に思いを馳せる時間として、この体験をぜひ大切にしてください。

コメント