tekowaです。

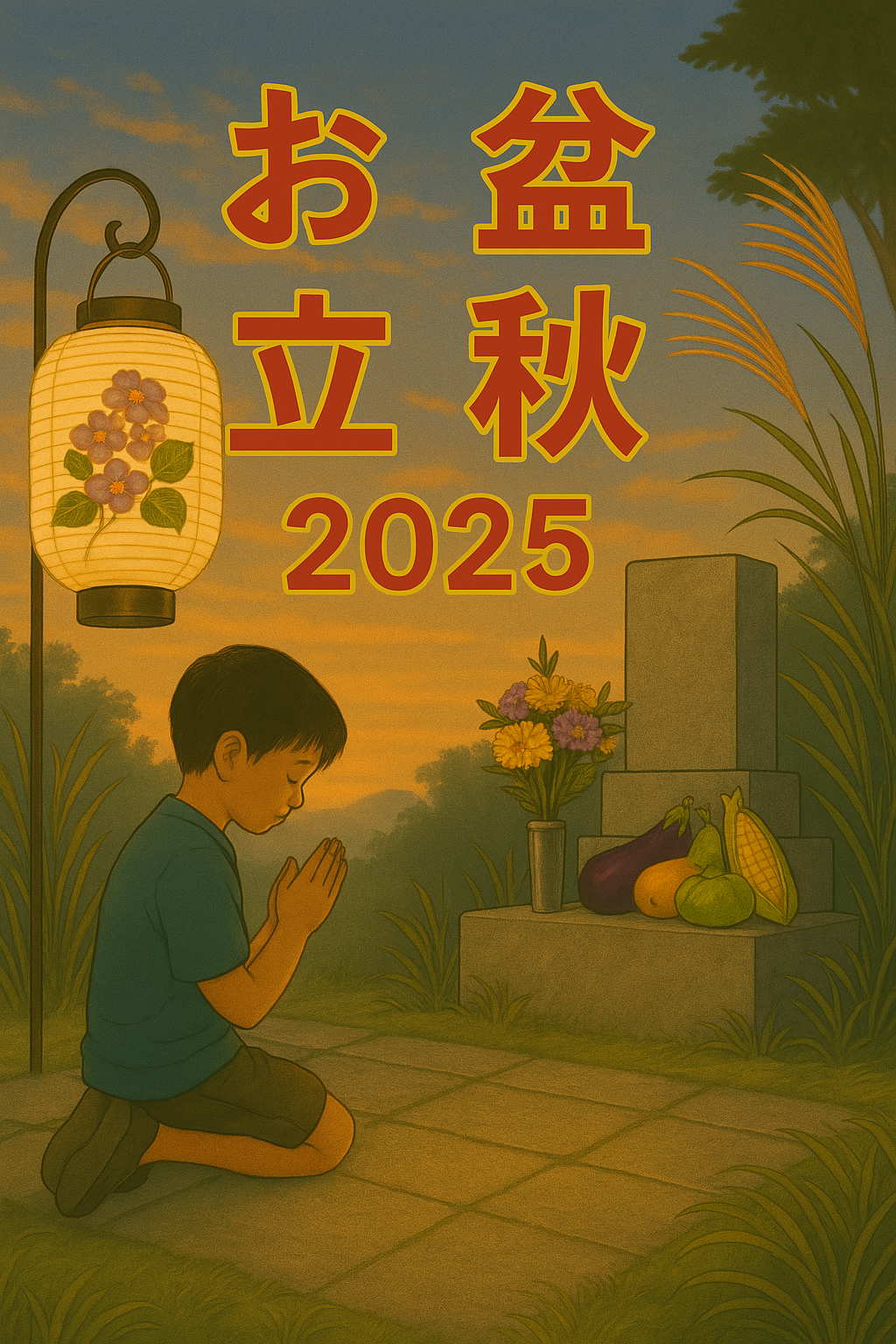

毎年8月上旬になると訪れる「立秋(りっしゅう)」。

「暦の上では秋」と言われても、「いや、暑すぎるでしょ!」「まだ夏休み真っ盛りだけど?」とツッコミを入れたくなる人も多いのではないでしょうか。

実際、立秋の頃は一年で最も暑いタイミングと重なり、体感と暦が大きくずれているように感じられます。

この記事では、「なぜ立秋=秋なのか?」「なぜこんなに暑いのか?」という疑問を、暦・天文学・気象データの視点からやさしく解説します。

立秋とは?|暦の上での秋の始まり

「立秋」は、二十四節気(にじゅうしせっき)のひとつで、毎年8月7日頃にあたります。文字通り、「秋が立つ=秋の兆しが見える」時期を意味します。

立秋の起源

中国の天文学と農業暦に基づき、約2000年前に作られた暦法の中で定義されたもの。日本でも暦(こよみ)の区切りとして取り入れられ、生活のリズムや行事に活用されてきました。

二十四節気の流れ

「夏の終わり→秋の始まり」としての節目であり、小暑→大暑→立秋→処暑という順番で季節が進んでいきます。

体感は真夏!なぜこんなに暑い?

ではなぜ「秋が始まった」とされる立秋が、実際には1年で最も暑い時期と重なるのでしょうか?

理由①|気温のピークは日照の“積み重ね”

太陽の位置が最も高くなる「夏至(6月21日頃)」のあとも、地表は太陽の熱をじわじわ蓄積していきます。そのため、気温のピークは1〜1.5か月遅れで訪れるのです。

つまり、8月上旬は1年で最も地面が温まっている時期であり、連日の猛暑日になりやすいのです。

理由②|湿度が高く熱が逃げにくい

日本の8月は湿度も非常に高く、汗が蒸発しにくいため、体温が下がらず暑さを感じやすいのも特徴です。

理由③|都市部のヒートアイランド現象

アスファルトやビルに囲まれた都市部では、夜間も気温が下がらず、熱がこもって暑さが蓄積される傾向があります。

立秋と「暑中見舞い・残暑見舞い」の境目

実はこの暦の節目は、季節の挨拶の切り替え時期にもなっています。

- 立秋より前:「暑中見舞い」

- 立秋以降:「残暑見舞い」

たとえ暑さがピークでも、暦の上では秋とみなされるため、挨拶状や手紙などは「残暑」表記に変えるのがマナーです。

「季節のずれ」は当たり前?

暦と気候が一致しないのは不思議なことではありません。もともと二十四節気は中国北部(黄河流域)の気候を元にしているため、日本の気候とは若干のズレがあります。

たとえば:

- 日本の梅雨は「芒種〜小暑」にかけて始まるが、中国では乾季

- 日本の立春・立秋は実際には真冬・真夏のど真ん中

それでも、こうした暦の区切りは「季節の先取り」「心の準備」として、昔から生活に根付いてきたのです。

現代の「季節感」の変化

近年は気候変動の影響もあり、夏が長く、秋が短いと感じる人が増えています。

例えば:

- 9月中旬まで30℃を超える日が続く

- 秋を感じるのは10月頃から

- 立秋前後でも熱中症に注意が必要

このように、体感的な「季節の移り変わり」は、昔と比べて大きく変化してきています。

立秋の意味をどう受け止めるか?

「立秋なのに暑すぎる!」と戸惑うのではなく、季節の“節目”として心と暮らしを少し切り替えるタイミングと考えるとよいでしょう。

たとえば:

- 秋の気配を探してみる(虫の声・風の変化)

- 残暑見舞いを出す

- 秋の食材を少しずつ取り入れる

- 夏の疲れを癒す時間を持つ

そうすることで、「暑さの中にも秋が来ている」と、心が少し落ち着くきっかけになります。

まとめ|暦と体感のズレもまた“季節の味わい”

立秋は、実際の気温と大きなギャップがある日かもしれません。でもそれは、自然と人間のリズムの違いを教えてくれる日でもあります。

暦をきっかけに、暮らしや心の中に秋を少しずつ取り入れていくこと。暑さを受け入れつつ、変化を感じる力を持つこと。

それこそが、古くから日本人が大切にしてきた“季節と生きる知恵”なのです。

コメント