tekowaです。

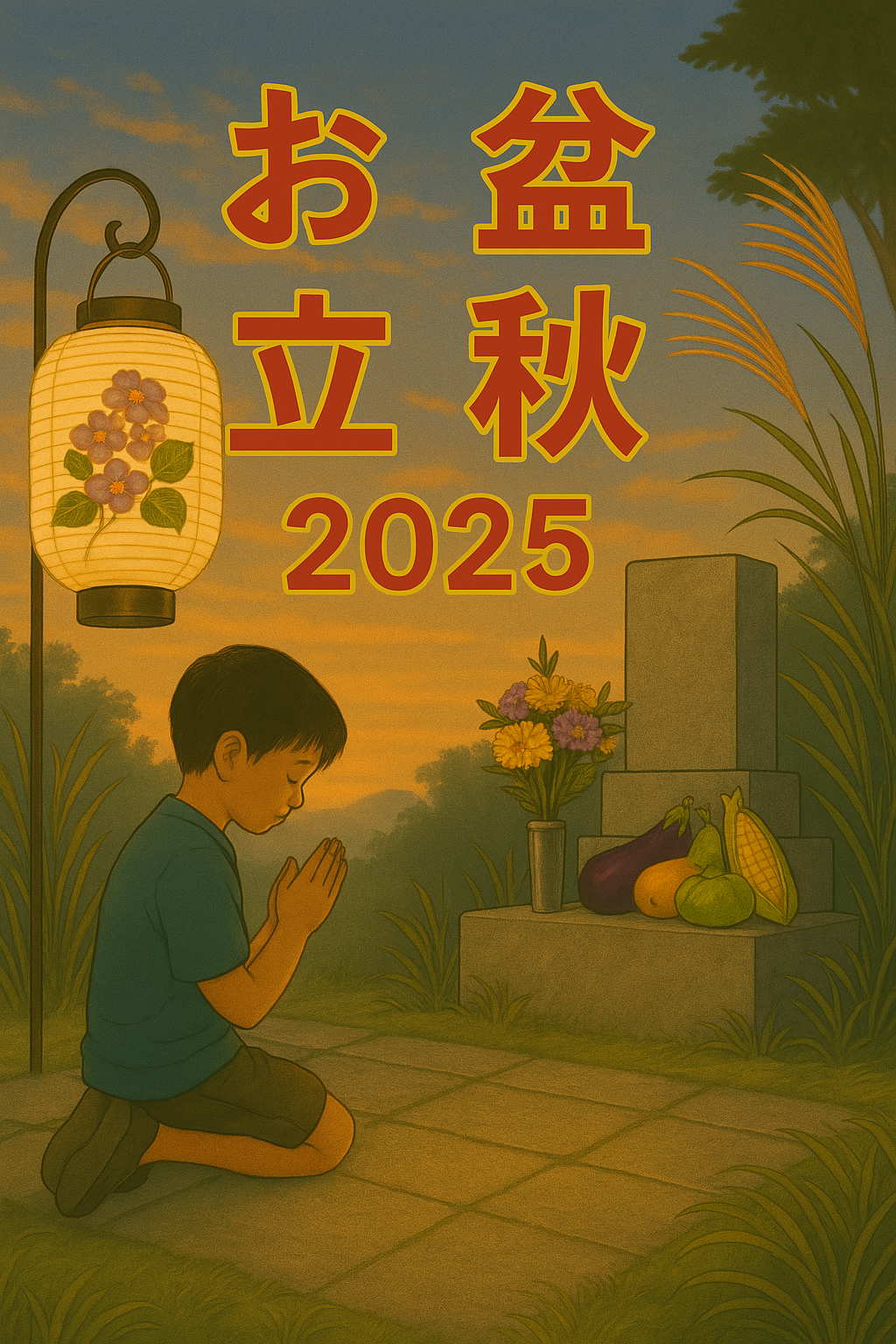

「立秋」と聞くと、「まだまだ暑いのに秋?」と感じる方も多いでしょう。でも、季節の節目としての立秋には、実は古くからの風習や行事食が息づいています。

この記事では、立秋にまつわる食文化や習慣、残暑を乗り越える知恵として受け継がれてきた料理や風習をやさしく紹介します。

立秋とは?|季節の分かれ目

立秋(りっしゅう)は、二十四節気のひとつで、暦の上で「秋の始まり」を意味する日です。毎年8月7日頃にあたり、季節の移ろいを感じるきっかけとなる節目でもあります。

この時期はまだまだ暑さのピークにありますが、朝夕には少しずつ涼しさが混じり始め、空や風の様子が秋に近づいていくのを感じられる頃です。

立秋に食べる「行事食」とは?

日本では季節の変わり目に、邪気を払う・健康を願う・体調を整えるという意味を込めて、特定の食べ物をいただく文化があります。立秋にも、夏の疲れを癒し、秋に備えるための食べ物が伝えられてきました。

1. そうめん|暑さを流す涼やかな食べ物

そうめんは、立秋前後の暑い時期によく食べられる、日本の代表的な夏の食です。古くから「暑気払い」の意味も込められており、喉ごしの良さと消化の良さが、夏バテ気味の体にぴったりです。

なぜそうめん?

昔は立秋を境に「残暑」に切り替わることから、涼やかな料理で心身を整え、秋に備えるという意味でそうめんを食べる習慣がありました。

薬味にショウガ・みょうが・ねぎなどの香味野菜を使うことで、食欲もアップします。

2. 水ようかん|夏を締めくくる和スイーツ

つるんとした喉ごしとほどよい甘さで人気の水ようかん。立秋の頃には、涼を感じるスイーツとして、お盆の供え物やおやつとして重宝されています。

あんこには小豆が使われており、小豆は昔から厄除けや魔除けの力があるとされていました。水ようかんは、そうした意味も含めて、季節の節目にふさわしいお菓子なのです。

3. 梨・ぶどう・いちじくなど|秋の果物の先取り

立秋を過ぎると、店頭にも少しずつ秋の果物が並び始めます。中でも代表的なのが「梨」。

梨の持つ意味

梨は水分たっぷりで、体を冷やす作用があり、喉の渇きを潤す果物とされています。さらに、咳止めや消炎作用があるとも言われ、暑さに疲れた体を癒すのにぴったり。

また、ぶどうやいちじくも、夏の終わりから秋の始まりにかけて収穫が始まるため、立秋に食べる“秋の先取り”フルーツとして人気です。

4. お盆のお供えとリンクする料理

立秋はお盆と重なる時期でもあります。そのため、行事食の中にはお盆の供え物や精進料理と重なるものも多数あります。

例:

- そうめん:お供え物としても使われる

- なすやきゅうり:精霊馬に使う野菜は料理にも

- おはぎやぼたもち:精進スイーツとして供えられる

供える料理=「食べて心を整える料理」として、食卓と仏壇をつなぐ役割を果たします。

5. 地域によって異なる行事食

① 九州:がめ煮(筑前煮)

立秋を含むお盆の時期に、ご先祖へのおもてなし料理として作られます。レンコン・ごぼう・こんにゃくなどをたっぷり使った煮物は、夏バテ対策にもなります。

② 北陸:おはぎ・甘酒

立秋を迎える頃に、もち米のおはぎと甘酒を食べる風習がある地域も。甘酒は「飲む点滴」とも言われ、体調回復の飲み物として古くから親しまれてきました。

③ 関東:うどん・冷やし鉢

冷たいうどんや、冷やした煮物(冷やし鉢)などがこの時期の家庭料理として登場します。食欲が落ちる時期にも食べやすいメニューです。

6. 立秋の行事食に込められた意味

こうした食べ物には、「暑さをしのぐ」「無病息災を願う」「命をつなぐ」など、さまざまな意味が込められています。

また、食を通じて季節の変化に気づくことも、立秋の大切な要素のひとつ。日々の生活の中で、「あ、今日は風が涼しいな」「虫の声が変わったな」と感じることと同じように、料理からも秋の気配を感じられるのです。

7. 子どもと楽しむ立秋の食卓

立秋は、子どもにとっても季節を感じるいいタイミング。

- 梨の皮むきを一緒にする

- 水ようかんを手作りしてみる

- そうめんに好きな具をトッピングする

「なんでこの時期にこういうの食べるの?」と問いかけてみれば、食を通じた季節の会話が自然と生まれます。

まとめ|立秋は“味覚の秋”の始まり

立秋は、暑さの中にも秋の気配が忍び寄る季節の変わり目。そして、日本の行事食には、そんな微妙な季節の移ろいを楽しむ知恵が詰まっています。

そうめん、水ようかん、梨……見た目も涼しく、体にもやさしい食べ物たちは、今の時代にもぴったりの“整える食”です。

今年の立秋、季節の美味しさと共に、日々の感謝や祈りを静かに味わってみませんか?

コメント