tekowaです。

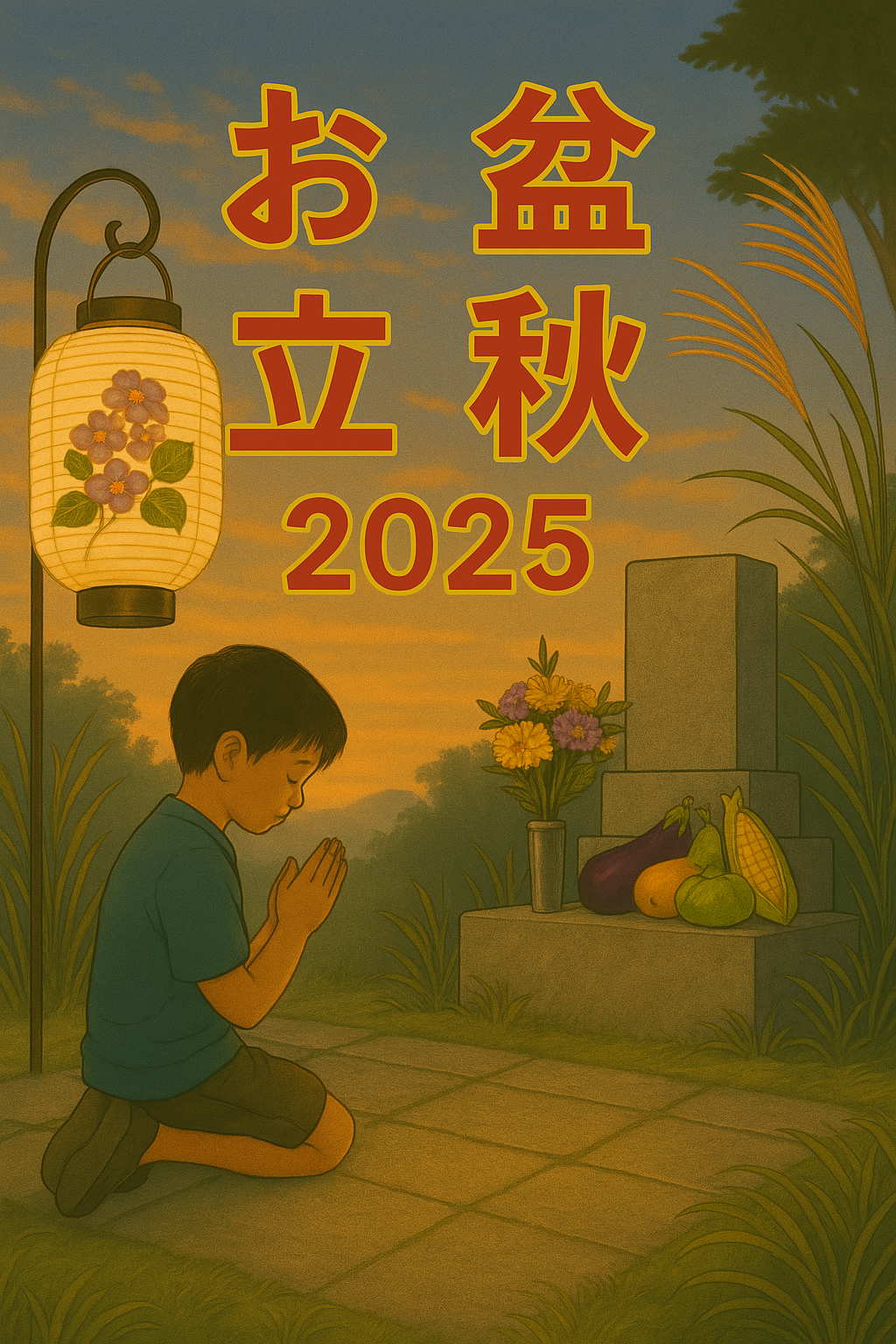

身近な人が亡くなった後、迎える最初のお盆。それを「初盆(はつぼん)」または「新盆(にいぼん/しんぼん)」と呼びます。

この初盆は、通常のお盆よりも特に丁寧な供養を行うとされており、準備や手順もやや異なります。

この記事では、初盆の意味や準備すべきこと、供養の流れ、地域による違いなどを、わかりやすく解説します。親族や子どもにも伝えやすい形でまとめています。

初盆(新盆)とは?

初盆とは、故人が亡くなってから四十九日(忌明け)を過ぎた後、最初に迎えるお盆のことを指します。

故人の魂が初めてこの世に戻ってくると考えられており、「特に丁重な供養を行うべき日」とされるのが初盆です。

新盆(にいぼん)との違いは?

地域によっては「新盆(にいぼん・しんぼん)」という言い方をします。意味は同じで、言い回しの違いに過ぎません。

関東では「新盆」、関西では「初盆」と呼ぶ傾向がありますが、どちらを使っても問題ありません。

誰のために行うのか?

初盆の供養対象は、前年の8月中旬以降に亡くなり、かつ四十九日を終えた方です。

逆に、亡くなって間もなく、まだ四十九日を終えていない場合は、初盆は翌年に繰り越されます。

初盆に準備すること

初盆では、以下のような準備を進めておく必要があります。

① 僧侶への依頼

- 菩提寺(家のお寺)がある場合は、まず連絡

- 読経・法要の日時を相談

- お布施の目安(地域・寺院により相場は異なる)

② 法要の会場と参列者調整

- 自宅・お寺・会館など会場を決定

- 親族・親しい友人に連絡

- 席次表やお礼状の準備(必要に応じて)

③ 供養の飾り・準備物

- 白提灯:初盆のみ使用。送り迎えの目印となる

- 精霊棚:仏壇とは別に設けることも

- お花・供物・お菓子・果物など

初盆の供養の流れ

① 会場準備(前日〜当日)

- 掃除・整理整頓

- 提灯の組み立て・配置

- 供物や花の用意

② 僧侶による読経・法要

- 開式の挨拶(家族代表)

- 読経・焼香

- 参列者のお焼香・合掌

- 閉式の挨拶・お礼

③ 参列者との会食(地域による)

最近は省略されることもありますが、「精進落とし」として会食を行う地域もあります。

④ 返礼品・お布施

- 参列者への「お礼の品」

- 僧侶への「お布施」「御車料」「御膳料」などを準備

服装やマナーについて

服装:

- 喪服が基本(黒無地・白シャツなど)

- 子どもも黒・紺・白系でまとめると安心

香典:

- 「御仏前」または「御供物料」などと記載

- 金額は3,000円〜10,000円が目安(親密度に応じて)

注意点:

- 香典袋・のし袋の水引は「黒白」「双銀」が一般的

- ハンカチ・靴・バッグは光沢のないものを選ぶ

地域による違い

初盆の供養方法は、地域によって異なります。以下は一例です。

- 関西:親族のみで静かに営むケースが多い

- 九州:盛大に行う傾向があり、地域によっては町内総出

- 長野・静岡など:灯籠や盆踊りと結びつく行事あり

菩提寺や地域の風習に沿って行うことが大切です。

初盆はいつ終わるの?送り方とは?

通常のお盆と同様に、8月13日に迎え火を焚き、16日に送り火で霊を見送ります。初盆でも、この流れは基本的に同じです。

また、白提灯は送り火のあとに寺院でお焚き上げしてもらうのが一般的です。

子どもに伝えたい“初盆”の気持ち

大人同士では「マナー」「手順」となりがちな初盆ですが、子どもにとっては初めて「死」や「供養」に向き合う大事な機会です。

たとえば:

- 「亡くなった人が、初めて帰ってくる日なんだよ」

- 「ありがとう、また来てねって言っていいんだよ」

- 「ちょっとさみしいけど、ちゃんと見送ってあげようね」

こうしたやりとりの中で、子どもは自然と命の尊さを学んでいきます。

まとめ|初盆は“感謝と祈り”を込める特別な日

初盆(新盆)は、亡くなった大切な人が初めて帰ってくる、特別な時間です。

形式ばった供養ではなく、家族の心を込めた「ありがとう」の時間にすることが大切。準備や手順が多く感じられるかもしれませんが、ひとつひとつに意味がある行為です。

今年初めて迎えるお盆──ぜひ、思いやりと感謝を持って、心を込めてお迎えしましょう。

コメント