tekowaです。

戦争中の人々のくらしは、今とはとてもちがっていました。便利なものが少なく、工夫しながら生活していたのです。

今回は、そんな当時のくらしを知ることができるモノや場所を、やさしく紹介します。

1. 服は「もんぺ」が基本

戦争中の服装といえば「もんぺ」。これは動きやすく、丈夫なズボンのような服で、子どもから大人まで多くの人が着ていました。

おしゃれよりも「実用的」であることが大切にされていたのです。

2. 生活道具もシンプル

今のような家電製品はありませんでした。炊飯器ではなく、かまどでごはんを炊き、冷蔵庫の代わりに風通しのよい場所に保存していました。

・木のバケツやたらい

・手回しの洗濯機

・くぎを打った下駄(げた)など

毎日のくらしの中に、たくさんの知恵がつまっていました。

3. 代用品が多かった

戦争中は物資(ぶっし)が不足していたため、「代用品(だいようひん)」という工夫がされていました。

・石けんの代わりにぬか袋

・お米のとぎ汁で手洗い

・空き缶を直して使う

「もったいない精神」が今以上に大切にされていた時代でした。

4. 戦時中のくらしがわかる資料館

今では全国に「戦争とくらし」をテーマにした資料館があります。

- 昭和館(東京):戦時中の生活品やポスターなどを展示

- 大阪国際平和センター(ピースおおさか):戦時中の映像や体験展示が豊富

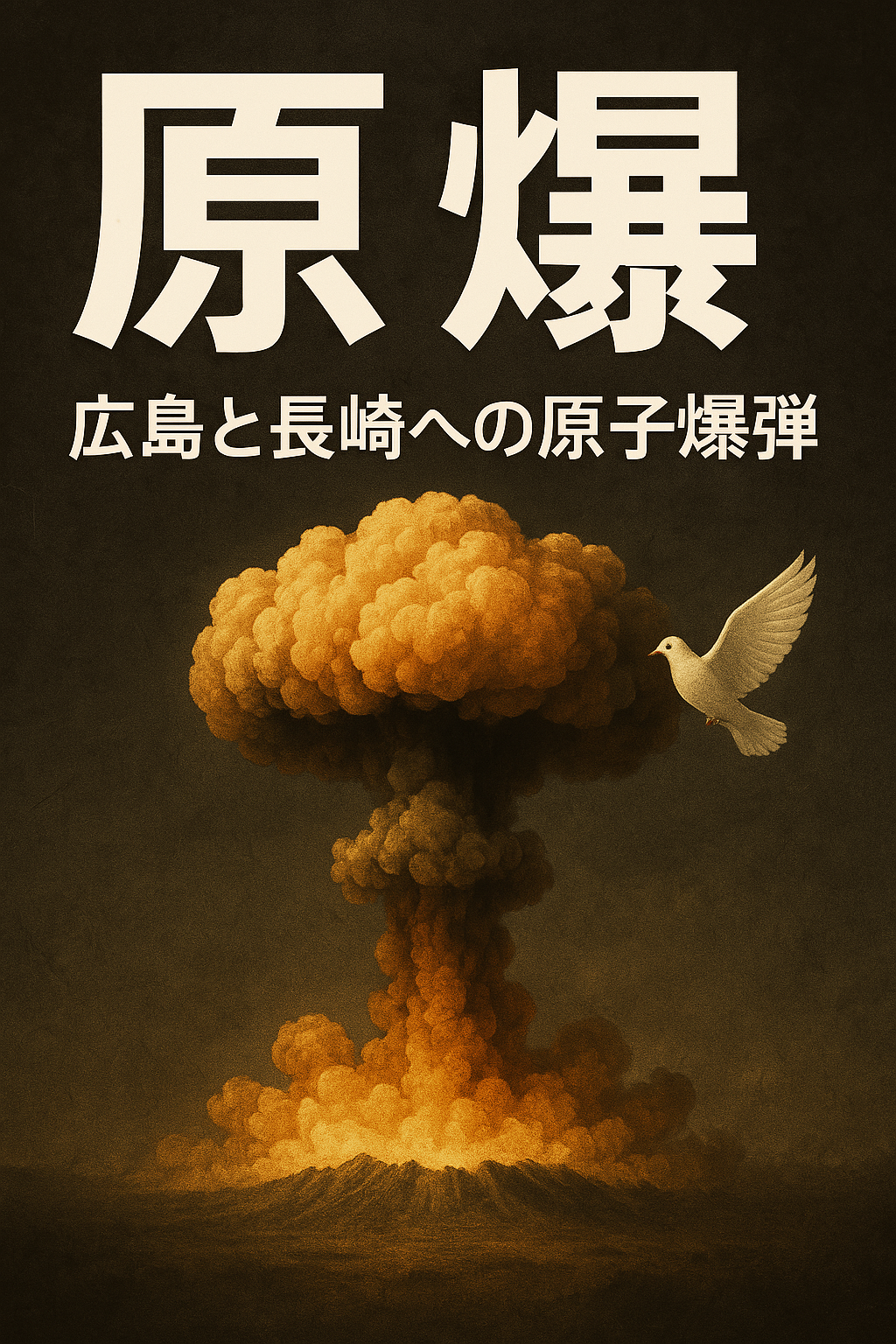

- 長崎原爆資料館・広島平和記念資料館:衣服や持ち物、体験手記などが残る

こうした場所では、実際に見て・感じて学ぶことができます。

5. 子どもたちも工夫していた

おもちゃも手作りでした。空き缶や布でこまや人形を作ったり、石ころを使って遊んだり。

「あるもので楽しく過ごす」ことを大切にしていたのです。

6. まとめ|モノから見える「思い出」と「工夫」

戦時中に使われたモノには、たくさんの工夫と想いがつまっています。

実際に見たりふれたりすることで、当時の人たちのくらしや気持ちを感じることができます。

今の生活がどれほど豊かでありがたいか、あらためて気づくことができるはずです。

🕊 このシリーズの他の記事も読んでみよう!

→ 第21弾「防空頭巾・灯火管制ってなに?」へつづく

コメント