tekowaです。

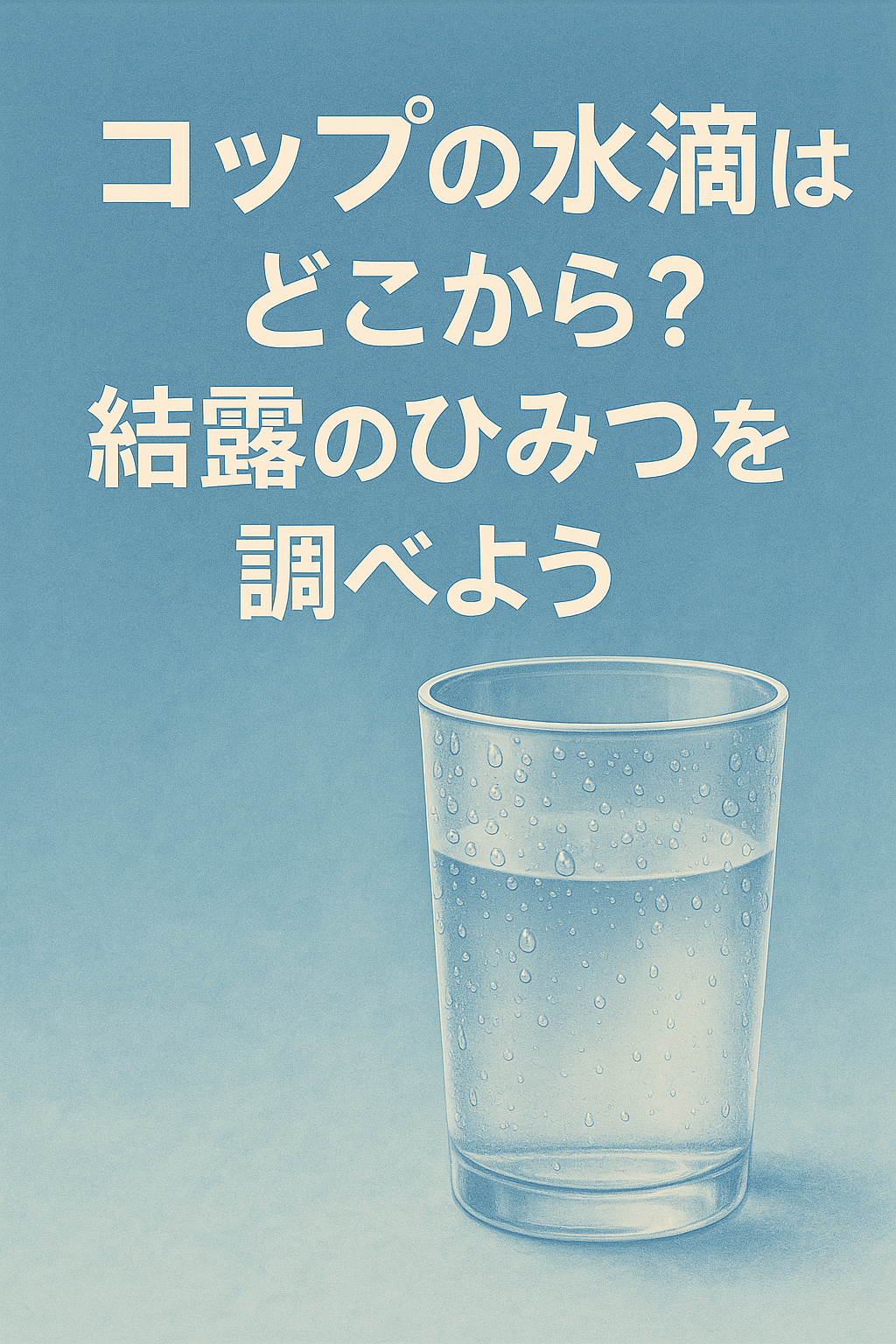

前編では、冷たい水を入れたコップのまわりに水滴がつく理由を調べ、「結露(けつろ)」という現象について学びました。

後編では、グラスの素材や形のちがい、氷の量、周囲の温度や湿度によって、どのように結露の出方が変わるかを調べていきます。

実験2:素材の違いで結露に差はある?

コップの素材がちがうと、結露の出方にも差が出るのでしょうか?

用意するもの

- 紙コップ

- ガラスコップ

- ステンレス製のタンブラー

- 氷水

- タイマー・ふきん・温度計

やり方

- すべてのコップに同じ量の氷水を入れる

- 10分・20分ごとに外側の水滴を観察・記録

- におい・水滴の量・温度のさわりごこちもメモしよう

実験3:氷の量で結露は変わる?

氷が多いと長く冷たいままだから、結露も増える?少ないとすぐぬるくなるから減る?

- コップA:氷2個+水

- コップB:氷5個+水

時間を決めて観察し、外側の水滴の量を比べてみましょう。

実験4:湿度で変わる?

雨の日や、梅雨の時期にコップを置いておくと、結露しやすい気がしませんか?

湿度が高い=空気中に水蒸気が多い → 結露が起きやすい!

- 晴れの日と雨の日に同じ実験をして比べる

- エアコンがついてる部屋/ついてない部屋で比べる

観察表(例)

| 条件 | 水の温度 | 湿度 | 水滴の量 | 感想 |

|---|---|---|---|---|

| 紙コップ | 5℃ | 60% | 少なめ | あまり外に水がつかない |

| 金属タンブラー | 5℃ | 60% | 多め | つるつるして水がたまりやすい |

身のまわりの結露をさがしてみよう

- 朝の窓ガラス

- ペットボトルの表面

- 冷蔵庫から出した野菜のビニール袋

- 電車の窓、車のガラス

どんな条件のときに結露していたかをメモし、写真をとって自由研究ノートにまとめましょう。

わかったことまとめ

- 結露は空気中の水蒸気が冷やされて水になる現象

- 素材や温度、湿度によって水滴の出方がちがう

- 結露は自然のしくみとつながっている

感想やふり返り

- ふだん見ていたコップの水滴が、実は「空気から」だったと知ってびっくりした

- 冬の窓の水も結露と同じだとわかっておもしろかった

- 観察がたのしくて、もっと調べたくなった

参考にしたサイト・本

- 気象庁「湿度と水蒸気」

- 科学館の展示「水の三態」

コメント