tekowaです。

「異物混入」という言葉を耳にすると、日本では即座に「回収」「謝罪」「大炎上」というイメージが頭をよぎりますよね。SNS上では拡散され、テレビやネットニュースで取り上げられ、企業は一気に窮地へ。

ところが、海外では同様の事案があっても、日本ほど大ごとにならないケースが多いのです。実際、最近報じられた「アメリカでカメムシの卵がサラダに混入していた」というニュースも、日本人からすれば衝撃的ですが、アメリカではそこまで大騒動にはなっていないようです。

では、なぜ日本と海外でここまで対応に差があるのでしょうか?この記事では、企業の姿勢・国民性・衛生観念・クレーム文化など、さまざまな視点からその違いを読み解いていきます。

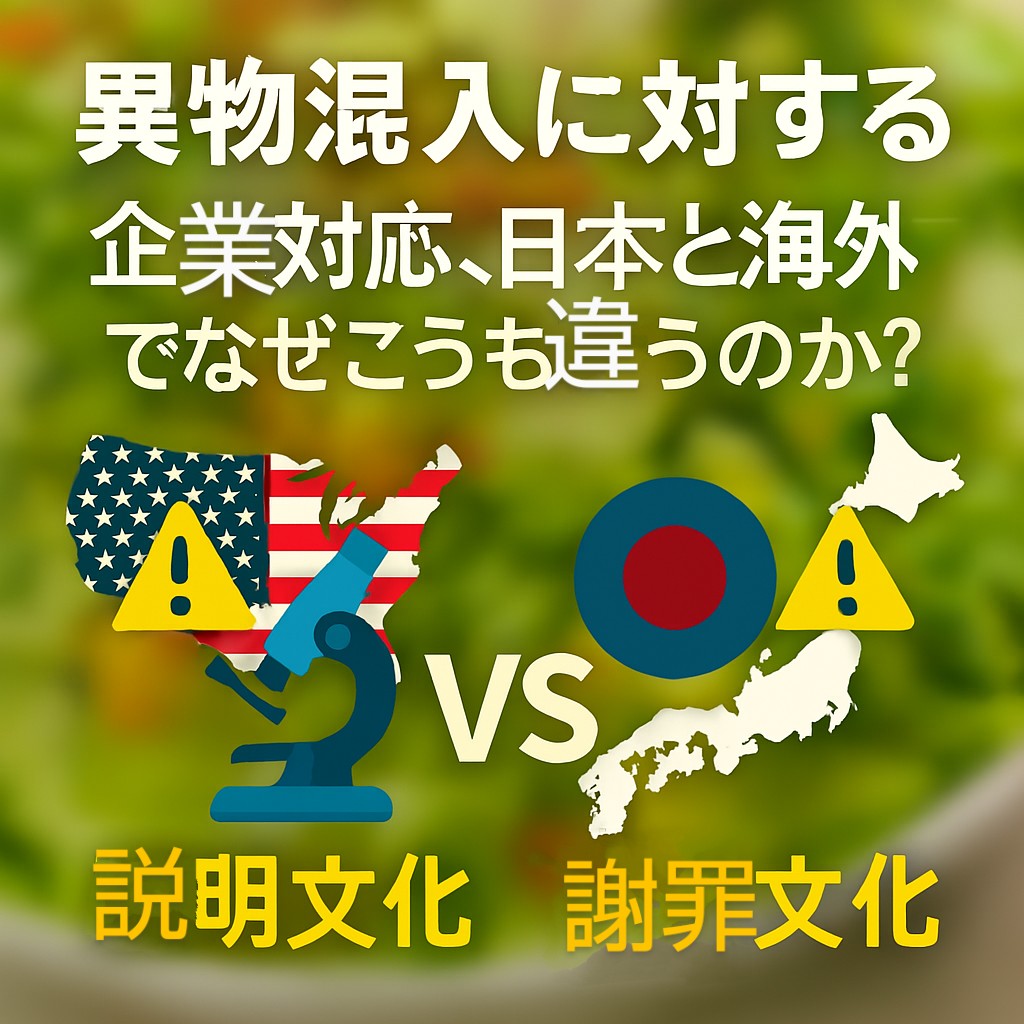

🔍「謝罪文化」vs「説明文化」

まず注目すべきは、企業の初期対応の違い。日本では、異物混入が確認された場合、すぐさま謝罪会見を開くケースが多く見られます。過去には、わずかに異物の「可能性」があるだけでも、自主回収と謝罪に踏み切った企業も多数。

一方、海外では「なぜ混入したのか」「どんな対策を講じたか」を中心に説明し、消費者に理解を求めるスタンスが一般的です。謝罪そのものよりも、事実関係と今後の改善策に重きを置くのが特徴です。

🧠 背景にある「衛生観念」と「信頼関係」

この違いの背景には、消費者と企業の信頼関係や、国ごとの衛生観念が強く影響しています。

- 🇯🇵 日本:食品は“完全であるべき”という信頼と期待が強く、それが裏切られると反動も大きい。

- 🇺🇸 アメリカなど:ある程度のリスクは「仕方ない」と受け入れる文化もあり、すぐに企業不信にはつながらない。

日本人の「潔癖的」とも言える衛生意識は、世界的に見てもかなり高く、それが企業側にも“過剰とも思えるほどの慎重な対応”を求める要因となっています。

📱 SNS時代の“拡散力”が企業を追い詰める

特に日本では、SNS上での告発・拡散が爆速で進むため、企業は初期対応を間違うとあっという間に「炎上案件」として取り返しがつかなくなります。

例としては、某チェーン店で発生した“異物写真投稿→拡散→公式謝罪”の流れは今や珍しくもなく、むしろ「テンプレート化」しているとも言えるでしょう。

💼 企業のコンプライアンス体制と教育の違い

実は、海外では社員教育やマニュアルも「法的責任の回避」を重視して設計されていることが多いです。誤って異物が混入した場合、まずは「何を、誰が、どの段階で、なぜ」起こしたかを記録・報告し、それに基づいて対応を行います。

一方日本では、「企業としての誠意」や「ブランドイメージの保護」が優先される傾向にあり、その分、初動にかかるスピードや“謝り方”に細かく神経を使います。

📚 関連記事で理解を深める

🗽【アメリカでサラダにカメムシの卵混入!?】 👉 「日本なら大騒動レベル」な異物混入事件の詳細はこちら 🧼【なぜ日本は異物混入にここまで厳しいのか?】 👉 衛生意識・歴史的背景を徹底解説した記事はこちら

🔚 まとめ:異物混入対応に“正解”はないけれど

日本と海外、どちらの対応が優れているかという話ではありません。しかし確かなのは、異なる文化・国民性・期待値の中で、企業が生き残るために最善を尽くしているということです。

日本では今後も、厳しい目線と高い安全意識が続くことは間違いありません。だからこそ、企業としては「誠実で迅速な対応」とともに、消費者に対する“情報の出し方”も慎重に考える必要があります。

そして私たち消費者も、「情報をどう受け止めるか」「背景をどう理解するか」という視点を持つことで、より健全な関係性を企業と築けるのではないでしょうか。

この記事は食品業界の衛生問題に関心のある方や、企業コンプライアンスを考えるすべての人に向けて書いています。

コメント