tekowaです。

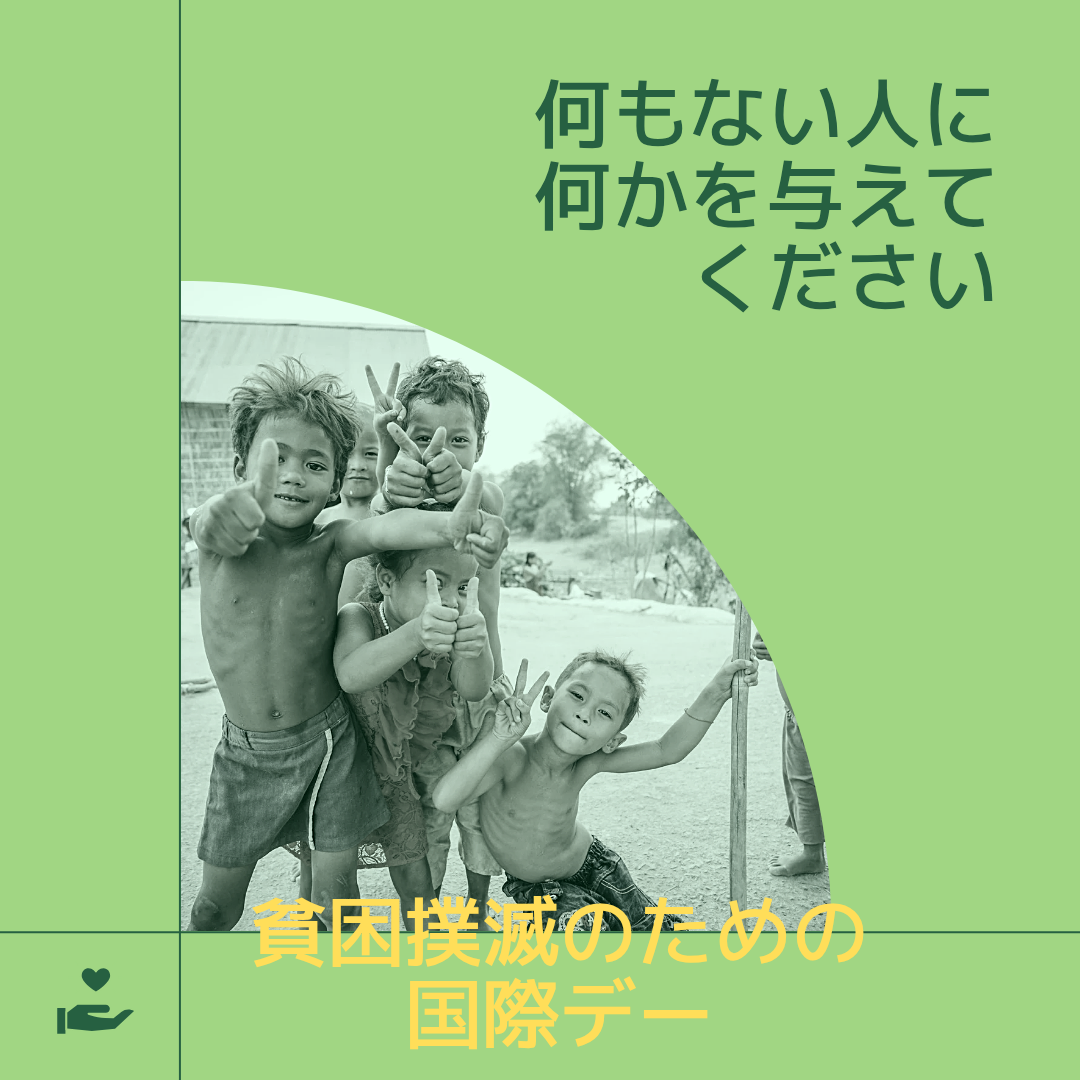

10月17日は「貧困撲滅のための国際デー」。

世界中で貧困の問題が深刻化していますが、その中でも特に影響を受けやすいのが「女性」と「子ども」です。

今回は、女性と子どもの貧困に焦点を当て、現状と課題、そして私たちができることを考えます。

女性の貧困とは?

女性の貧困は「フェミニゼーション・オブ・ポバティ(Feminization of Poverty)」と呼ばれる現象です。

これは、男性よりも女性の方が貧困状態に陥りやすい社会構造を示しています。

賃金格差、雇用機会の不平等、育児・介護などの無償労働の偏りが、その主な原因です。

特にひとり親家庭では、母親がフルタイムで働いても生活が苦しいケースが多く見られます。

厚生労働省のデータによると、日本の母子家庭の平均年間収入は250万円前後。非正規雇用が多く、正社員として安定した職につくのが難しい状況です。

子どもの貧困とその影響

子どもの貧困は、単に「お金がない」ということではありません。

教育や食事、医療など、成長に必要な環境が十分に整わないことが大きな問題です。

このような環境で育つと、学力格差や健康格差が広がり、将来的に就職や所得にも影響します。いわゆる「貧困の連鎖」です。

文部科学省によると、日本の子どもの貧困率は約13%。7人に1人の子どもが経済的困難を抱えており、先進国の中でも高い水準にあります。

世界の現状とジェンダー格差

国際的に見ても、女性と子どもの貧困は深刻です。

教育を受けられない女の子は、早婚・早産のリスクが高まり、健康や経済の機会を奪われやすくなります。

また、女性が教育や仕事の機会を得られない社会では、地域全体の発展も遅れます。

ジェンダー平等を掲げるSDGs目標5「ジェンダー平等を実現しよう」は、貧困の撲滅にも密接に関係しています。女性が安心して働き、教育を受け、権利を主張できる社会こそが、貧困のない未来への第一歩です。

支援の取り組みと成功事例

日本国内外では、女性と子どもの貧困を解決するための様々な取り組みが進められています。

- 子ども食堂・学習支援の拡充 ― 食と学びを同時に支える地域活動

- ひとり親支援制度 ― 児童扶養手当や家賃補助などの公的支援

- 女性の就労支援 ― 職業訓練やキャリアサポートの充実

- 企業のジェンダー平等推進 ― 管理職登用や育児休暇の男女平等化

海外では、マイクロファイナンス(小規模融資)によって女性が自立した事業を始め、地域全体の生活水準を引き上げる成功例もあります。女性が経済的に自立することで、家庭にも教育や医療などの恩恵が広がります。

私たちができること

女性と子どもの貧困は、遠い国の話ではなく、身近な社会にも存在します。

私たち一人ひとりが意識を持つことから、変化は始まります。

- 子ども食堂や地域支援団体への寄付・ボランティア

- フェアトレード商品を選んで購入

- ひとり親家庭を支援する企業や団体を応援

- 教育格差やジェンダー平等について発信・学ぶ

まとめ

女性と子どもの貧困は、社会全体の課題です。

経済的な支援だけでなく、教育・雇用・福祉の仕組みを整えることが大切です。

「貧困撲滅のための国際デー」をきっかけに、ジェンダー平等や教育支援など、誰もが安心して生きられる社会づくりを一緒に考えていきましょう。

コメント