tekowaです。

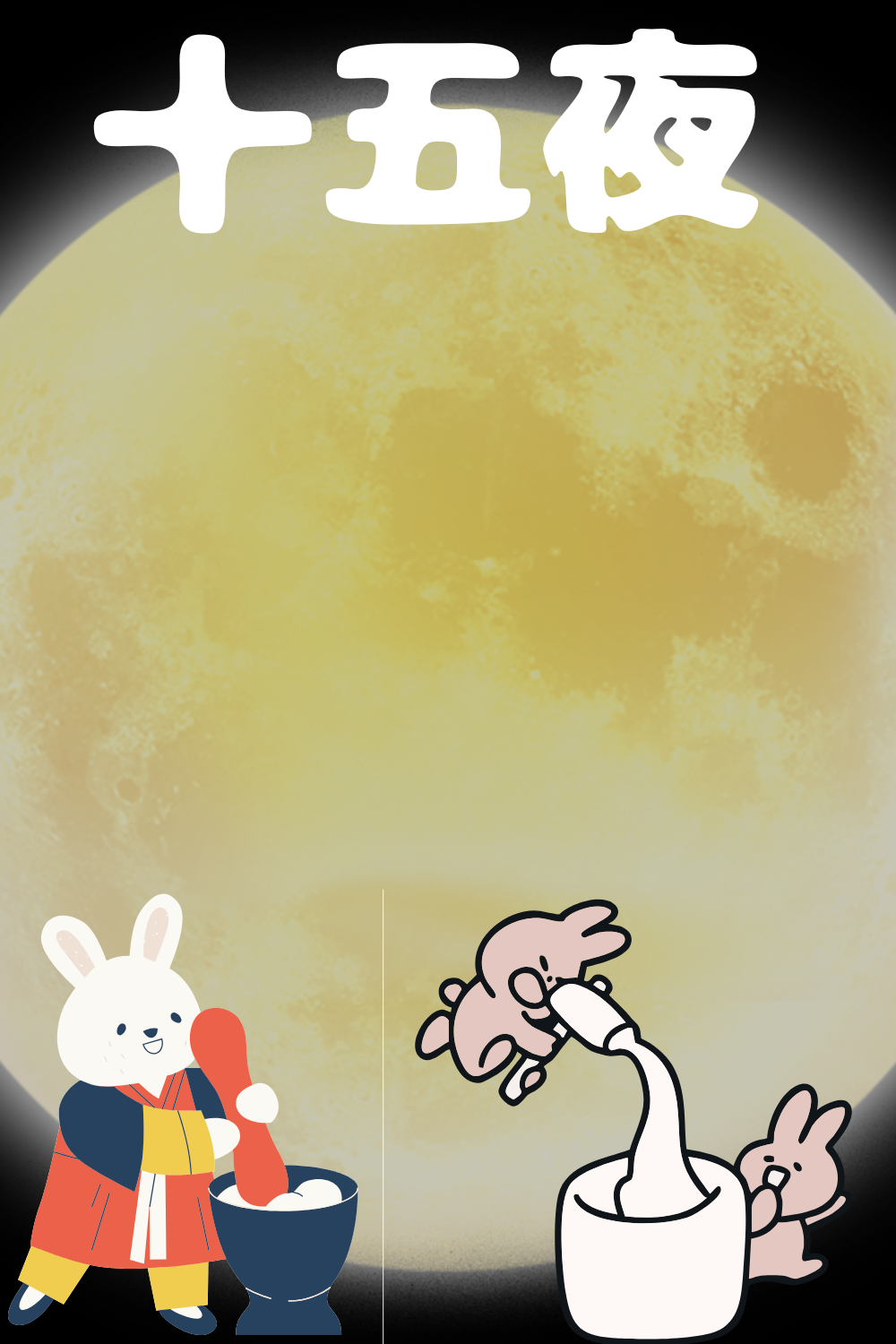

十五夜は、美しい月を眺めるだけでなく、月にまつわる昔話や言い伝えを語る時間としてもぴったりです。日本には「かぐや姫」や「月の兎」といった有名なお話があり、世界各地でも月は神秘的な存在として語り継がれてきました。この記事では、十五夜にぜひ親子で楽しみたい月の昔話や伝承を紹介します。

竹取物語とかぐや姫

日本最古の物語といわれる「竹取物語」には、美しい姫・かぐや姫が登場します。竹から生まれたかぐや姫は、求婚者を難題で退け、やがて月からの使者に迎えられて天へと帰っていきます。この物語は「月は人を魅了し、やがて手の届かない存在になる」という象徴的な意味を持ち、月の神秘性を強調しています。十五夜の夜、子どもに語ってあげると想像力をかき立てられるでしょう。

月の兎の伝説

日本や中国、インドなどには「月に兎がいる」という伝説があります。日本では「兎が臼と杵で餅をついている」とされ、これはお月見団子や収穫祭と深く結びついています。一方、インドでは「兎が自らの身を犠牲にして神に尽くした姿が月に映し出された」という慈悲の物語も残されています。国によって解釈は異なりますが、兎が月にいるという共通のイメージは不思議なつながりを感じさせます。

世界の月にまつわる言い伝え

月は世界中で神話や伝承に登場します。

- ギリシャ神話:月の女神セレーネが夜空を駆け巡る姿が語られています。

- 中国の中秋節:嫦娥(じょうが)が月に昇り、不老不死の薬を持ち続けているという伝説。

- 北欧神話:月の神マーニが狼に追われながら空を渡るという物語。

こうした物語はいずれも「月は人々にとって神秘的で特別な存在」であることを物語っています。

子どもに語りたい月の昔話

十五夜の夜に、月を眺めながら子どもに昔話をしてあげるのは素敵な体験です。「かぐや姫」や「月の兎」のお話は短くわかりやすいため、幼い子どもでも楽しめます。また、世界の月の神話を簡単に紹介することで、国や文化の違いに興味を持つきっかけにもなります。

昔話が持つ教育的な意味

昔話や言い伝えには、ただの物語以上の意味があります。かぐや姫の物語は「人の欲深さ」、月の兎の伝説は「自己犠牲と慈悲」を象徴しており、子どもに道徳的な教えを伝えるツールとしても活用できます。また、「月を見ながら物語を語る」という行為そのものが、親子の絆を深める時間となります。

現代に活かす月の物語

月にまつわる物語は、現代の生活においても新たな形で受け継がれています。絵本やアニメ、映画でも月を舞台にした物語は多く、十五夜の夜にそうした作品を鑑賞するのもおすすめです。古典と現代をつなぐことで、伝統行事がより親しみやすいものになります。

まとめ

十五夜は月を愛でるだけでなく、月にまつわる物語を楽しむ絶好の機会です。かぐや姫や月の兎といった日本の伝説はもちろん、世界各地の神話を取り入れることで、十五夜の夜がより豊かで教育的な時間になります。今年の十五夜は、ぜひ月を眺めながら物語の世界に浸ってみてください。

コメント