tekowaです。

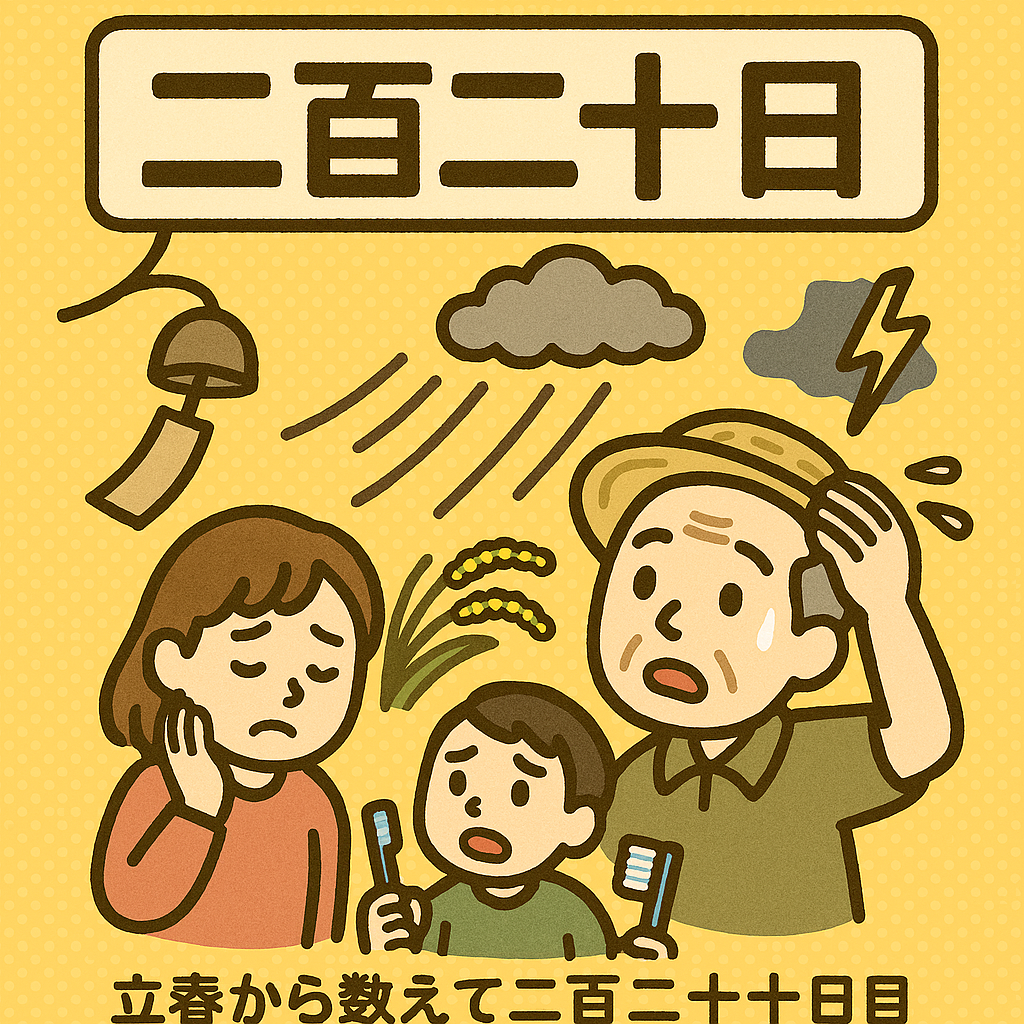

立春から数えて220日目にあたる「二百二十日(にひゃくはつか)」は、毎年9月10日ごろに訪れます。古来より台風の特異日とされ、農業の厄日と呼ばれてきました。現代においてもこの時期は台風や豪雨が多く、防災意識を高める節目として位置づけられています。家庭での備えとして非常食や防災グッズの準備は大切ですが、日常的に役立つのが「常備菜」です。冷蔵庫にあるだけで安心感をもたらし、停電や断水にも対応しやすいのが常備菜の魅力です。

なぜ常備菜が防災につながるのか

常備菜は、あらかじめ作って保存しておく料理のことです。普段の食事を楽にするだけでなく、災害時の栄養補給源としても役立ちます。

- 火や水が限られる中でも食べられる。

- 冷蔵保存で数日持つため、停電時にも安心感がある。

- 栄養バランスを整えやすく、体調維持につながる。

非常食だけに頼らず、常備菜を活用することで「日常と非常時をつなぐ食生活」が実現します。

防災を意識した常備菜の条件

災害時に役立つ常備菜には、いくつかの条件があります。

- 保存性: 常温でもある程度持つ、または冷蔵で数日以上保存可能。

- 調理の手軽さ: 少ない手間で作れること。

- 栄養バランス: タンパク質・ビタミン・ミネラルを補える。

- 咀嚼や嚥下への配慮: 子どもや高齢者でも食べやすいやわらかさ。

これらを意識することで、誰にとっても安心して食べられる常備菜になります。

おすすめ常備菜レシピ

① ひじきと大豆の煮物

乾物を活用する代表的な常備菜。ひじき・大豆・にんじんを甘辛く煮ることで、食物繊維・鉄分・タンパク質を一度に摂取できます。保存性が高く、冷蔵で3〜4日持ちます。

② 切り干し大根の煮物

乾物を水で戻して煮るだけの簡単料理。切り干し大根はビタミンDやカルシウムが豊富で、停電時には水戻しでサラダ風にもできます。

③ 鶏そぼろ

ひき肉を甘辛く炒めたそぼろは、冷蔵で3日、冷凍で1ヶ月保存可能。ご飯にのせたり、卵焼きに混ぜたりとアレンジ自在です。子どもから高齢者まで食べやすいのが特徴です。

④ 野菜の酢漬け

きゅうりや大根、にんじんを甘酢に漬けるだけで完成。酢の防腐効果で保存性が高まり、さっぱりした味は食欲が落ちやすい災害時に嬉しい存在です。

⑤ 小松菜の胡麻和え

野菜をゆでて和えるだけの一品。鉄分やカルシウムが豊富で、常備しておくと栄養バランスを支えてくれます。冷蔵で2日程度保存可能です。

栄養士視点:常備菜と防災栄養

災害時は炭水化物中心の食生活に偏りやすいため、常備菜で補う栄養素が重要です。

- ひじき・切り干し大根:食物繊維・カルシウム補給。

- 大豆・鶏肉:タンパク質の確保。

- 野菜の酢漬け:ビタミン・ミネラルを補う。

普段から常備菜を習慣にしておくことで、災害時も栄養バランスを崩さずに過ごせます。

介護福祉士視点:高齢者向け常備菜

高齢者にとっては「噛みやすさ・飲み込みやすさ」が特に重要です。

- 鶏そぼろはやわらかく食べやすい。

- 煮物は具材を小さめに切ると安心。

- 酢漬けは薄切りにして歯に負担をかけないよう工夫。

常備菜を嚥下に配慮して作ることで、高齢者も安心して災害時に食べられます。

保育・子ども向けの常備菜

子どもには見た目や味の工夫が必要です。

- 鶏そぼろご飯は子どもに人気で食べやすい。

- 酢漬け野菜はカラフルに盛り付けると食欲が増す。

- 切り干し大根はカレー粉を少量加えてアレンジ可能。

「食べやすい・見た目が楽しい」工夫をすることで、災害時でも子どもが安心して食べられます。

まとめ:常備菜で二百二十日を乗り切る

二百二十日は、古くから台風への備えを意識する日でした。現代の私たちにとっては、常備菜を活用して「食の防災」を整える節目の日と位置づけられます。常備菜は日常の食卓を助けるだけでなく、災害時の栄養バランスを守り、家族の安心につながります。

9月10日の二百二十日をきっかけに、常備菜づくりを習慣にしてみませんか。それが日常と非常時をつなぐ最強の防災食になるのです。

コメント