tekowaです。

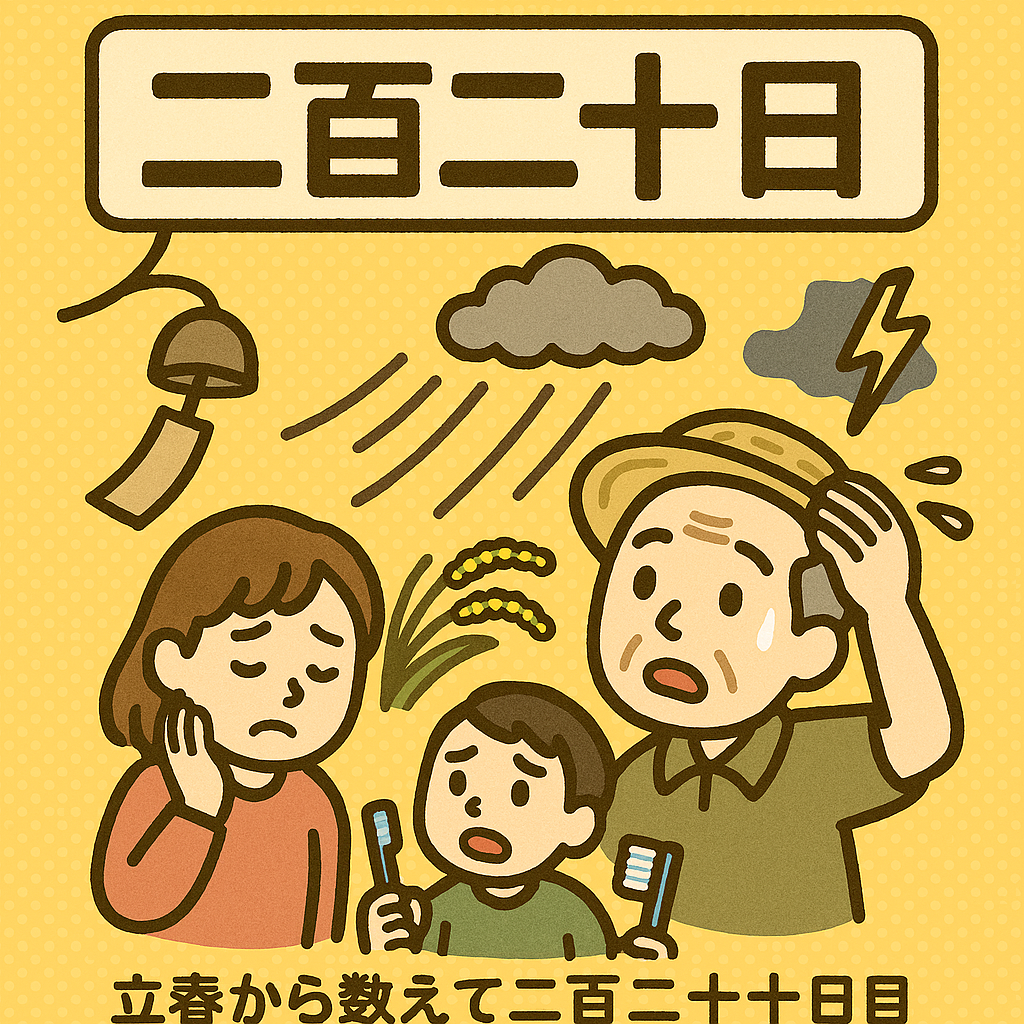

立春から数えて220日目にあたる「二百二十日(にひゃくはつか)」は、毎年9月10日ごろに訪れます。古来より農家にとって厄日とされてきたこの日は、現代においても台風や豪雨による災害リスクが高い時期です。大人にとっては備えを確認する日ですが、同時に「子どもの防災教育を始めるきっかけの日」としても活用できます。子どもは災害時に最も弱い立場に置かれる存在だからこそ、幼少期から防災を自然に学ぶことが重要です。

なぜ子どもの防災教育が必要か

災害が起こったとき、子どもは自分だけで安全を確保するのが難しい存在です。特に幼児や低学年の子どもは判断力や体力が未発達で、大人のサポートを必要とします。しかし同時に、子どもは学習力や適応力に優れているため、防災教育を通じて行動パターンを身につけることができます。

例えば「机の下に隠れる」「高いところへ避難する」といった基本動作は、幼い頃から繰り返し教えることで、いざというときに自然に実行できるようになります。二百二十日という節目を利用して防災教育を取り入れることは、家庭や教育現場にとって大きな意味を持ちます。

園児向けの防災教育

園児にとって、防災教育は「遊びを通して体験する」ことが効果的です。

- 避難ごっこ: 「風がびゅーんと吹いてきたよ!」と声をかけ、机の下に隠れる練習を遊びの延長で行う。

- 紙芝居や絵本: 台風や地震をテーマにしたストーリーで「どうしたら安全か」を考えさせる。

- 歌や体操: 「雨がざーざー降ってきたら窓から離れよう」など、歌詞に安全行動を盛り込む。

怖がらせるのではなく、自然の力を理解し「どう行動すれば安心できるか」を伝えることが大切です。

小学生向けの防災教育

小学生になると、体験に加えて「知識」を学ぶことが可能になります。

- 自由研究で「二百二十日とは何か」を調べ、台風のデータをグラフ化する。

- 家族で防災リュックを確認し、自分の持ち物リストを作る。

- 地域の避難所を一緒に歩いて確認し、道順を覚える。

- 防災食を実際に食べてみて、感想を話し合う。

学習と実践を結びつけることで、防災が「机上の知識」から「自分ごと」へと変わります。

家庭でできる子どもの防災教育

二百二十日を「家庭の防災デー」として活用するのも有効です。

- 停電ごっこをして懐中電灯を使う練習をする。

- 非常食を一緒に試食し、好きなものを選んでもらう。

- ハザードマップを広げて「家の周りで危ない場所」を一緒に確認する。

- 家族の安否確認方法を子どもに伝えておく。

こうした体験は、親子の会話を通じて子どもの安心感を高め、災害時の不安を減らす効果もあります。

保育・教育現場での取り組み

保育園や学校では、9月上旬に「二百二十日避難訓練」を行うのもおすすめです。台風や大雨を想定した避難方法を実際に練習することで、子どもたちは実感を持って学べます。また、地域のお年寄りを招いて「昔の台風体験談」を聞く授業も、防災の知恵を受け継ぐ大切な機会になります。

栄養士・幼児食マイスター視点からの工夫

防災教育には「食」も欠かせません。災害時に子どもが食べられるものは限られるため、普段から非常食に慣れておくことが大切です。

- 小さな子にはやわらかいレトルトおかゆやゼリー飲料を常備する。

- 好きなお菓子やシリアルをローリングストックして安心感を与える。

- アレルギー対応食品を必ず準備する。

「食べ慣れたものを非常食にする」ことが、子どものストレスを減らすカギになります。

まとめ:二百二十日は子どもの命を守る教育の日

二百二十日は台風シーズンの節目であり、昔の人々は暦の知恵として警戒してきました。現代では、この日を「子どもの防災教育の日」として活用することで、命を守る力を育むことができます。

園児には遊びを通じて、児童には学習と体験を通じて。家庭でも学校でも、子どもたちが自然の怖さを知り、安心して行動できるようにすることが、未来の防災社会をつくる第一歩です。

9月10日「二百二十日」を、家族で・学校で・地域で「防災を学ぶ日」とし、子どもたちに命を守る知恵を伝えていきましょう。

コメント