tekowaです。

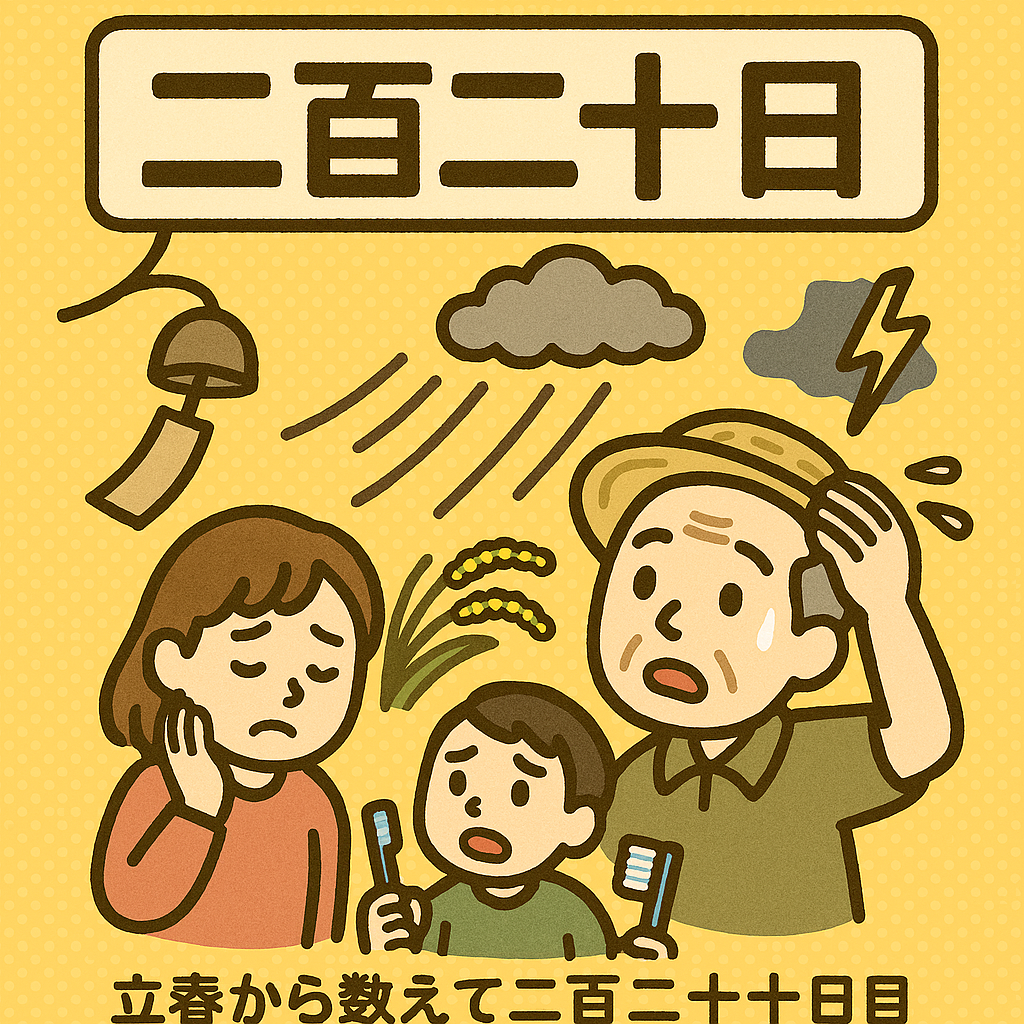

立春から数えて220日目にあたる「二百二十日(にひゃくはつか)」は、毎年9月10日ごろにやってきます。この時期は台風や大雨が多く、古くから農業にとって大きな脅威であると同時に、現代社会でも防災意識を高める必要がある日です。特に高齢者にとっては、二百二十日前後は災害リスクが生活に直結する時期であり、心身の弱さから被害を受けやすい特徴があります。今回は、介護福祉士の視点から「高齢者と二百二十日」について詳しく解説し、家庭や地域でできる対策を考えていきます。

なぜ高齢者にとって二百二十日は危険なのか

災害時に高齢者が被害を受けやすい理由は明確です。体力や判断力の低下、持病や服薬の必要性、そして避難の難しさが重なり、行動に制約が生まれるためです。

- 避難行動の困難さ: 足腰が弱く、避難所まで移動するのに時間がかかる。

- 情報取得の難しさ: テレビやラジオがすぐ聞けない、スマホを使い慣れていない。

- 持病・服薬の管理: 災害時に薬が不足することで体調を崩しやすい。

- 孤立のリスク: 一人暮らしや老々介護世帯では、支援が届きにくい。

台風シーズンである二百二十日は、これらのリスクが一気に高まる時期といえます。

過去の災害に見る高齢者被害

過去の災害を振り返ると、高齢者が犠牲になるケースが非常に多いことがわかります。2011年の東日本大震災では、亡くなった方の6割以上が65歳以上の高齢者でした。2019年の台風19号(令和元年東日本台風)でも、避難の遅れや持病の悪化で高齢者が多く犠牲になりました。

つまり「災害の歴史=高齢者が危険にさらされてきた歴史」とも言えるのです。

高齢者と台風・停電リスク

二百二十日前後に特に多いのが「台風による停電リスク」です。高齢者は暑さや寒さに弱く、エアコンが使えなくなることで体調を崩すことがあります。また、在宅酸素や電動ベッド、吸引器など電気を必要とする医療機器を使用している場合、停電は命に直結します。

そのため、家庭や介護施設では「電源の確保」「非常用バッテリー」「避難先の確認」が必須です。

介護福祉士視点:高齢者の避難対策

介護福祉士として現場で感じるのは、「避難は早めに」という鉄則です。高齢者の場合、避難勧告が出てから動き始めても間に合わないことがあります。

- 避難指示が出る前に、安全な親族宅や施設へ移動する。

- 杖や歩行器、車椅子を使う人には、事前に介助者を確保しておく。

- 服薬や医療機器をまとめた「お薬袋」を常に持ち出せるように準備。

- 自治体の「要配慮者名簿」に登録しておく。

二百二十日は、こうした準備を見直す絶好の機会です。

高齢者の食と二百二十日

栄養士としての視点も交えて、高齢者の災害時の食事について考えます。非常食は保存性を優先するため、乾パンやカップ麺などが中心になりがちですが、高齢者には噛みにくい・飲み込みにくい食材が多く含まれています。

- とろみをつけた水分やスープを備蓄する。

- やわらかいレトルトのおかゆや煮物を常備する。

- カルシウムやタンパク質を補える魚缶・豆腐・粉ミルクを準備。

「噛む力・飲み込む力」に配慮した防災食は、高齢者の健康を守るうえで重要です。二百二十日をきっかけに、家庭で見直しておきましょう。

地域での支え合い

社会福祉の視点から見ると、高齢者を災害から守るには「地域の支え合い」が欠かせません。一人暮らしの高齢者にとって、隣近所の声かけや安否確認が命を守るカギとなります。

地域包括支援センターや自治体が主導して「災害時要援護者リスト」を整備する例も増えています。二百二十日を地域行事や見守り活動と結びつけることで、災害への備えが広がります。

まとめ:高齢者を守る二百二十日の知恵

二百二十日は、台風の特異日として災害リスクが高い時期です。高齢者にとっては避難や体調管理のハードルが高く、特に注意が必要です。介護福祉士や栄養士、社会福祉の視点を組み合わせることで、より具体的な備えが見えてきます。

9月10日「二百二十日」を「高齢者防災の日」と捉え、家庭や地域での準備を進めること。それが、未来の命を守る大切な取り組みになるのです。

コメント