tekowaです。

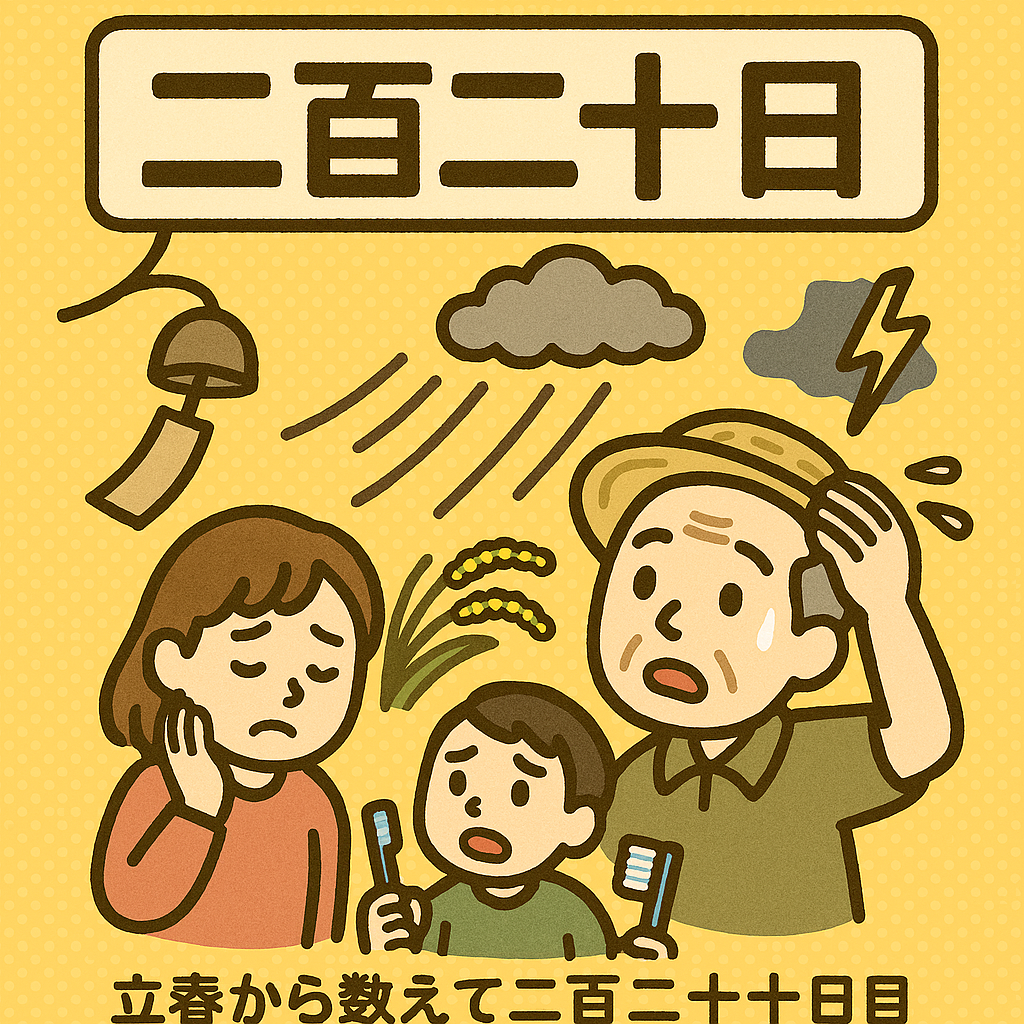

立春から220日目にあたる「二百二十日(にひゃくはつか)」は、毎年9月10日ごろに訪れます。昔から台風の特異日とされ、稲作にとって大きな脅威であると同時に、現代の暮らしにおいても防災意識を高める節目の日です。防災といえば非常持ち出し袋や避難経路の確認も重要ですが、日常生活に欠かせないのが「食」です。特に災害時は調理や保存が難しい環境下で栄養を確保する必要があり、家庭ごとに工夫が求められます。今回は、栄養士・介護福祉士としての視点を交えながら、二百二十日に考えたい防災食について解説します。

なぜ防災食が大切なのか

災害時にはライフラインが止まる可能性があります。電気・ガス・水道のいずれかが使えなくなると、普段の調理方法や食生活が成り立ちません。停電で冷蔵庫が止まれば生鮮食品は数日で傷み、断水で調理や洗い物も困難になります。

こうした状況下で命を支えるのが防災食です。カロリーだけでなく、タンパク質やビタミン、ミネラルをバランスよく摂ることで、体力を維持し、ストレスや不安に負けない心身を保てます。

二百二十日と防災食の関わり

二百二十日は台風シーズンの真っただ中にあります。この時期に備蓄を見直すことは理にかなっています。昔の農家は保存食として漬物や干物を常備し、風鎮祭などの祈りとともに自然災害に備えてきました。現代の私たちも「二百二十日は防災食を点検する日」として活用できます。

家庭で用意したい防災食

家庭で備えるべき防災食は、調理せずに食べられるもの、少ない水や火で調理できるものが基本です。

- アルファ米やレトルトご飯(湯せん・水戻し可能)

- 缶詰(魚・肉・野菜・果物など)

- 乾パン・クラッカー・栄養補助食品

- インスタント味噌汁・スープ

- ナッツ・ドライフルーツ

さらに、子どもや高齢者の嗜好や嚥下機能に合わせて、やわらかいおかゆやゼリー飲料、栄養補助ゼリーも準備すると安心です。

栄養士視点:防災食で気をつけたい栄養バランス

非常食は炭水化物中心になりやすく、パンやおにぎりばかりではエネルギー不足や偏食につながります。特にタンパク質とカルシウムは意識して取り入れる必要があります。

- タンパク質: ツナ缶、サバ缶、豆腐、パウチタイプの豆料理。

- カルシウム: 小魚アーモンド、スキムミルク、カルシウム強化ビスケット。

- ビタミン: ドライフルーツや野菜ジュースで補う。

二百二十日をきっかけに「家族に必要な栄養素」を意識した非常食を揃えておくと、災害時の健康維持に役立ちます。

介護福祉士視点:高齢者に優しい防災食

高齢者にとって災害時の食事は特に工夫が必要です。噛む力や飲み込む力が弱い方には、普通の乾パンやクラッカーは不向きです。

- やわらかいおかゆやレトルト煮物。

- ゼリータイプの水分補給飲料。

- とろみ剤を使ったスープやジュース。

- 少量でエネルギーを確保できる栄養補助食品。

嚥下障害のある方には、誤嚥リスクを下げる「とろみ食」が必須です。災害時でも粉末とろみ剤を使えば対応できます。介護家庭では「とろみをつける水分」や「やわらかいおかず」を必ず備蓄しておきましょう。

子どものための防災食

子どもは味や食感に敏感で、非常時にストレスが増すと食欲が落ちやすいです。食べ慣れたお菓子やシリアル、ゼリー飲料などを非常食に組み込むと安心につながります。また、粉ミルクや離乳食パウチなど、年齢に応じた食事も忘れてはいけません。

ローリングストックで備える

「非常食=特別なもの」と思われがちですが、普段の食材を多めに買って消費しながら備える「ローリングストック」が現実的です。二百二十日を機にストック棚を確認し、期限切れの食品を入れ替えましょう。特にレトルト食品や缶詰は普段の食卓でも活用できます。

まとめ:二百二十日は防災食を見直す日

二百二十日は、昔から農家が自然災害に備えてきた日であり、現代に生きる私たちにとっては「防災食を点検する日」として活用できます。栄養士としては家族の健康を守るための栄養バランスを、介護福祉士としては高齢者の嚥下や体調に配慮した食事を提案できます。

9月10日の二百二十日をきっかけに、家庭で防災食を点検し、必要なものを補充しましょう。自然災害は防げませんが、備えによって被害を最小限に抑えることはできます。未来の安心を守るために、「食の備え」を今日から実践してみませんか。

コメント