tekowaです。

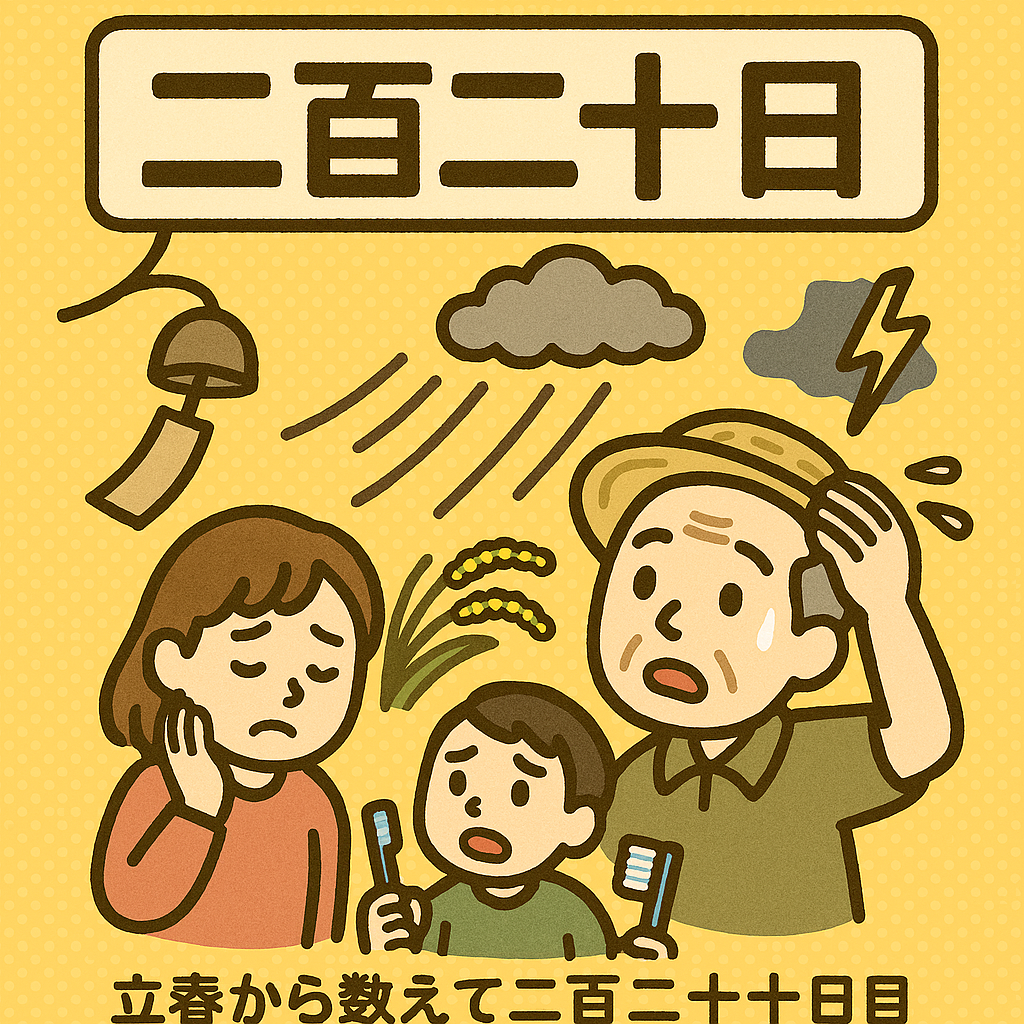

二百二十日(にひゃくはつか)は、立春から数えて220日目にあたる日で、毎年9月10日ごろに訪れます。台風や大雨が多い時期であり、昔から「農業の厄日」として恐れられてきました。しかし、現代の私たちにとって大切なのは、この自然の怖さを「子どもたちにもわかりやすく伝えること」です。園児や小学生に二百二十日の意味を伝えることで、防災意識を育み、未来の命を守る力につなげることができます。

なぜ子どもに伝える必要があるのか

災害は大人だけでなく子どもたちの生活にも直結します。停電や断水、学校の休校、家族の避難など、子どもは環境の変化に敏感です。しかも、いざというときには大人の助けを待たなければならない場面も多く、自分で行動するための「知識」や「準備」が欠かせません。

二百二十日をきっかけに、子どもに「なぜ台風が多いのか」「どうやって身を守るのか」を伝えることは、命を守る教育そのものなのです。

園児に伝える二百二十日

小さな子どもに「二百二十日」と説明してもピンと来ないかもしれません。そのため、身近な体験や遊びを通して伝える工夫が必要です。

- 絵本や紙芝居: 台風や雨風をテーマにした絵本を読み聞かせる。

- ごっこ遊び: 避難訓練を「かくれんぼ」や「おうちごっこ」と組み合わせて体験的に学ぶ。

- 歌や手遊び: 「風がびゅーびゅー」「雨がざーざー」といった歌で自然を感じさせる。

例えば、「台風の日はどうする?」というテーマで、子どもと一緒に絵を描いたり、人形劇をしたりするのも有効です。遊びを通して防災の基礎を学ぶことができます。

小学生に伝える二百二十日

小学生になると「暦」「雑節」という言葉も理解できるようになります。学校の自由研究や社会科の授業でも扱える題材です。

- 「二百二十日は9月10日ごろで、台風が多い日だよ」とカレンダーに書き込む。

- 気象庁の台風データを調べて、グラフにまとめる。

- 家庭の非常食や防災グッズを一緒に点検する。

「どうして昔の人は二百二十日を怖がったの?」と問いかけることで、自然と人間の関わりを考えるきっかけにもなります。

子ども向けに工夫した伝え方

子どもに伝えるときは、専門用語よりも「わかりやすさ」と「体験」が大事です。

- 視覚で伝える: 写真や絵を使って、台風や大雨のイメージを具体的に示す。

- 体験で伝える: 実際に懐中電灯を使ったり、非常食を試食してみる。

- 言葉をやさしく: 「台風が来ると風がすごく強くなるから、窓から離れるんだよ」など短い言葉で。

防災教育は「怖がらせる」のではなく「自分で行動できるようにする」ことが目的です。安心感とセットで伝えることが重要です。

家庭でできる子どもの防災教育

二百二十日を「家庭の防災チェックの日」として活用するのもおすすめです。

- 家族で避難場所を確認する。

- 防災リュックの中身を一緒に点検する。

- 非常食を試食してみる。

- 停電ごっこをして懐中電灯の使い方を覚える。

子ども自身が体験することで、防災は「自分ごと」として身につきます。

保育や教育の現場での工夫

保育園や学校でも、二百二十日をきっかけに防災教育を取り入れることができます。

- 避難訓練を9月上旬に実施して、台風を想定した練習をする。

- 壁新聞や自由研究で「二百二十日とは?」をテーマにさせる。

- 地域の人を招いて「昔の台風の話」を聞く授業をする。

地域全体で子どもを巻き込むことで、防災意識が自然と高まります。

まとめ:未来を守る学びの日

二百二十日は、農家にとって厄日であると同時に、現代の私たちにとっては「防災教育のチャンス」です。子どもたちにわかりやすく伝えることで、自分や家族を守る力を育てることができます。

9月10日「二百二十日」を、家族や学校で防災を話し合う日とし、未来の命を守る学びの日にしていきましょう。

コメント