tekowaです。

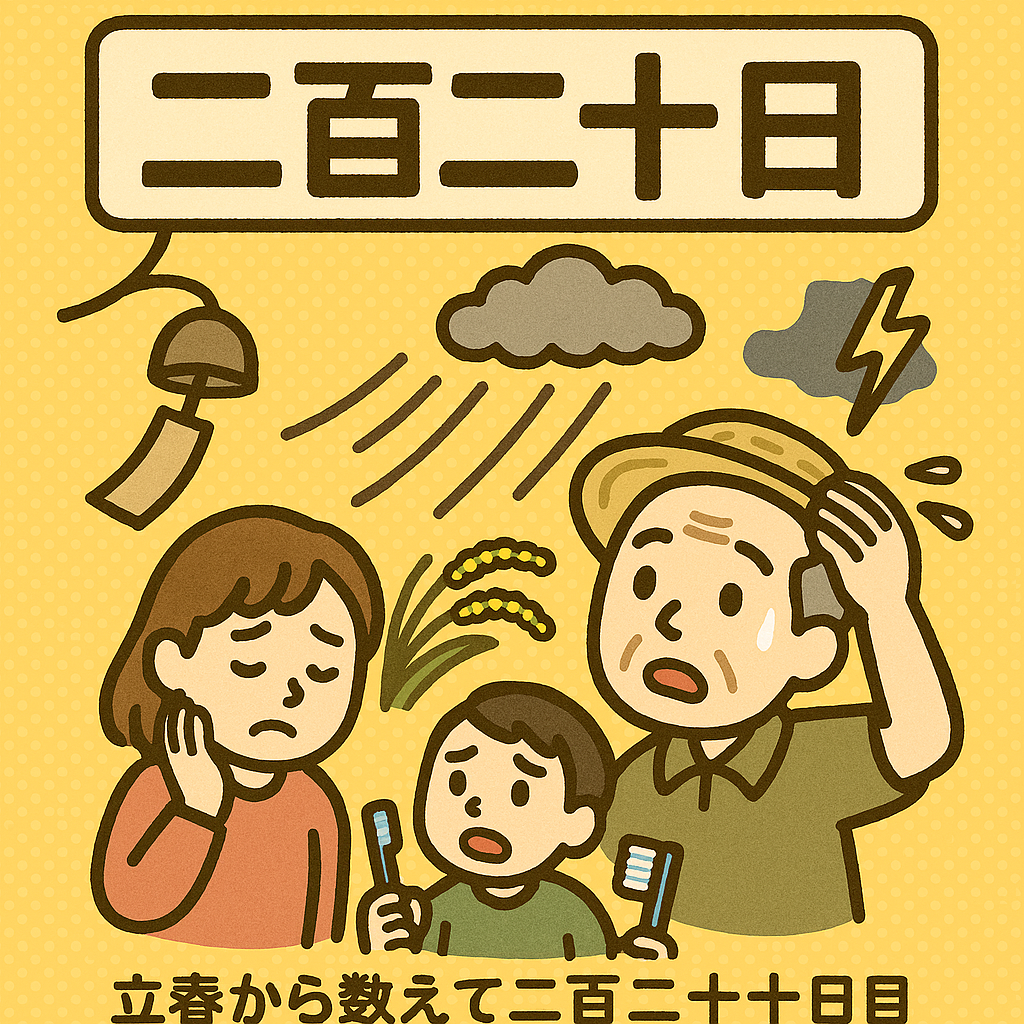

立春から数えて220日目にあたる「二百二十日(にひゃくはつか)」は、9月10日ごろに訪れる暦の雑節です。稲作農家にとって収穫直前の大切な時期でありながら、台風や豪雨による大災害が多発するため、古来より「農業の三大厄日」と呼ばれてきました。実際に、日本の歴史には二百二十日前後に大きな被害をもたらした台風や水害が数多く記録されています。本記事では、昭和から令和にかけての代表的な災害を振り返りつつ、現代に生かせる教訓を探っていきます。

室戸台風(1934年・昭和9年)

二百二十日前後の災害として必ず語られるのが、1934年(昭和9年)9月21日に四国から近畿を直撃した「室戸台風」です。最大瞬間風速は60mを超え、大阪湾沿岸を中心に甚大な高潮被害をもたらしました。死者・行方不明者は3000人以上、家屋被害は40万戸を超え、日本の近代都市に壊滅的な打撃を与えました。

この台風は「高潮災害の恐ろしさ」を世に知らしめる契機となり、その後の防潮堤や港湾整備に大きな影響を与えました。まさに二百二十日の時期に直撃した未曾有の災害だったのです。

枕崎台風(1945年・昭和20年)

終戦直後の1945年9月17日、鹿児島県に上陸した「枕崎台風」も二百二十日前後の代表的災害です。死者・行方不明者は3700人以上にのぼり、食糧難の時代にさらなる打撃を与えました。九州南部の農村では稲作被害が深刻で、戦後復興期の生活に大きな影響を及ぼしました。

洞爺丸台風(1954年・昭和29年)

1954年9月26日、北海道付近を通過した台風15号は、青函連絡船「洞爺丸」を転覆させ、死者・行方不明者1150人以上を出しました。この「洞爺丸台風」は交通インフラの脆弱さを浮き彫りにし、日本の海運や交通安全対策に大きな教訓を残しました。

伊勢湾台風(1959年・昭和34年)

1959年9月26日に東海地方を直撃した「伊勢湾台風」は、死者・行方不明者5000人以上を出す戦後最大級の台風災害です。高潮と暴風が名古屋市を中心に甚大な被害をもたらし、住宅の浸水・倒壊が相次ぎました。ちょうど二百二十日を過ぎた時期であり、農作物への被害も壊滅的でした。

この台風を契機に、日本は防災行政を大きく見直し、気象予報や避難体制の整備が進められることになりました。

平成期の台風災害

平成に入ってからも、二百二十日前後に大きな台風災害が繰り返されています。

- 平成3年(1991年)台風19号: 9月27日に上陸。西日本を中心に甚大な被害を与え、死者62人。

- 平成16年(2004年)台風23号: 10月前半に襲来。死者・行方不明者98人を出す被害。

- 平成30年(2018年)台風21号: 9月4日関西直撃。関西国際空港が冠水し、物流・経済に大混乱をもたらした。

これらの災害も、いずれも二百二十日前後に発生しており、「この時期は台風に要警戒」という先人の知恵を裏付けています。

令和の災害と二百二十日

近年も、二百二十日の前後には大きな災害が相次いでいます。

- 令和元年(2019年)台風15号: 9月9日関東を直撃し、千葉県を中心に大規模停電。復旧まで数週間を要した。

- 令和3年(2021年)大雨災害: 9月上旬から西日本を中心に豪雨が続き、土砂災害や浸水被害が発生。

- 令和5年(2023年)台風13号: 9月8日関東地方に接近し、記録的豪雨による被害が出た。

こうした近年の災害も、二百二十日前後の「特異日」としての性質を強く感じさせます。

災害が暮らしに与えた影響

二百二十日前後に繰り返される災害は、農業だけでなく、人々の暮らしや文化に大きな影響を与えました。農村では稲作被害が続いたため、漬物や干物など保存食の工夫が広がりました。また、地域ごとに「風鎮祭(ふうちんさい)」や「台風除け祈願」が行われ、生活文化の一部として災害への備えが共有されてきました。

都市部でも、伊勢湾台風や阪神淡路大震災を経て「家庭での備蓄」や「避難訓練」の重要性が広く認識され、学校や自治体の防災教育にも取り入れられています。

専門的視点から見た二百二十日の意味

栄養士の視点: 災害時の非常食は炭水化物に偏りがちです。おにぎりやパンだけでなく、缶詰や乾物を活用し、タンパク質やビタミンを補う工夫が必要です。

介護福祉士の視点: 高齢者は停電や断水に弱く、避難も困難です。二百二十日を「介護家庭の防災チェック日」として設定するのは有効です。

保育補助の視点: 子どもに「なぜ災害が起きるのか」を絵本や紙芝居で伝えることは、防災教育の第一歩になります。

まとめ:災害の歴史から学ぶ二百二十日

二百二十日前後には、室戸台風、伊勢湾台風、令和の豪雨災害まで、多くの災害が繰り返されてきました。これは偶然ではなく、統計的にも裏付けられた「特異日」の特徴です。先人が暦に刻んだ「二百二十日」という知恵は、現代においても私たちの防災意識を高める羅針盤になります。

9月10日「二百二十日」を単なる暦の一日として流すのではなく、家庭や地域で防災を考え直す節目の日とすること。それが過去の歴史から未来へとつながる最も大切な学びなのです。

コメント