tekowaです。

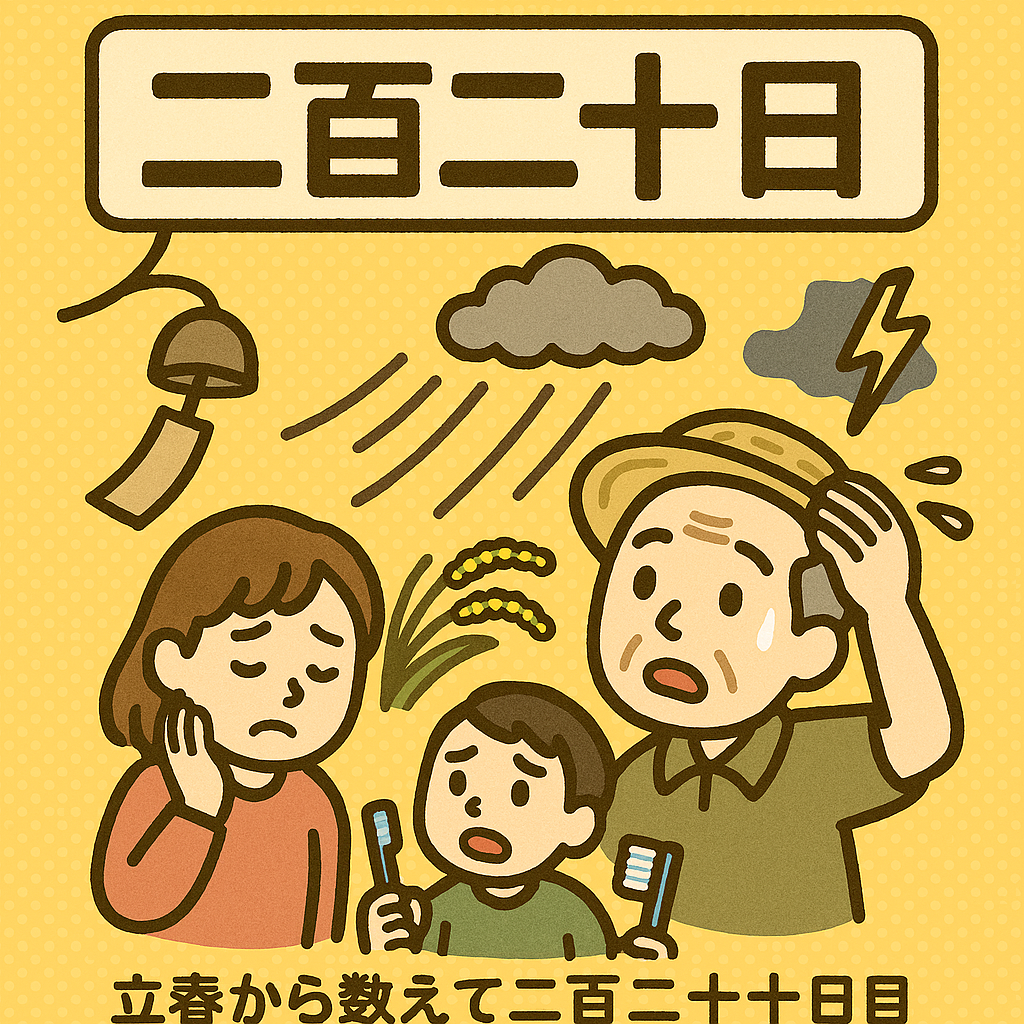

二百二十日(にひゃくはつか)は、立春から数えて220日目にあたる日で、毎年9月10日ごろに訪れます。この日は稲作にとって収穫直前の大切な時期でありながら、台風や大雨に見舞われやすい「厄日」として知られてきました。ここでは、気象庁の統計や過去の事例をもとに、二百二十日の頃の天候データをひも解き、気候変動が与える影響についても考えてみましょう。

二百二十日前後の気象傾向

気象庁の統計によると、9月上旬から中旬は日本列島に台風が接近しやすい時期です。1951年以降の観測データを見ても、台風の発生件数は8月から9月にかけてピークを迎えており、特に9月前半は接近数・上陸数ともに高い傾向があります。

つまり、二百二十日=9月10日前後は「台風が最も多いシーズンの真っただ中」に位置しているのです。古来の人々が経験的に二百二十日を危険視したのは、統計的にも裏付けられているといえます。

降水量と大雨のリスク

二百二十日の時期は、降水量も多くなる傾向があります。台風に伴う豪雨や秋雨前線の影響で、平年値を大きく上回る雨量を記録する年も少なくありません。特に西日本や太平洋側では大雨による洪水や土砂災害のリスクが高まります。

また、この時期は稲が登熟期を迎えるため、過剰な降雨は稲の品質低下や病害虫の発生にも直結します。

気象庁の統計に見る台風データ

気象庁の統計を具体的に見ると、

- 1951年~2020年の平均で、年間台風発生数は約25個。

- そのうち8月~9月にかけての発生数は全体の約40%を占める。

- 9月上旬の接近・上陸件数は年間でもトップクラス。

このデータからも、二百二十日が「農業にとって最も警戒すべき日」とされた背景が理解できます。

過去の大災害と二百二十日

二百二十日前後に大きな被害をもたらした台風の記録も多く残っています。

- 昭和34年(1959年)伊勢湾台風: 9月26日上陸。死者・行方不明者5000人以上を出す未曾有の大災害。

- 平成30年(2018年)台風21号: 9月4日上陸。関西国際空港が冠水し、物流や経済に甚大な影響を与えた。

- 令和元年(2019年)台風15号: 9月9日関東直撃。千葉県を中心に大規模停電が発生し、復旧に長期間を要した。

これらの事例はいずれも二百二十日前後に重なり、自然災害として大きな爪痕を残しました。

気候変動と二百二十日の意味

近年は地球温暖化の影響で、台風の大型化・豪雨の頻発が指摘されています。昔の人々は経験的に「この時期は危険」と認識していましたが、現代では科学的データがそれを裏付けるようになっています。むしろ今の時代こそ「二百二十日」を防災意識の節目として活用することが重要だといえるでしょう。

まとめ:統計が裏付ける暦の知恵

二百二十日は、古来から「台風襲来の危険日」とされてきました。気象庁のデータによっても、9月上旬から中旬が台風のピークであることが確認されており、先人たちの知恵は決して迷信ではなく経験に基づいたものであることがわかります。

現代においても、9月10日前後を「防災点検の日」として意識することは、自然災害のリスクに備えるうえで非常に有効です。暦とデータの両面から、私たちの暮らしを守る知恵として二百二十日を活用していきましょう。

コメント