tekowaです。

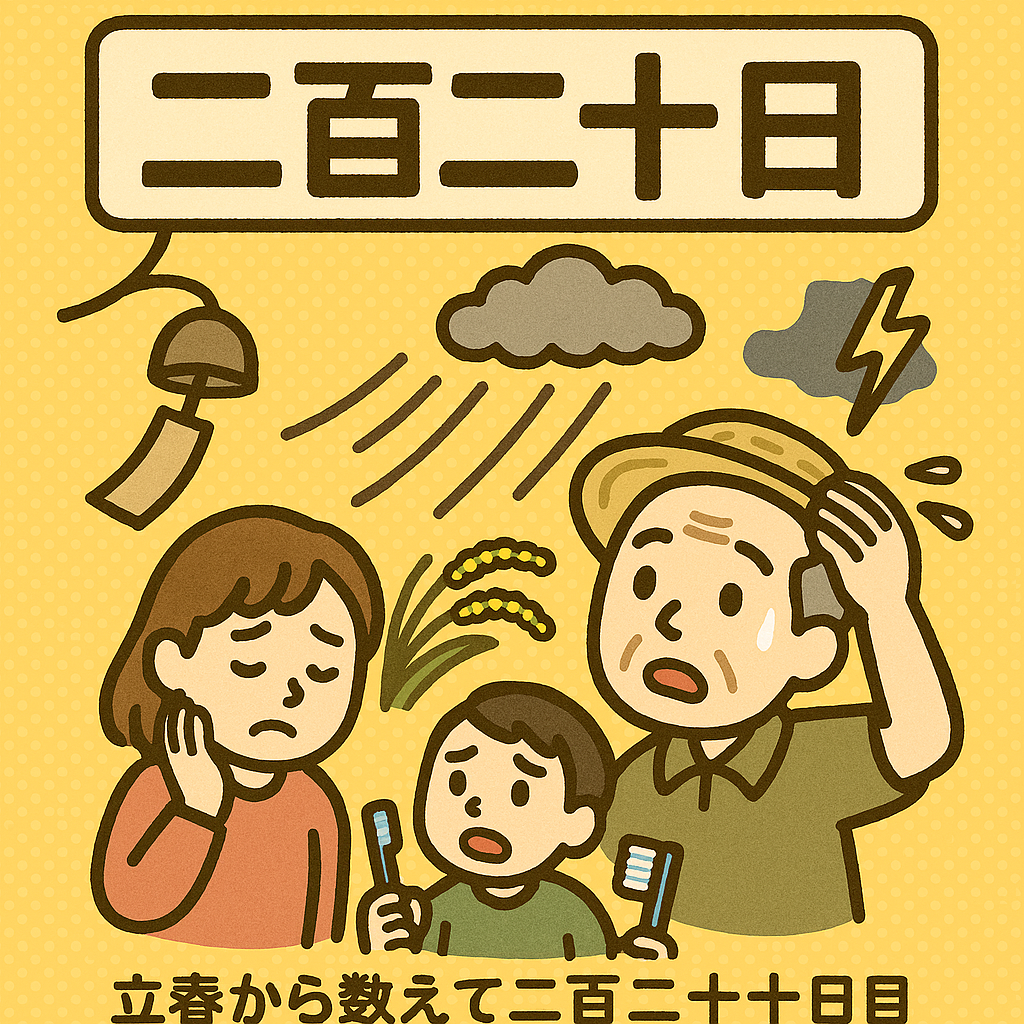

日本の農業にとって「二百二十日(にひゃくはつか)」は、台風や豪雨のリスクが高まる警戒日とされてきました。立春から数えて220日目にあたる9月10日前後は、稲穂が実りを迎える直前の大切な時期。ここで自然災害が起これば、一年かけて育てた稲が一瞬で台無しになってしまいます。そのため、農家は代々「二百二十日」を意識し、さまざまな知恵や工夫を暮らしに取り入れてきました。

農家にとって二百二十日は「厄日」

昔の人々は、二百二十日を「農業の三大厄日」のひとつと考えていました。二百十日・二百二十日・八朔(旧暦8月1日)は稲作にとって天候の荒れやすい時期に当たり、特に注意が必要とされたのです。農家はこの暦を頼りに、田んぼの管理や備えを強化しました。

農家が実践してきた具体的な備え

農家の知恵は経験の積み重ねによって生まれました。二百二十日を前に行われてきた代表的な備えには次のようなものがあります。

- 稲の補強: 強風で倒れないように、稲を縄で結ぶ、田の水を減らすなどの工夫をした。

- 用水路・排水路の整備: 大雨に備え、水路を掃除して冠水を防ぐ。

- 収穫時期の調整: 台風予報があるときは、稲が完全に実る前でも早めに収穫する判断を下した。

- 風鎮祭や祈願: 神社や集落で風を鎮める祭りを行い、自然災害を避けられるよう祈った。

農業と信仰の結びつき

二百二十日のころには、各地で風鎮祭(ふうちんさい)と呼ばれる行事が行われてきました。これは「台風を鎮めるための祈り」で、五穀豊穣を願うとともに、村の安全を祈願する重要な祭りでした。地域によっては稲穂を神前に供えたり、紙で作った風車を奉納するなど、自然と人の暮らしをつなぐ文化が育まれてきました。

農家の知恵は現代にも生きる

現代は気象予報技術が進歩し、台風の進路や規模を事前に把握できるようになりましたが、農家の知恵は今でも生きています。排水路の掃除や早めの収穫といった基本は変わらず、農家は暦と経験を活かしながら自然に備えています。さらに、地域で協力して水田を守る取り組みや、品種を分散して被害を減らす工夫も広がっています。

地域文化に残る二百二十日

二百二十日は農村文化の一部として、今も各地に伝わっています。たとえば、台風の無事を祈る祭りや、集落単位での共同作業がその名残です。農家の暮らしの知恵が地域文化となり、現代の私たちにも自然への畏敬と共生の精神を伝えています。

まとめ:二百二十日は自然と共に生きる知恵の日

二百二十日は、稲作における大きなリスクと隣り合わせの時期でした。農家は経験と信仰を組み合わせ、自然に立ち向かう知恵を磨いてきました。その工夫や文化は、現代社会にとっても学ぶべきものです。災害の多い時代だからこそ、先人の知恵を見直し、家庭や地域での備えに活かすことが大切です。

9月10日の二百二十日をきっかけに、自然と共に生きる日本人の知恵をもう一度見直してみてはいかがでしょうか。

コメント