tekowaです。

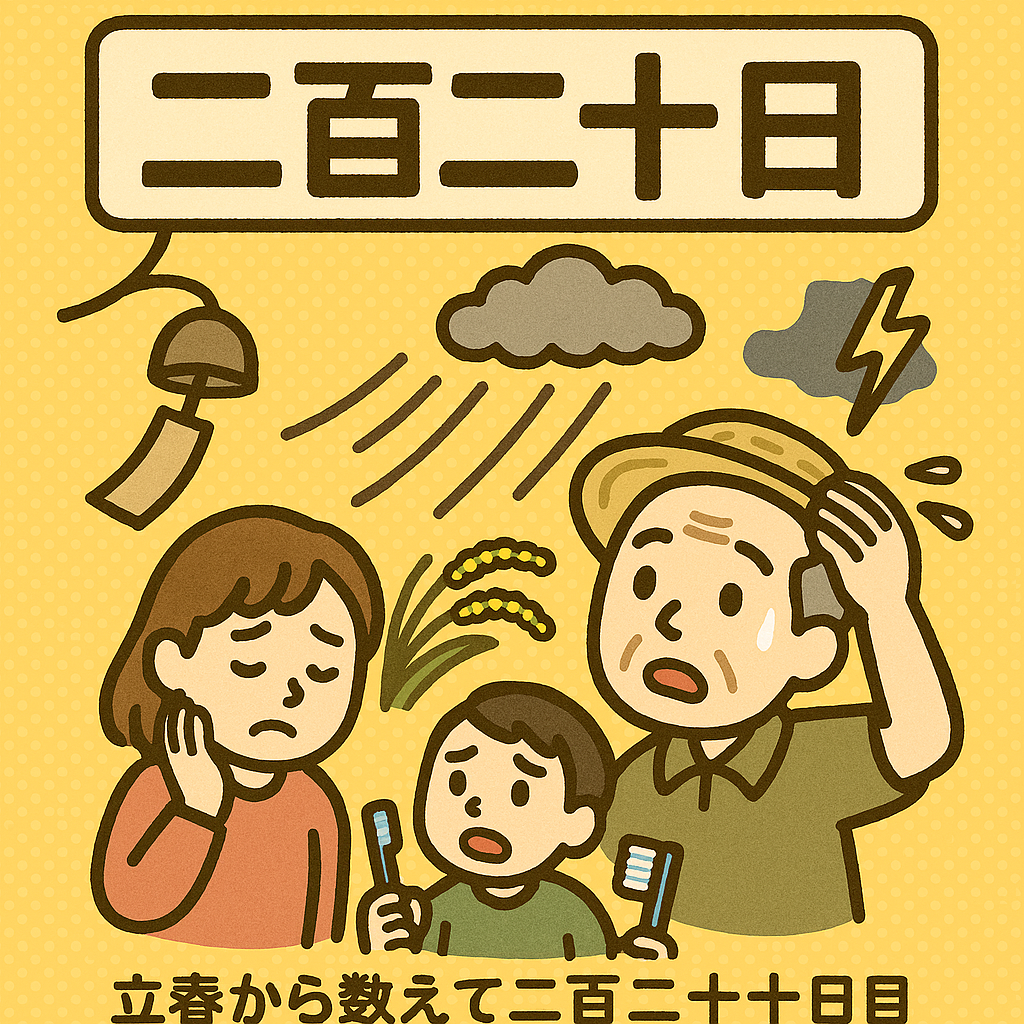

「二百二十日(にひゃくはつか)」は、古来より農家や人々にとって特別な警戒日とされてきました。その理由のひとつが、台風の襲来と重なりやすいからです。立春から数えて220日目、9月10日ごろにあたるこの日は、稲作の大切な時期と重なることから「厄日」とも呼ばれました。今回は、二百二十日と台風の関係、歴史的な災害事例、現代に生かせる教訓について解説します。

二百二十日=台風の特異日

二百二十日は「台風の特異日」と呼ばれることがあります。特異日とは「ある日付に特定の気象現象が起こりやすい日」のこと。9月上旬から中旬は統計的に台風の発生・接近が多く、二百二十日前後は特に注意すべき時期とされてきました。

農家にとっては、収穫を目前にした稲が台風で倒れたり、豪雨で水に浸かることで甚大な被害を受ける恐れがあるため、二百二十日を境に備えを徹底していたのです。

歴史に残る二百二十日台風

過去の記録を振り返ると、二百二十日前後に大きな台風が日本列島を襲った例が数多くあります。

- 昭和9年(1934年)室戸台風: 9月21日に関西を直撃。死者・行方不明者3000人以上、甚大な被害をもたらした。

- 昭和34年(1959年)伊勢湾台風: 9月26日、二百二十日に近い時期に上陸し、5000人以上の死者・行方不明者を出す大災害となった。

- 平成以降の事例: 平成15年(2003年)の台風14号、令和元年(2019年)の台風15号なども9月上旬から中旬に襲来し、各地で停電や農作物被害を引き起こした。

これらの事例からも、二百二十日前後が台風災害と強く結びついていることが分かります。

台風と農作物被害

台風は風だけでなく雨による被害も深刻です。

- 暴風による稲や果樹の倒伏

- 大雨による冠水や土砂流入

- 塩害による農作物の枯死

特に稲作においては、収穫直前の稲穂が倒れると機械での収穫が困難になり、収量や品質が大きく落ちてしまいます。そのため二百二十日は「一年の努力が台無しになるかもしれない日」として恐れられてきました。

暮らしと防災意識

台風は農業だけでなく、生活全般にも大きな影響を与えます。停電や断水、交通網の麻痺、物流の停滞などが起きやすく、家庭では非常食や防災用品の備蓄が欠かせません。昔の人々は暦を頼りに備えてきましたが、現代においても二百二十日は「防災を見直す日」として活用できるのです。

現代の気象予測と二百二十日

現代は気象衛星やスーパーコンピュータの進歩により、台風の進路や強さをかなり正確に予測できるようになりました。しかし、近年は気候変動の影響で台風の大型化・集中豪雨の頻発が指摘されています。つまり、二百二十日が持つ意味はむしろ現代においても大きく、私たちの生活に役立つ知恵となり得ます。

まとめ:二百二十日は防災の節目

二百二十日は「雑節」の一つとして、日本人が自然と向き合い、防災意識を高めるために大切にしてきた日です。台風は毎年必ず発生し、被害をもたらす可能性があります。暦の知恵を現代に活かすことで、自然災害への備えを強化し、未来の暮らしを守ることができるのです。

9月10日「二百二十日」をきっかけに、防災グッズの点検や非常食の準備を見直し、自然と共生する知恵を次世代に伝えていきましょう。

コメント