tekowaです。

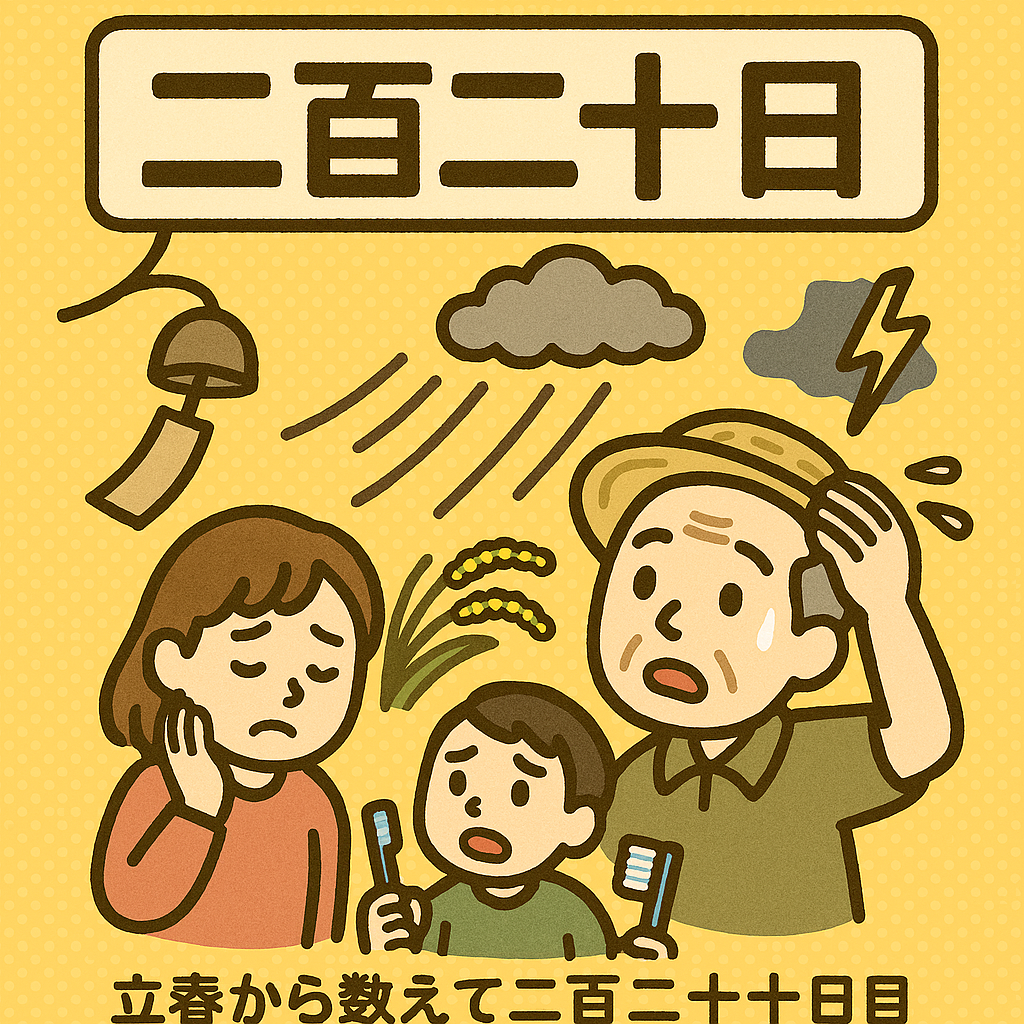

日本の農業にとって「二百二十日(にひゃくはつか)」は特別な意味を持ちます。立春から数えて220日目にあたるこの日は、稲作にとって収穫を目前に控えた大切な時期と重なります。同時に台風シーズンにも重なるため、農家にとっては大きなリスクを抱える日でもあります。今回は、稲作と二百二十日の関わりについて詳しく見ていきましょう。

稲作の年間サイクルと二百二十日

稲は春に田植えを行い、夏に成長し、秋に収穫を迎えます。そのサイクルの中で、二百二十日(9月10日ごろ)は「稲が実る直前の大切な時期」にあたります。稲穂が登熟し、黄金色に色づき始めるころで、この時期に台風や豪雨で倒伏してしまうと、一年の努力が水の泡になってしまうのです。

なぜ二百二十日が稲作の厄日とされたのか

二百二十日は、農家にとって「厄日」とされてきました。その理由は以下の通りです。

- 台風リスク: 9月上旬から中旬は台風の接近が多く、稲穂が倒れたり冠水する危険が高い。

- 病害虫リスク: 台風や長雨の影響で湿度が上がり、いもち病などの病害が発生しやすくなる。

- 収穫直前の損失: 実った稲穂が風や雨で落ちることで、収量が大きく減る。

稲作と気候の密接な関係

稲は気候にとても敏感な作物です。特に二百二十日前後は、

- 日照不足 → 登熟不良による品質低下

- 強風 → 稲の倒伏(たおれ)

- 豪雨 → 冠水・根腐れ

など、さまざまなリスクが重なる時期です。農家は経験的にこの時期を危険視し、備えをしてきました。

農家の知恵と二百二十日

昔の農家は、二百二十日を目安に田んぼの管理を強めていました。例えば、

- 稲の倒伏を防ぐための補強

- 用水路や排水路の整備

- 収穫時期を早める判断

- 風鎮祭(風を鎮める祭り)を行い、無事を祈願

など、農業と信仰を組み合わせて自然に立ち向かっていたのです。

現代農業と二百二十日

現代では気象予測が発達し、台風の進路や規模を事前に把握できるようになりました。しかし、気候変動により豪雨や台風の勢力は年々強まっており、二百二十日の意味はむしろ重みを増しています。

農家にとっては依然として「収穫直前のリスク管理」が重要であり、地域ごとに早生・中生・晩生の品種を組み合わせることでリスク分散する取り組みも広がっています。

二百二十日が教えてくれること

二百二十日は、単なる暦の一日ではなく、稲作を通して自然の厳しさを伝えてくれる大切な節目です。農家の人々が代々受け継いできた「この時期に備える」という知恵は、現代に生きる私たちにとっても学ぶべきポイントです。災害に備える意識、防災食の準備、地域での助け合いなど、生活に応用できるヒントが詰まっています。

まとめ:稲作と二百二十日の深いつながり

二百二十日は、稲作農家にとって「収穫直前の最大の山場」であり、台風や気候変動の脅威に立ち向かうための目安でした。現代の私たちも、農業を支える暦の知恵を通じて自然と共生する姿勢を学ぶことができます。9月10日「二百二十日」を意識することは、食の未来や防災意識を高める第一歩なのです。

コメント