tekowaです。

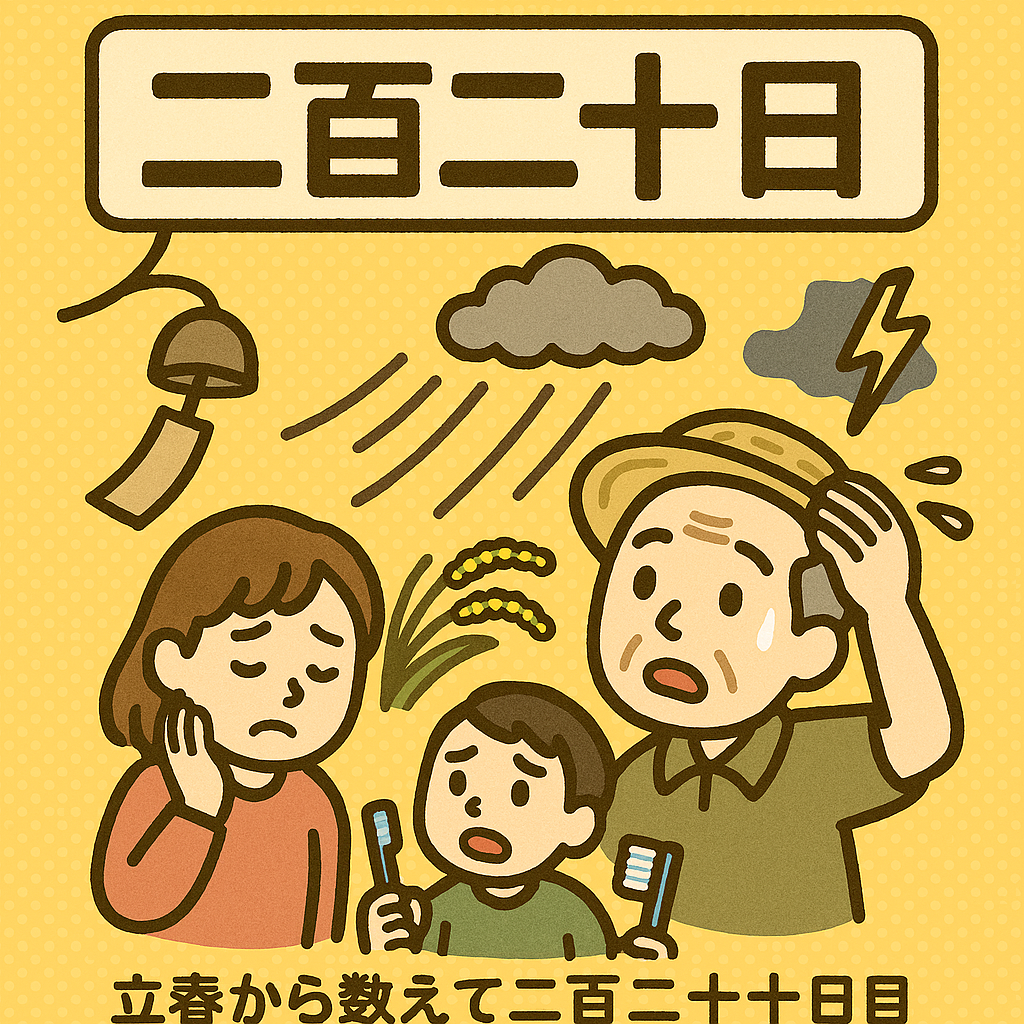

日本の暦には、二十四節気や七十二候のほかに、農作業や生活に密接に関わる「雑節(ざっせつ)」と呼ばれる日があります。節分や彼岸、土用などが代表的ですが、その中に「二百二十日(にひゃくはつか)」という日があることをご存じでしょうか。あまり耳慣れないこの日ですが、農業においては古くから大切にされてきました。特に稲作との関係が深く、台風や大荒れの天候と結びついて語られることが多いのです。

二百二十日とは?

二百二十日は「立春から数えて220日目」にあたる日のことです。新暦ではおおむね9月10日ごろにあたります。この時期はちょうど稲が穂を実らせる大切な時期に重なり、台風や強風、大雨などの自然災害による被害を受けやすいため、昔から農家にとって「厄日」とされてきました。

同じく雑節に「二百十日」があり、こちらは立春から数えて210日目。二百十日と二百二十日、どちらも台風シーズンに当たり、農家は特に警戒を強める日とされていました。

雑節の一つとしての位置づけ

雑節とは、太陽の動きを基にした二十四節気や七十二候とは異なり、農作業や生活習慣の中で経験的に重視されてきた日を指します。つまり、気候や暮らしの知恵に根差した「生活暦」です。

二百二十日は、稲作農家にとっては台風襲来の危険が高いとされる日であり、稲穂を守るための祈願や祭りが行われる地域もありました。農家の人々はこの日を境に気を引き締め、収穫までのラストスパートに臨んでいたのです。

二百十日と二百二十日の違い

二百十日(9月1日ごろ)と二百二十日(9月10日ごろ)は、どちらも稲の開花から登熟にかけて重要な時期にあたります。

- 二百十日: 稲が花を咲かせ、台風による倒伏や不稔の危険が高まる時期。

- 二百二十日: 稲が実りを迎える直前で、台風による収穫への打撃が懸念される時期。

このため、農家にとってはどちらも警戒を要する「二大厄日」とされてきました。昔の人々はこの暦を指標に、田んぼの様子や天気の変化を敏感に読み取りながら生活していたのです。

二百二十日と台風の関係

気象学的にも、9月上旬から中旬は台風の発生・接近が多い時期に当たります。二百二十日が「台風の特異日」と呼ばれるのはこのためです。特異日とは「その日付に特定の気象現象が起こりやすい日」のこと。二百二十日前後は台風による暴風雨が襲いやすく、農作物だけでなく漁業や交通など生活全般に影響が及びます。

過去には昭和・平成・令和と、二百二十日前後に大きな台風被害が記録されています。現代のように予報技術が発達していなかった時代には、この暦が防災の大切な目安になっていました。

暮らしと二百二十日

二百二十日は農家だけでなく、一般家庭にとっても大切な警鐘の日でした。屋根の補修や雨戸の点検、非常食や保存食の準備などは、この時期に意識的に行われてきました。また、地域によっては風鎮祭や収穫祈願祭が行われ、自然災害を避けるために祈りを捧げる文化もありました。

まとめ:二百二十日は自然と向き合う知恵

二百二十日は、立春から数えて220日目という暦の一日ですが、単なる日付以上の意味を持っています。農業にとっては厳しい自然との闘いを象徴する日であり、暮らしの知恵や防災の習慣を再確認する日でもあります。

現代では気象情報が発達し、台風の進路や規模を事前に把握できるようになりました。しかし、気候変動による異常気象が増える中、昔の人々の知恵である「二百二十日」を改めて見直すことは、防災意識を高めるきっかけになります。

歯ぢから探究月間と同じく、季節の区切りや暦の知恵を活かすことで、日常生活の質を向上させることができるのです。9月10日「二百二十日」をきっかけに、自然と向き合いながら未来の防災と食のあり方を考えていきましょう。

コメント