tekowaです。

昔の日本人は、科学的な気象予報がなかった時代から、季節の移り変わりや農作業の目安を知るために、独自の暦を作り上げました。 その中に「雑節(ざっせつ)」と呼ばれる日があります。雑節は、二十四節気や七十二候と並び、農業や暮らしに欠かせない知恵でした。

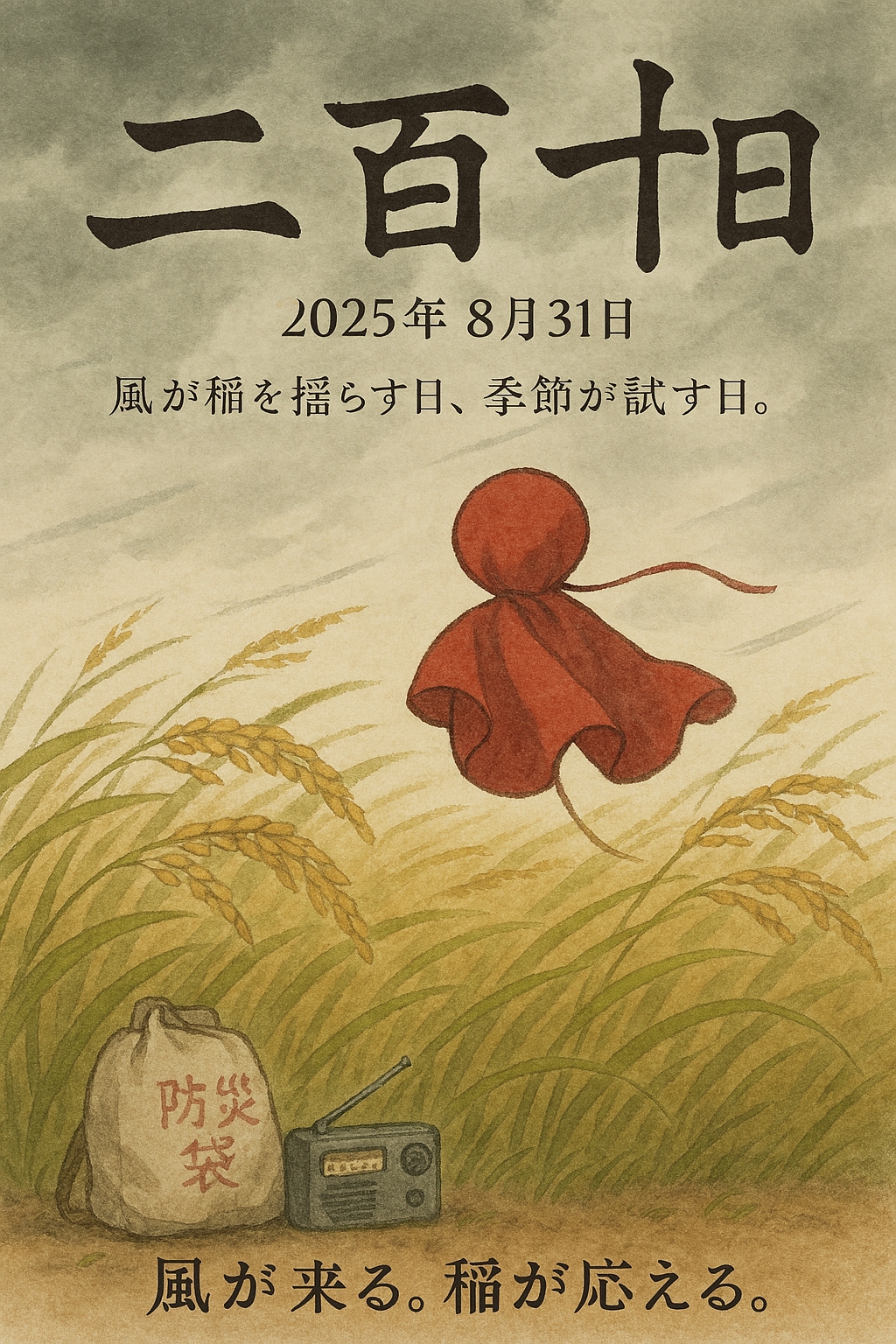

今回は、雑節の一つである二百十日(にひゃくとおか)をテーマに、昔の天気予報の仕組みと、現代での活用方法を探ってみましょう。

1. 雑節とは?

雑節とは、二十四節気以外で生活や農業の節目として使われてきた特別な日です。代表的なものに以下があります。

- 節分(立春の前日)

- 彼岸(春分・秋分の前後7日間)

- 八十八夜(立春から88日目)

- 二百十日(立春から210日目)

- 二百二十日(立春から220日目)

これらは長年の経験則から生まれ、農作業や行事の目安として重宝されてきました。

2. 二百十日とは?

二百十日は、立春から数えて210日目にあたります。 昔の農家は、この時期に台風や強風が多いことを経験的に知っており、「風の厄日」として特別に警戒しました。

2025年の二百十日は8月31日(日)です。

3. 昔の天気予報と二百十日

気象衛星や天気図がなかった時代、人々は自然のサインから天候を予測しました。 二百十日は、こうした観察と経験の集大成と言えます。

自然からのサイン

- 風向きが南から変わると台風接近の兆し

- 夕焼けが赤く濃い日は翌日荒れる

- 山の稜線が霞むと湿った空気が流れ込んでいる証拠

これらのサインを総合し、二百十日前後は特に注意するという知恵が受け継がれてきました。

4. 自由研究の進め方(小中学生向け)

二百十日をテーマに自由研究をするなら、以下のステップがおすすめです。

① 調べる

- 二百十日や雑節の意味を本やインターネットで調べる

- 地元の神社や資料館で行事や風習を取材

② 観察する

- 二百十日前後の天気を観測(日記形式)

- 雲の形や風向きを記録する

③ まとめる

- 昔の予報方法と現代の天気予報を比較

- 観察結果から「本当に二百十日は荒れやすいのか」を考察

5. 研究の発展例

- 二百二十日との比較研究

- 地元で行われる風鎮祭や二百十日祭のレポート

- 気象庁データを使った台風発生頻度の統計分析

6. まとめ

二百十日は、昔の人々が自然と向き合いながら編み出した“経験則の天気予報”です。 自由研究として調べれば、気象や歴史、地域文化まで幅広い学びにつながります。 今年の二百十日には、空を見上げ、昔の人の目線で天気を感じてみてはいかがでしょうか。

コメント