tekowaです。

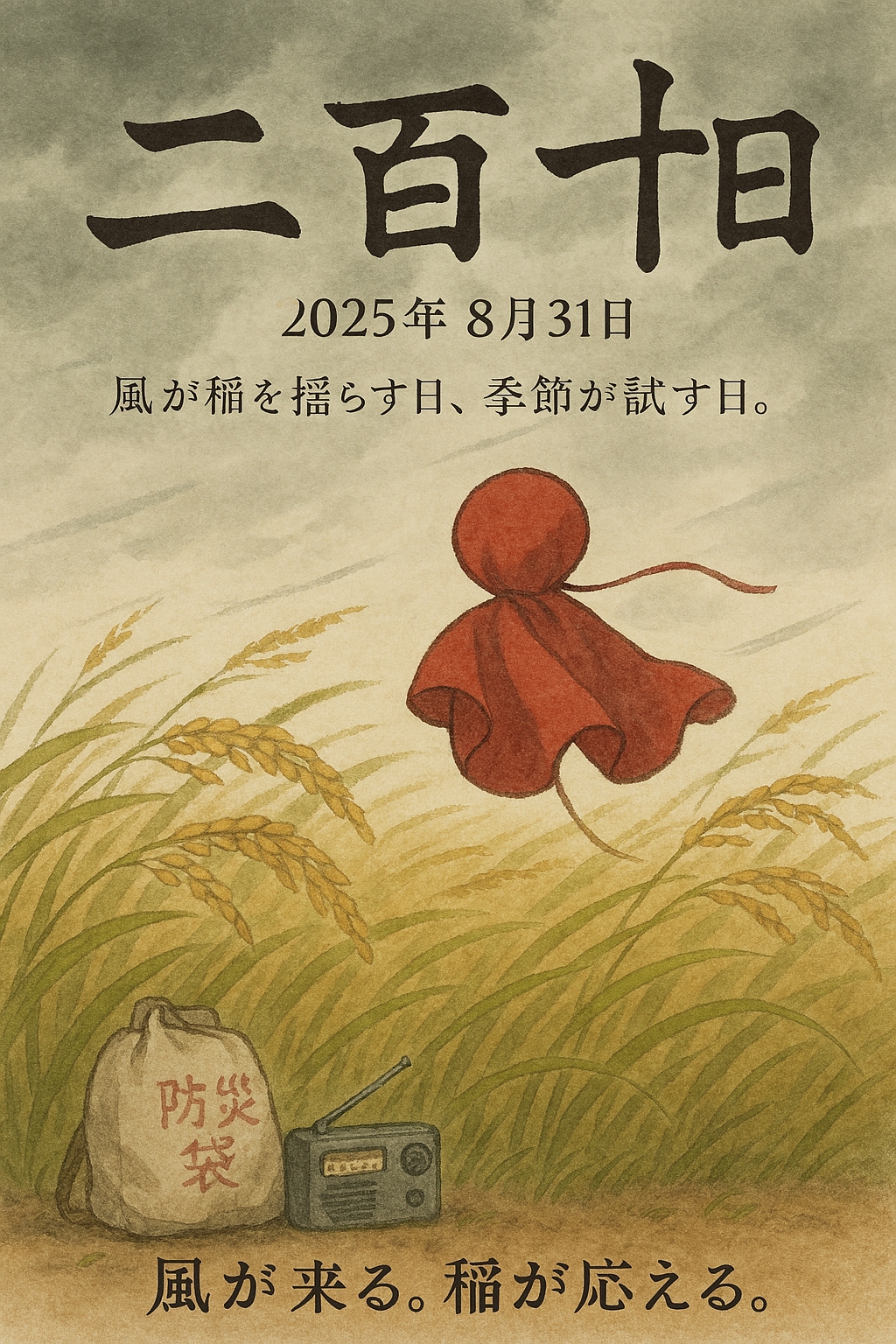

二百十日(にひゃくとおか)は、立春から210日目にあたる雑節で、昔から台風や強風に備える日とされてきました。 同時に、この時期は稲や農作物の実りが最盛期を迎えるため、各地で豊作祈願や風除けの行事が行われ、その中で特別な料理が食べられてきました。

この記事では、二百十日にまつわる“風除け”や“豊作祈願”の料理を、意味や歴史、作り方とともに5000字超で紹介します。

1. 二百十日と食文化の関係

二百十日は農作業の節目であり、家族や地域が集まって食事をする日でもありました。 食べ物には「神様へのお供え」と「人々の力をつける」という二つの役割があります。

2. 風除けを祈る料理

団子(だんご)

各地で作られる団子は、丸い形が「円満」「無事」を意味し、風災を避ける願いを込めます。

- 白団子:米粉を練って丸め、蒸すか茹でる。神前に供えた後、家族で食べる。

- 草団子:ヨモギを練り込み、邪気を祓う力があるとされる。

餅(もち)

餅はハレの日の食べ物として、二百十日にも欠かせません。 特に「風餅」と呼ばれる餅は、餅を大きく平たく伸ばし、風を鎮める象徴として供えられます。

赤飯(せきはん)

小豆の赤色は魔除けの色とされ、台風や病気など災厄から家族を守るために食べられました。

3. 豊作祈願の料理

五穀飯(ごこくめし)

米・麦・粟・豆・黍(または稗)を混ぜて炊いたご飯。五穀豊穣を願う象徴的な料理です。

旬野菜の煮物

二百十日頃は夏野菜と秋野菜が入れ替わる時期。ナス・カボチャ・レンコンなどを煮て、自然の恵みに感謝します。

新米のおにぎり

早生品種の稲を育てる地域では、この時期に初物の新米がとれることもあり、塩むすびや海苔巻きで味わいます。

4. 地域ごとの二百十日料理

静岡県「風鎮団子」

米粉と小豆あんを使った団子を竹串に刺し、神前に供えた後に食べます。

愛知県「二百十日うどん」

長く続く幸せと健康を願い、家族で温かいうどんを囲みます。

石川県「おつくね」

白山比咩神社の「おつくね祭り」で奉納される大きな団子。家庭では小ぶりに作り、煮たり焼いたりして食べます。

5. 家庭で作れる二百十日レシピ

草団子の作り方

- 米粉200gに熱湯を少しずつ加えてこねる

- 刻んだヨモギを加えてさらにこねる

- 丸めて茹で、あんこを添える

五穀飯の炊き方

- 米2合に麦・小豆・粟・黍を混ぜる

- 水加減は少し多めにし、塩をひとつまみ

- 炊き上がったら10分蒸らす

6. 現代風アレンジ

二百十日の伝統料理も、現代風にアレンジして楽しめます。

- 団子にかぼちゃやサツマイモを練り込む

- 五穀飯でオニギリバーガー

- 赤飯を小さなカップに入れてお弁当風

7. まとめ

二百十日に食べる料理は、風を鎮める祈りと豊作を願う気持ちを込めたものです。 現代の食卓でも、こうした意味を大切にしながら旬の食材を楽しむことで、自然とのつながりを感じられるでしょう。

コメント