tekowaです。

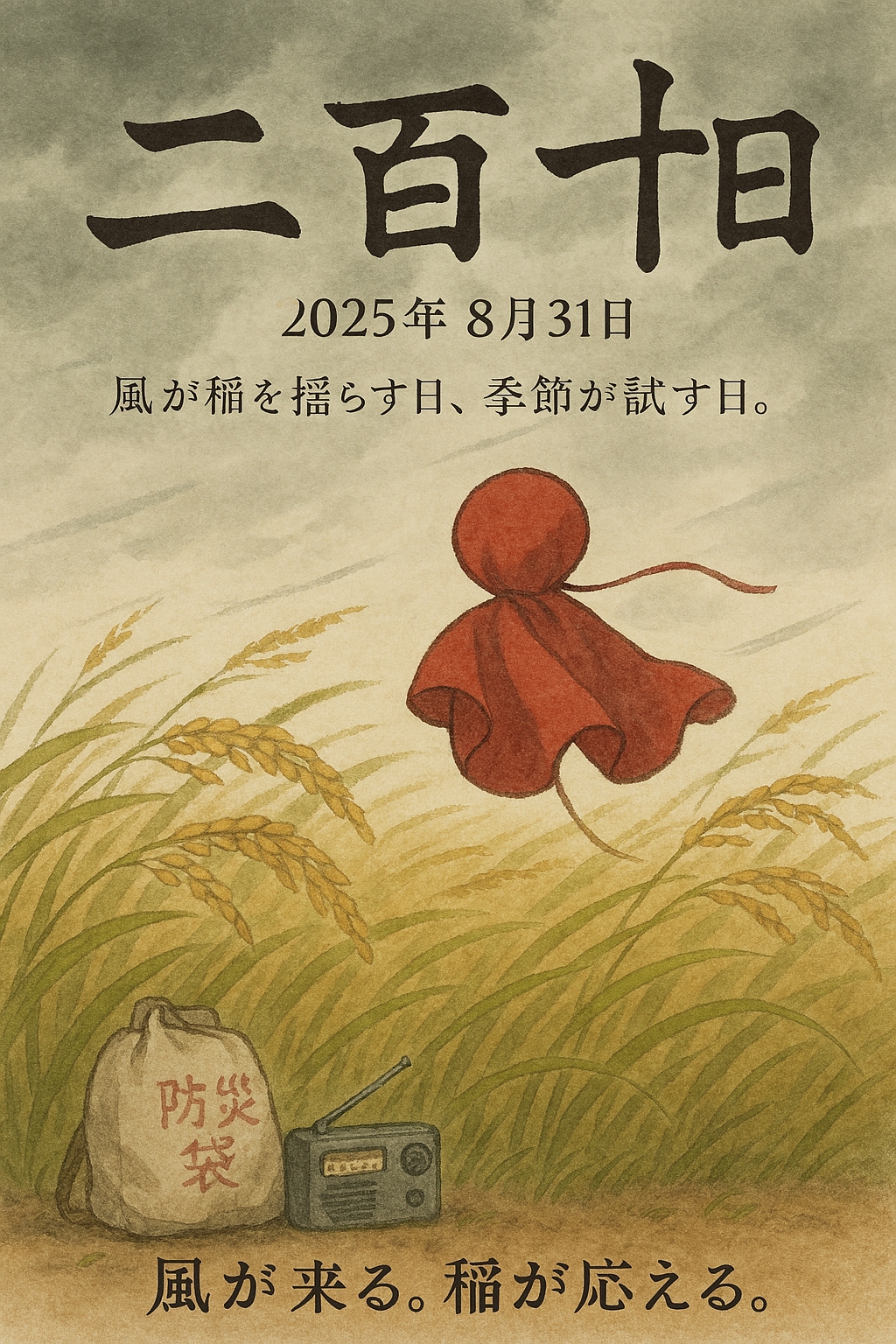

二百十日(にひゃくとおか)は、立春から210日目にあたり、台風が接近しやすい時期とされてきました。 現代では天気予報や防災技術で事前対策が可能ですが、昔の人々は科学的予測ができなかった時代に、まじないや風習で台風や暴風から家や田畑を守ろうとしてきました。

この記事では、全国に残る台風除けのまじない、風習、暮らしの知恵を5000字超で詳しく紹介します。

1. 風を鎮める神事と祈り

日本各地には、二百十日前後に「風鎮祭(ふうちんさい)」や「風祭(かぜまつり)」と呼ばれる神事があります。 これらは風の神や天候の神に祈りを捧げ、稲や作物を守るためのものでした。

- 静岡県三嶋大社の風鎮祭──風を鎮める御札を授与

- 長野県諏訪大社の風祭──湖と山の神に台風除けを祈る

- 鹿児島県南九州市の風止め祈願──サトウキビ畑を守る神事

これらの神事では、祝詞の中で「穏やかな風」「実りを守る風」といった言葉を繰り返し、強風を遠ざけるよう願います。

2. 家や集落を守るまじない

農村部では、台風の季節が近づくと家や集落に風除けのまじないを施しました。

藁蛇(わらへび)

藁で蛇の形を作り、家の入り口や田の畔に吊るす風習があります。蛇は水神の化身とされ、風雨を鎮める力があると信じられました。

御幣(ごへい)や紙垂(しで)

榊に紙垂を付けた御幣を家の四隅に立て、結界を作る。これにより悪い風が侵入しないとされました。

風鎮石(ふうちんいし)

屋根や庭の四隅に重い石を置く風習。単なる物理的な押さえだけでなく、「風を鎮める重し」という象徴的意味が込められていました。

3. 農作物を守る知恵

田畑を直接守るための工夫も、まじないと生活の知恵が融合したものでした。

風除け垣(かぜよけがき)

竹や葦で編んだ垣を田の風上に設置。物理的に風を弱めると同時に、設置時に祈祷を行う地域もありました。

注連縄(しめなわ)

畦道に注連縄を張り巡らせ、田の神の領域を守る結界としました。

稲の結束

稲の根元を麻紐で軽く結び、風で倒れにくくする。作業の前に必ず一礼してから行い、「稲魂(いなだま)を鎮める」意味を持たせました。

4. 生活の中の台風除けまじない

農作業だけでなく、日常生活にも台風除けのまじないが取り入れられていました。

針や刃物を隠す

台風の前日、家中の針や刃物を布に包んで隠す地域がありました。刃物が風を切って呼び込むと信じられていたためです。

井戸や水瓶の蓋

水の神を怒らせないよう、台風前に井戸や水瓶に蓋をする風習がありました。

塩まき

家や庭、畑に塩を撒き、穢れを祓って風を鎮める。これは神事にも通じる清めの行為です。

5. 歌・ことわざに残る台風除け

口承文芸にも台風除けの祈りや知恵が刻まれています。

- 「二百十日、風に気をつけ、稲を守れ」──農作業の合言葉

- 「風は神からの試し」──風害を受けても負けない心を持つ教え

6. 現代への受け継ぎ方

現代の暮らしでは、これらのまじないは防災訓練や気象情報と組み合わせて行われることがあります。

- 台風シーズンに神社で御札を受ける

- 農業体験イベントで藁蛇や注連縄を作る

- 地域祭りで風鎮祈願の舞や歌を披露

まとめ

二百十日を中心に行われてきた台風除けのまじないや風習は、自然と共に生きるための知恵でした。 科学が発達した現代でも、これらの文化は「備え」と「祈り」を両立させる大切な遺産として受け継がれています。

コメント