tekowaです。

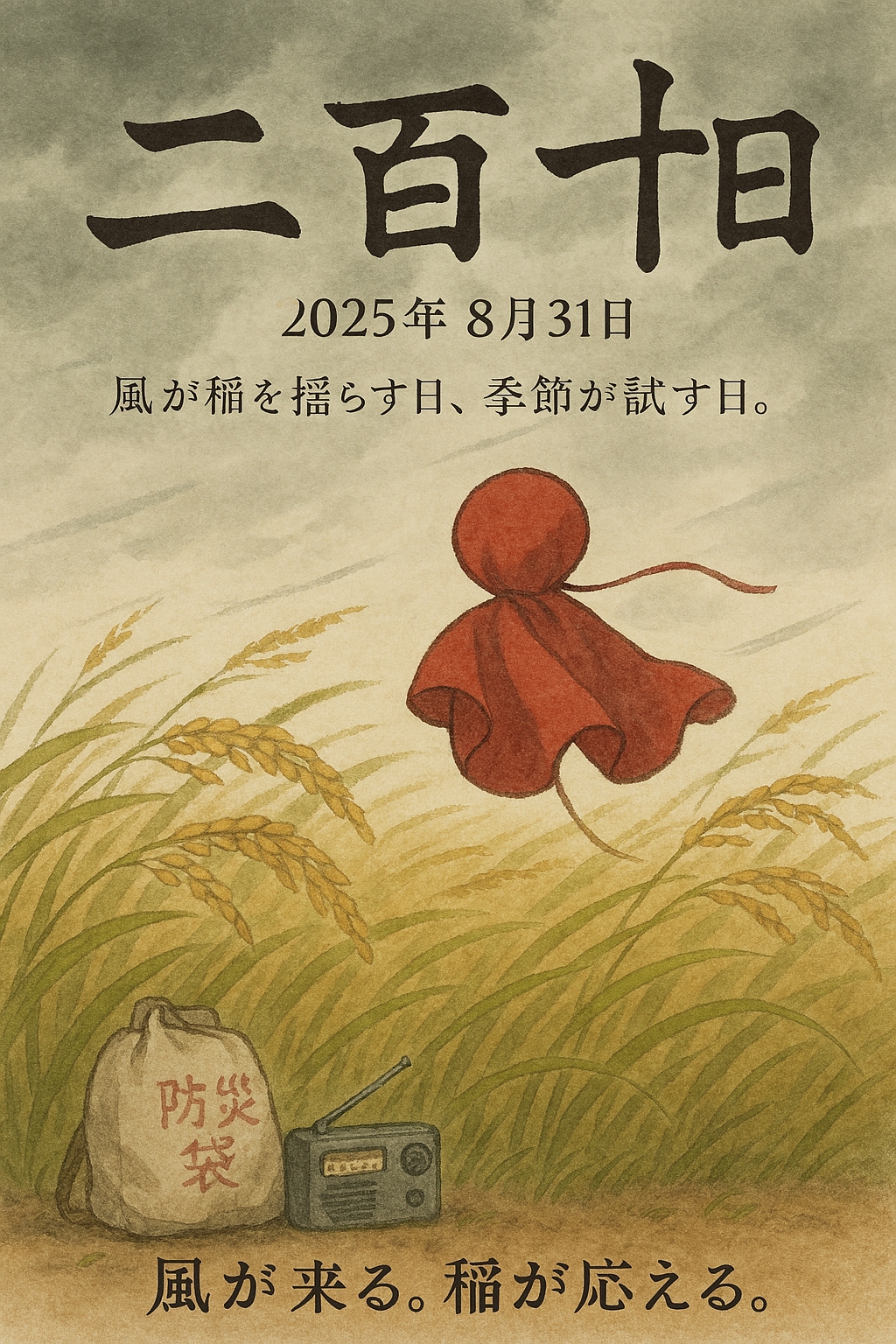

二百十日(にひゃくとおか)は、立春から210日目にあたる雑節で、稲の実りを目前に控えた時期に訪れます。古来より「風の厄日」とされ、台風や強風による被害を避けるため、各地でさまざまな祈りや芸能が行われてきました。なかでも象徴的なのが、奉納相撲と神楽です。これらは単なる娯楽ではなく、地域共同体が自然と向き合い、五穀豊穣と家内安全を願ってきた“実践”の文化。この記事では、二百十日と芸能の結びつきを、歴史・意味・演目・作法まで掘り下げて解説します。

なぜ二百十日に芸能が行われるのか

二百十日前後は、稲の穂が出そろい、開花・登熟(お米が実になるための段階)を迎える大切なタイミングです。ちょうどこの頃、日本列島は台風シーズンに入り、暴風雨による倒伏(稲が倒れること)や塩害・冠水などのリスクが高まります。人々は、「風を鎮める」願いと、「ここまで育った作物を守り、最後まで実らせたい」という切実な祈りを、祭祀と芸能という形に託してきました。芸能は“楽しむため”であると同時に、神仏に捧げ、地域の心を一つにまとめるための共同の儀礼でもあるのです。

奉納相撲(ほうのうずもう)――力と祈りの可視化

相撲は古くから神事と結びついており、土俵は「清浄な場」、取り組みは「神前での力比べ」と位置づけられてきました。二百十日に行われる奉納相撲は、「風や災いに打ち勝つ力を示し、土地の気を鎮める」という象徴的意味を帯びます。地域によっては、子ども相撲・女相撲・氏子同士の対戦・招待力士の土俵入りなど、構成はさまざまです。

奉納相撲の基本構造

- 土俵づくり:氏子や青年団が前日までに土俵を整備。清砂をまいて結界を明確にする。

- 土俵祓い:神職が塩や御神酒で場を清め、四方を祓い清める。

- 四股・塩:四股は大地を踏み鎮める所作。塩は穢れを祓い、清浄を保つ象徴。

- 取り組み:幼児の「泣き相撲」から少年・一般、場合によっては招待力士の奉納取り組みへ。

「泣き相撲」が意味するもの

赤ちゃんや幼児を抱いて行う「泣き相撲」は、「大きな声で泣くほど健やかに育つ」という祈りの儀礼です。土俵という聖域で、命の強さを神前に示す行為でもあり、地域の少子祈願・子どもの健やかな成長祈願と連動します。二百十日は稲の命の節目であると同時に、人の命の節目を祝福する日にもなっているのです。

奉納相撲と“風”の関係

取り組みの所作は「踏み鳴らし=地鎮」「塩=清め」「勝敗=吉兆占い」といった象徴解釈が可能です。強い四股で大地を踏み鎮め、荒ぶる風神を静めるというイメージが、農耕儀礼としての相撲と響き合います。勝敗そのものより、「安全に行事が滞りなく済むこと」が吉兆とされ、観客の拍手・掛け声もまた祈りの一部です。

神楽(かぐら)――音と舞で風を鎮める芸能

神楽は、神に奉じる舞と音楽の総称。二百十日に奉納される神楽は、鎮風(ちんぷう)・豊作祈願・悪疫退散など、地域の願いをストーリー化して伝えます。演目は神社や地域によって異なりますが、「天岩戸」「五穀の神」「猿田彦」「鬼退治」など、自然の力と対峙し、調和へ導く筋立てが多いのが特徴です。

神楽の要素と象徴

- 囃子:太鼓・笛・鉦のリズムが風や波、稲のそよぎを表現。連続する拍は観客の心拍を整え、共同の祈りへと誘う。

- 舞:ゆるやかな旋回は「風が鎮まる」様、速い足捌きは「荒ぶる気」を追い払う所作として読まれる。

- 面・装束:翁・神・鬼などの面は自然の力の擬人化。五色の布・榊・御幣は五行・五穀の象徴。

演目の例と意味

- 鎮風(ちんぷう)の舞:扇や御幣を用い、場の四隅を鎮める。最後に高々と扇を掲げ、風を“収める”所作で結ぶ。

- 五穀の神迎え:稲・粟・麦・豆・黍(または稗)を表す小道具を掲げ、種まきから実りまでを舞で辿る。

- 鬼退治・悪霊祓い:荒魂(あらみたま)=制御しきれない自然力を“鬼”に見立て、鎮魂し調和へ導く。

二百十日×芸能が果たしてきた三つの役割

- 祈りの媒介:自然のリズムに合わせ、共同体の願いを神前に届ける。

- 共同体の結束:子どもから高齢者まで役割を担い、支え合う。準備・練習・本番までが地域教育。

- 防災文化の継承:「この時期は風害に注意」という知恵を、身体感覚と記憶に刻む。

衣装・道具・音――ディテールで読み解く“風の祈り”

芸能はディテールに意味が宿ります。たとえば相撲の化粧回しや行司の軍配、神楽の扇・御幣・太鼓の連打は、それぞれに場を清め、気を整える符号です。特に二百十日の神楽では、扇を大きく開いてゆっくりと扇ぐ所作が頻出します。これは単なる演出ではなく、「風を適度に、穏やかに」という願いの可視化。荒風を力でねじ伏せるのではなく、調和へ誘うのが日本的な祈りの美学です。

子ども・女性の参加と“育つ芸能”

奉納相撲・神楽ともに、子どもや女性が重要な担い手になる地域が少なくありません。泣き相撲で土俵に立つ乳幼児、巫女舞として神楽に参加する少女たち、太鼓・笛で囃子を支える若者たち――。こうして芸能は世代を超えて受け継がれ、地域の“生きた教科書”として機能します。技術だけでなく、季節の手触りや自然への敬意、他者と呼吸を合わせる感覚が、身体を通して学ばれていくのです。

見どころと観覧の作法(ビジター向け)

- 開始前から楽しむ:支度・楽器合わせ・土俵祓いは見どころ。所作の一つひとつが祈り。

- 写真・動画はルール厳守:神事や子ども参加の場面は撮影制限がある場合も。主催の指示に従うこと。

- 手拍子のタイミング:神楽では終盤の決め所で自然に起こる。地域のリズムに身を委ねるのが吉。

- 喜捨・初穂料:賽銭・お札・御守の授与は行事の継続を支える“参加”。無理のない範囲で。

- 衣服と履物:砂地・芝地対策に歩きやすい靴。夜間は気温差が出るので羽織を。

地域で異なる“相撲と神楽の距離感”

相撲と神楽は同日に連続して行われる地域もあれば、数日ずらして開催する地域もあります。相撲が昼間の賑やかな“力の祈り”、神楽が夕暮れ以降の静謐な“鎮めの祈り”として配置されるケースは珍しくありません。陽の祈り(相撲)と陰の祈り(神楽)のセットは、「荒ぶるものを引き受け、やわらげ、次の季節へ渡す」という二百十日の構図をわかりやすく体感させてくれます。

二百十日から見える“風流”の系譜――田楽・風流踊りとの連続性

二百十日の芸能は、田楽・風流踊りなどの稲作関連芸能とも深くつながっています。大きな傘・造花・御幣・色布を大胆に使う風流系の意匠は、風の可視化と豊穣の増幅を同時に表現します。踊りの円環運動や蛇行は、風の流れ・水の流れ・稲の波を抽象化したもの。二百十日という“風の節目”に、これらの表現が重なるのは自然なことと言えるでしょう。

現代化と継承――“安全と祈り”を両立させる工夫

近年は、台風の大型化・気候変動の影響もあり、屋外行事の安全対策が重視されています。テント・仮設観客席の固定、倒木・飛散防止、熱中症対策、夜間照明の強化など、「安全のための現代技術」と「古来の祈り」が共存するかたちへ。雨天順延や屋内神楽への切り替えなどの判断基準も整備され、「無理をせず、祈りを途切れさせない」運営が広がっています。

地域経済と観光の視点

奉納相撲や神楽は、地域の交流人口を増やす観光資源でもあります。朝市・物産販売・キッチンカーとの連携、地元食材を使った「豊作祈願メニュー」の提供、子ども向けワークショップ(神楽面の色付け体験・土俵しめ縄ミニチュア作り)など、“祈り×学び×食”を組み合わせる取り組みが着実に増えています。行事の本質を損なわず、来訪者にも参加の回路を開くことが、次世代の継承基盤になります。

用語ミニ解説

- 奉納(ほうのう):神仏に芸能や物品を捧げること。演奏・舞・相撲・書画など様々。

- 鎮風(ちんぷう):風を鎮める祈り。風鎮祭や鎮風の舞など。

- 四股(しこ):足を高く上げ大地を踏む所作。地鎮・魔除けの象徴性を持つ。

- 御幣(ごへい):紙垂(しで)を付けた神具。清浄・祓い・豊穣の象徴。

二百十日を“わが家の年中行事”にするヒント

- 家の氏神に参拝:二百十日前後に感謝と無事を祈る。

- 旬の食で祝う:夏野菜と新走りの秋食材で“風鎮献立”を。塩(清め)や餅(ハレの食)を象徴的に添えるのも◎。

- 子どもと芸能を観る:相撲・神楽の“間”や太鼓の連打を感じる体験は一生の記憶になる。

まとめ――力と音の“祈り”が、風をやわらげる

二百十日の奉納相撲と神楽は、自然と人の境界に立つ芸能です。大地を踏み鎮める四股、風を調える扇、太鼓の拍、笛の旋律――それらはすべて、「どうか穏やかに」「どうか実りを守って」という共同体の声を形にしたもの。近代的な予報技術が整った今も、祈ること・集うこと・受け継ぐことの意味は失われていません。2025年の二百十日(8月31日)にも、全国の土俵と舞台で、変わらぬ祈りが響くでしょう。力と音の“祈り”は、今年もきっと、風をやわらげてくれるはずです。

コメント