tekowaです。

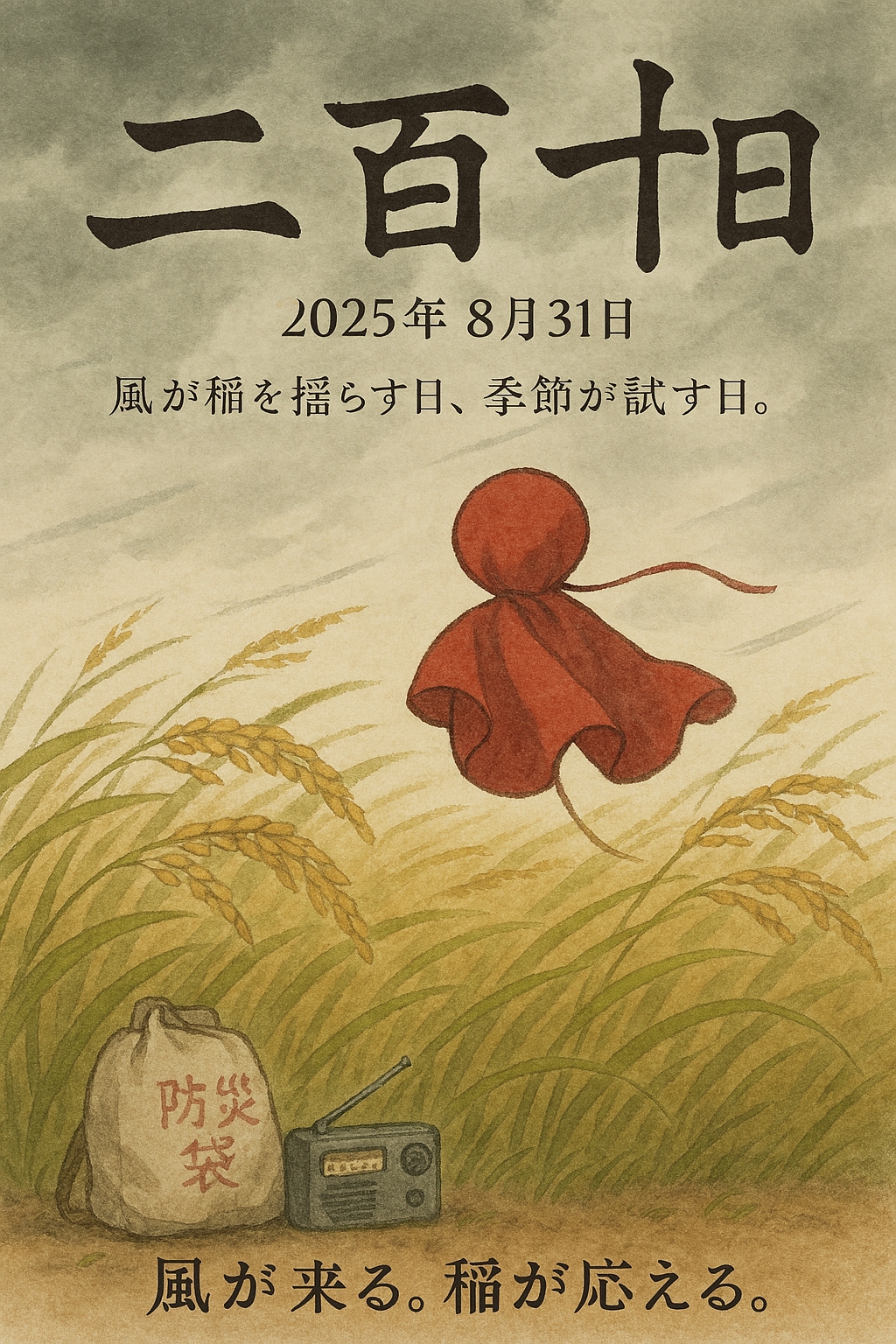

二百十日(にひゃくとおか)は、立春から210日目にあたる雑節で、台風の厄日として知られています。 しかしこの日は、同時に五穀豊穣を祈る節目でもありました。

この記事では、二百十日と農業カレンダーの関係、稲作における重要性、そして日本の食文化とのつながりを解説します。

五穀豊穣とは

五穀豊穣(ごこくほうじょう)とは、稲・麦・粟・豆・黍(または稗)といった主要穀物が豊かに実ることを指します。 古代から日本人の暮らしと命を支えてきた穀物への感謝と祈りは、年中行事や祭礼に深く結びついています。

農業カレンダーにおける二百十日

稲作では、田植えからおよそ3か月後、8月末から9月初めに稲の穂が出揃い、開花や実入りを迎えます。 この時期に台風や強風が襲うと、稲が倒れたり、穂が落ちたりして収穫量が減ってしまいます。

二百十日は、こうしたリスクの高い時期にあたるため、「風害から作物を守る祈りの日」としても位置づけられてきました。

二百十日の祈りと祭り

- 風鎮祭(ふうちんさい):静岡県三嶋大社などで行われる、風を鎮める祭礼

- 二百十日祭:愛知県や北陸地方など、稲作地帯に多い

- 豊作祈願の奉納相撲や神楽:農作業の合間に行われ、地域の結束を深める

五穀と稲作の中心性

日本では五穀の中でも稲が最も重要視され、米は主食であり、神事の供え物でもありました。 稲の収穫はその年の生活を左右するため、農業カレンダー上で二百十日は極めて重要な日とされてきたのです。

現代の二百十日

現代でも、二百十日は地域の農業祭や収穫祈願の行事として残っています。 また、農業に従事しない人にとっても、旬の作物や季節の移り変わりを意識する日として価値があります。

まとめ

二百十日は、台風警戒の日であると同時に、五穀豊穣を祈る節目でもあります。 自然と共生し、作物への感謝を捧げる日本の農業文化を象徴する日と言えるでしょう。

コメント