tekowaです。

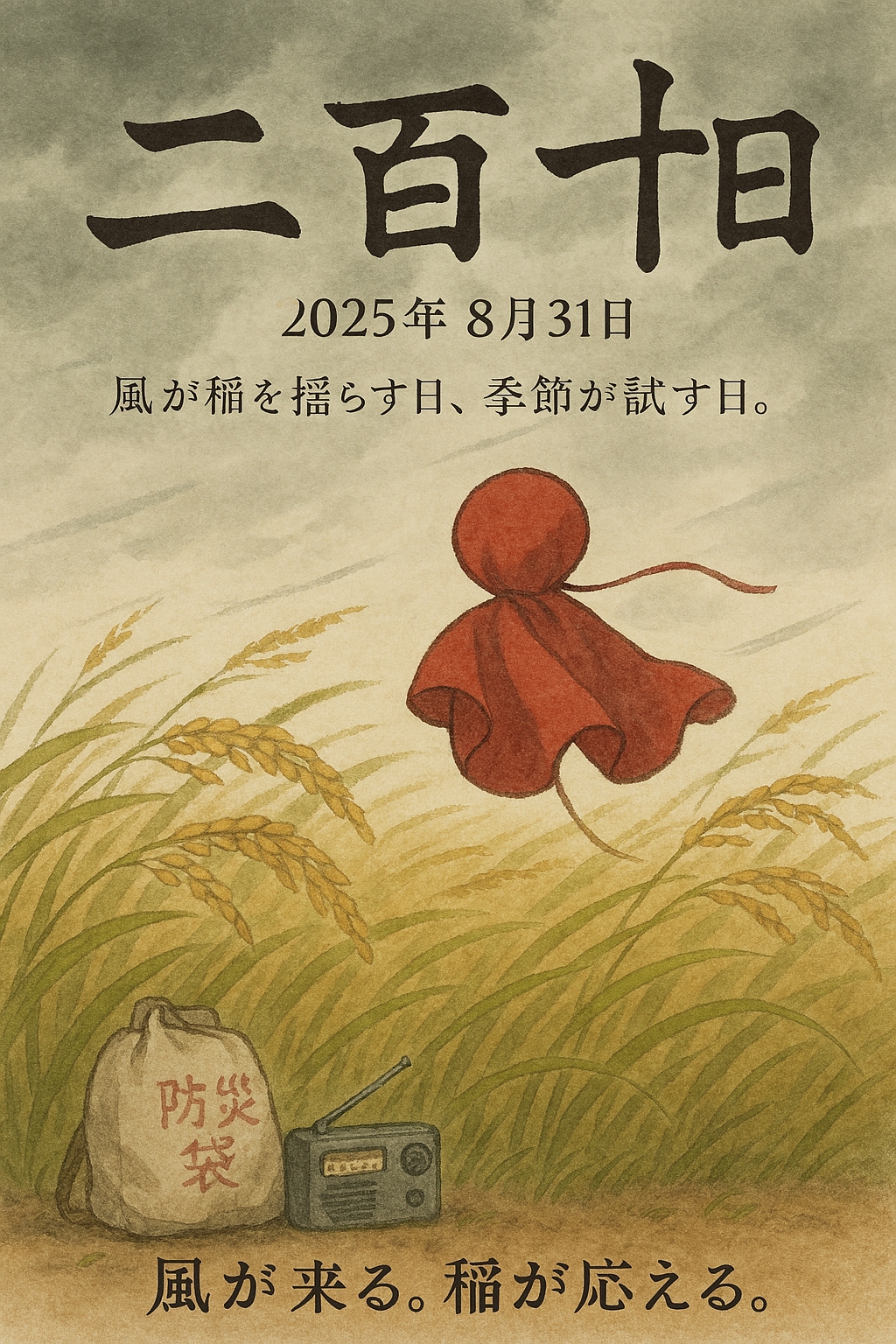

二百十日(にひゃくとおか)は、昔から「台風の厄日」として農家に警戒されてきました。 では、本当に二百十日前後は台風が多いのでしょうか?

この記事では、昔の経験則と現代の気象学を比較しながら、その理由を解き明かします。

二百十日と台風の関係

二百十日は立春から210日目、おおよそ9月1日前後にあたります。 この時期は、日本列島周辺で台風の接近数が年間で最も多い時期です。

昔の経験則

江戸時代や明治時代、気象予報がなかった頃、人々は長年の経験から「この時期は風が荒れる」と覚えていました。 稲の穂が実る時期に暴風雨が来ると収穫が大打撃を受けるため、農家はこの日を厄日として恐れたのです。

現代の統計で見る台風ピーク

気象庁の統計によると、日本への台風接近数は8月後半〜9月前半がピークです。 特に9月1日前後は、過去数十年の平均でも接近数が多く、昔の経験則は科学的にも裏付けられています。

気象学的な理由

- 太平洋高気圧の勢力が弱まり、台風の進路が日本列島に向かいやすくなる

- 海面水温が高く、台風が発達しやすい時期

- 偏西風の位置が南下し、台風を本州付近に引き寄せる

二百十日と二百二十日

二百十日の約10日後にあたる二百二十日も、台風注意日とされています。 これは台風の発生・接近が続くためで、農村では両方をセットで警戒しました。

農作物への影響

稲作においては、台風による倒伏(稲が倒れること)や、塩害・冠水などの被害が深刻です。 このため二百十日は、単なる暦上の節目ではなく、実際の農業リスクの高い時期なのです。

まとめ

二百十日が台風の厄日とされるのは、昔の迷信ではなく、気象学的な根拠があることがわかります。 2025年は8月31日が二百十日にあたり、この前後は台風への備えを万全にしておきましょう。

コメント