tekowaです。

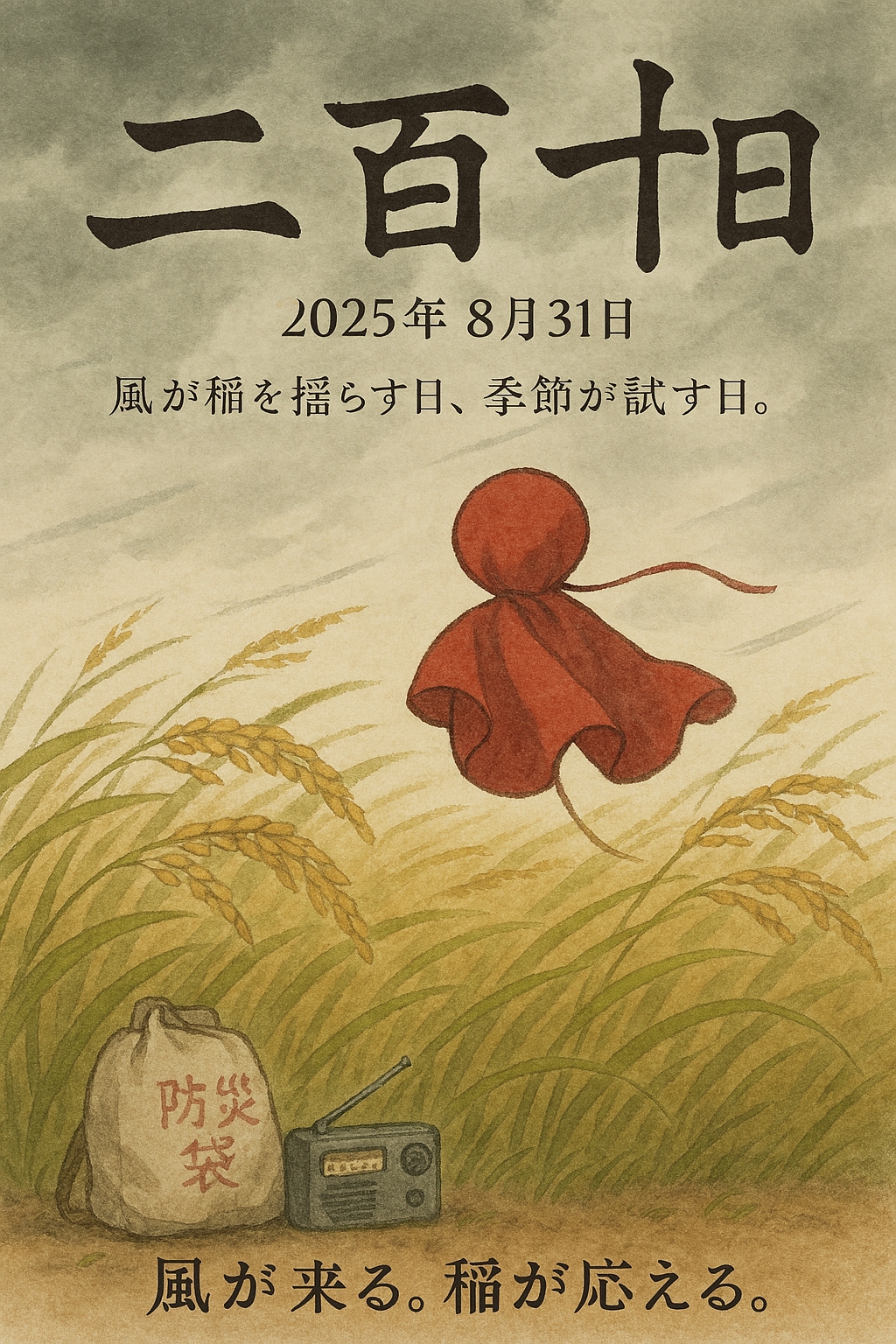

日本の暦には、二十四節気や七十二候のほかに、経験則から生まれた「雑節(ざっせつ)」と呼ばれる日があります。 そのひとつが二百十日(にひゃくとおか)です。

昔から農家にとっては要注意日とされ、「台風の厄日」とも呼ばれてきました。 この記事では、二百十日の意味や由来、2025年の日付、各地の風習まで詳しく解説します。

二百十日とは?

二百十日とは、立春(2月4日ごろ)から数えて210日目にあたる日のことです。 毎年だいたい9月1日ごろになりますが、年によって前後します。

2025年の二百十日は8月31日(日)です。

なぜ重要視されたのか

稲作の時期において、二百十日前後はちょうど稲の開花・実りの時期にあたります。 この時期は台風が日本列島に接近しやすく、暴風雨によって稲が倒れたり、実が落ちたりする被害が多く発生しました。

台風との関係

昔の人は科学的な気象予報を持たなかったため、長年の経験から「二百十日前後は風が強く荒れやすい」と認識してきました。 このため農家にとって二百十日は、収穫直前の作物を守るために警戒する日となったのです。

二百十日の由来

暦に「二百十日」が登場したのは江戸時代とされます。 雑節は農作業の目安や生活の知恵として暦に書き込まれ、八十八夜や二百二十日とともに農家の重要日として知られるようになりました。

関連する雑節

- 八十八夜(立春から88日目)──茶摘みの時期

- 二百十日──台風の厄日

- 二百二十日(立春から220日目)──さらに台風注意期

各地の風習と祭り

二百十日は、台風や暴風を避けるための祈願祭が各地で行われます。

- 静岡県・三嶋大社「風鎮祭」

- 愛知県・知立神社「二百十日祭」

- 石川県白山市「おつくね祭り」──五穀豊穣祈願

現代の二百十日

現在では天気予報が発達し、日付だけで台風を判断することはなくなりましたが、二百十日は「季節の節目」として残り、地域の行事や農業イベントのきっかけになっています。

まとめ

二百十日は、農業の歴史と天候の知恵が詰まった日です。 2025年は8月31日で、ちょうど「野菜の日」と重なります。 実りと自然の恵みに感謝しつつ、台風シーズンへの備えを意識するきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

コメント