tekowaです。

暦(こよみ)という言葉を聞いたとき、「旧暦」「新暦」ってよく耳にしますよね。特に「立秋」のような節目と日付のずれを感じたことがある人も多いはず。

この記事では、旧暦と新暦の違い、立秋とその日付、そしてなぜ季節感と暦がズレるのかを、やさしくわかりやすく解説します。

旧暦と新暦の違いとは?

旧暦は月の満ち欠け(太陰)をもとにした「太陰太陽暦」で、1年が約354日。季節とのズレを調整するため、3年に1度「閏月」を入れる形式でした。これに対し、

新暦は太陽の動きに基づく「太陽暦」で、1年を365日(うるう年は366日)とし、現代で使われているグレゴリオ暦です 0。

旧暦は月の周期を優先し、新暦は季節との一致を優先した設計なので、同じ月日でも季節感が最大で約1カ月ずれることがあります 1。

立秋とは?|新暦でも旧暦でも変わらない暦の仕組み

「立秋」は二十四節気の第13に当たる節目で、太陽が黄経135度に達する日と定義されています。一年を24等分した節気は、新暦・旧暦問わず太陽の位置で決まるため、どちらの暦でも一致します 2。

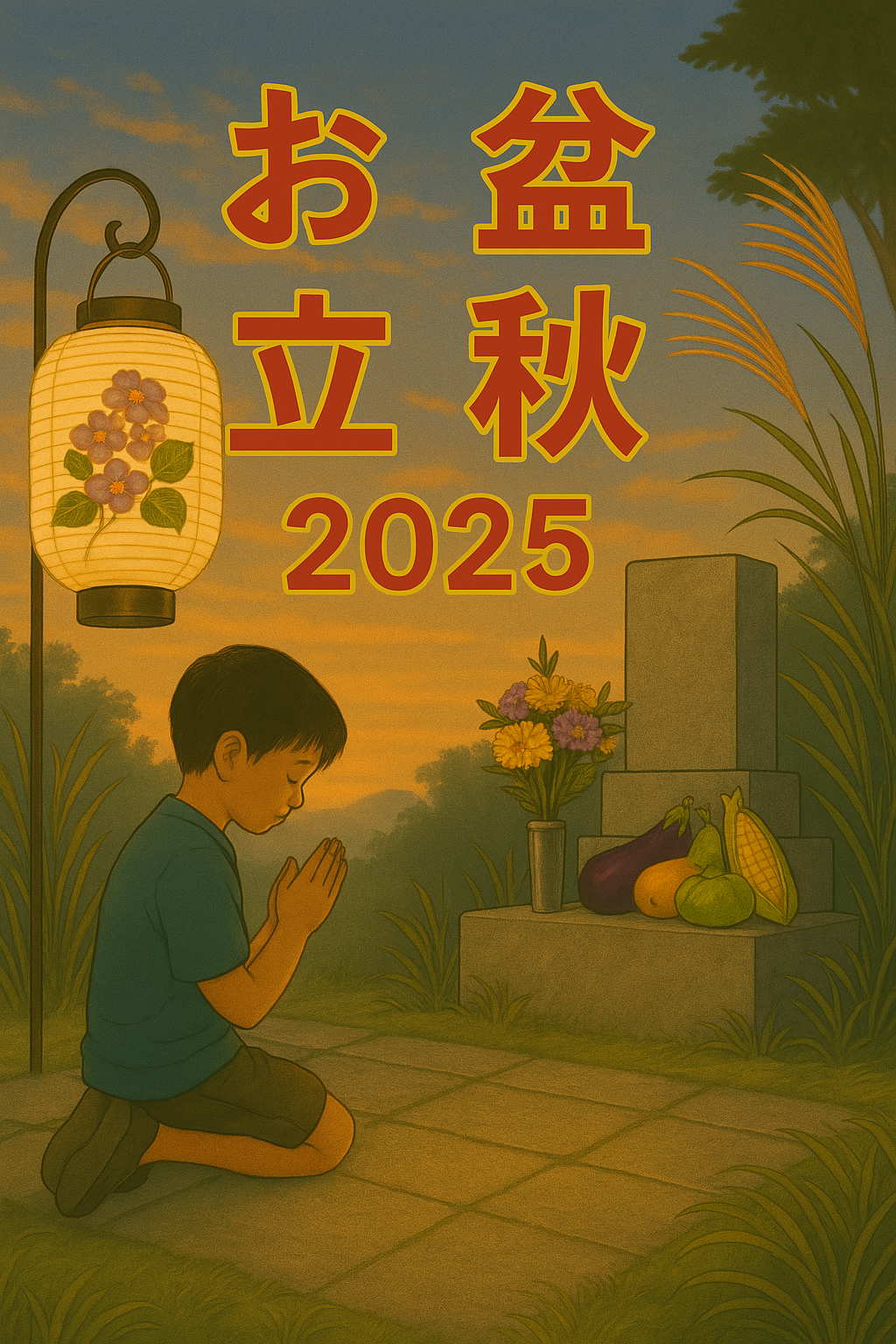

2025年の立秋は8月7日(木)ですが、節気としては一般的に8月7日~22日頃の期間を指すこともあります 3。

なぜ?季節感と日付がズレるのはなぜ?

暦としての立秋は同じでも、体感は海洋性気候の日本特有で、新暦の月日と季節の一致感に乖離が生じます。

- 二十四節気は中国中心の農耕文化(華北地域)で作られたため、日本では季節の進みが半月〜1カ月遅く感じることがあります 4。

- 太陰太陽暦(旧暦)は月日を優先するため、閏月で季節調整する際、行事の日付が季節とズレることもあります(いわゆる月遅れ) 5。

旧暦と新暦での「季節」の違い

旧暦では、

- 旧暦7月〜9月が「秋」

とされていました。一方、新暦では9月〜11月が秋とされ、現代の感覚に近い分類です 6。

そのため、たとえば旧暦7月15日のお盆を新暦7月にそのまま移すと季節感がずれてしまうため、多くの地域で「8月盆=月遅れ」として現代の8月13日〜16日に切り替えられています 7。

自由研究にもおすすめ!調べ方とまとめ方

- 旧暦と新暦の違いを表にまとめる

- 立秋・節気の仕組みを図で整理する

- 気温・風・虫の声の観察記録と節気を重ねて比較

まとめ|暦と季節のズレも知ると面白い文化のヒント

旧暦と新暦は作られた目的が異なるため、日付と季節感がズレるのは自然なことです。しかし、立秋のような節気は太陽の位置で定義されるため、現代でも暦の節目として有効です。

暦に込められた文化的・天文学的視点を知ると、日本の暮らしや行事はさらに味わい深くなります。

実際に調べたり観察したり、自由研究として取り組むことで、命や時間、季節と文化の関係がより豊かに見えてくるはずです。

コメント