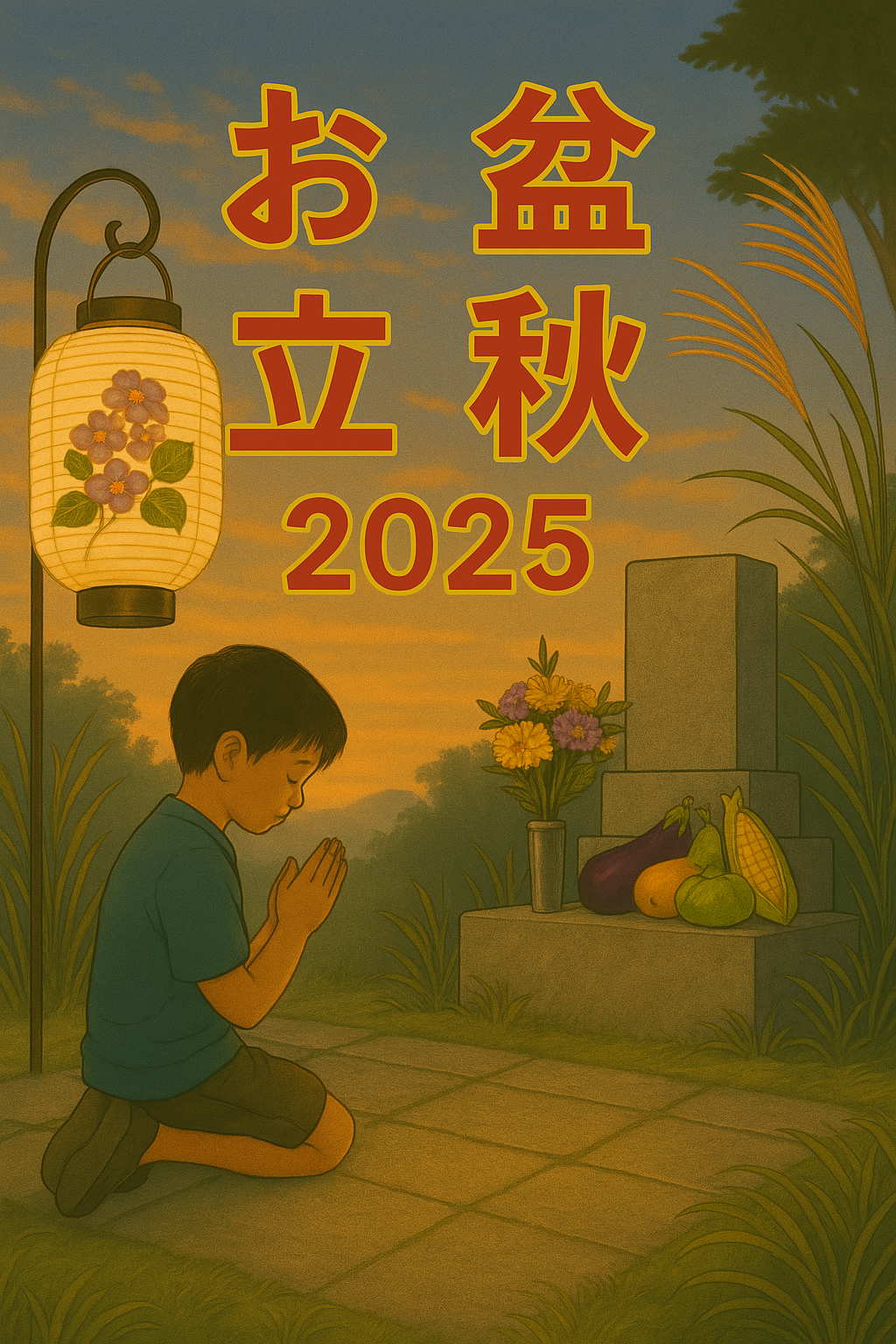

tekowaです。

「今年はお盆に帰省できない……」

仕事の都合、子どもの体調、遠距離、混雑、そして近年では感染症の影響など、さまざまな理由で帰省が難しい状況は誰にでも起こりえます。

でも、お墓参りや仏壇の前に行けない=供養できないというわけではありません。

この記事では、帰省せずにお盆を迎える人のために、現代のライフスタイルに合った「想いを伝える供養の方法」をご紹介します。

お盆は「気持ち」が何より大切

お盆は、仏教における盂蘭盆会の考え方や、日本古来の祖霊信仰に基づいた「ご先祖の霊を迎えて供養する期間」です。

本来は、物理的にお墓へ行ったり、仏壇の前に座ったりすることだけが供養ではなく、ご先祖を思い、感謝する心を持つことが一番大切です。

そのため、帰省できない状況でも、できることを見つけて心を込める工夫がたくさんあります。

1. 自宅でできる供養の方法

① 写真や位牌に向かって手を合わせる

実家に仏壇がある場合でも、自分の家にある故人の写真や簡単な飾りに向かって、静かに手を合わせるだけでも立派な供養です。

家族で一緒に手を合わせながら、「どんな人だったか」「思い出話」などをすることで、子どもにも伝える時間になります。

② 精進料理や好きだった料理を作る

故人が好きだったもの、または精進料理を用意し、「ありがとう」「いただきます」と一言添えて食事をすることで、気持ちを形にできます。

③ お香やろうそくを灯す

仏具がなくても、お香を焚いて香りとともに心を落ち着けることで、ご先祖への祈りの時間をつくることができます。

2. オンライン法要・リモート供養

近年では、オンラインでのお坊さんのお経や法要を依頼できるサービスも増えてきました。

代表的な方法:

- 菩提寺にオンライン読経をお願いする

- Zoom・LINEなどで家族と一緒に供養の時間を持つ

- 法要動画を配信してもらうサービスを活用

距離があっても心をひとつにできる現代ならではの供養方法です。

3. お墓参りの代行サービスを活用

実際にお墓に行けないときは、プロの代行業者に依頼するという選択肢もあります。

内容例:

- お墓の掃除

- 花・線香の供え

- 写真付き報告レポート

お金はかかりますが、「ちゃんとお参りしてもらえた」という安心感を得ることができ、遠方のご家族からも感謝されることがあります。

4. 手紙やメッセージで想いを届ける

ご先祖さまや亡くなった大切な人に、手紙を書くのも素敵な供養の形です。

口に出せなかった感謝、今の自分の姿、家族のこと――静かな時間の中で「書く」という行為を通して心が整い、自然と祈りに変わります。

その手紙は:

- 仏壇の写真立てに挟む

- 供物と一緒に置いておく

- 日記やノートに残してもOK

5. SNSや日記で供養の気持ちを発信

自分の心の整理を兼ねて、ブログやSNS、日記でご先祖への思いを綴る人も増えています。

たとえば:

- 「今日はお盆。おじいちゃんに会えなかったけど、いつも思ってます」

- 「おばあちゃんの好きだった味噌汁を作りました」

他人に読んでもらう必要はなく、自分の中の気持ちを表に出すだけでも、供養になるのです。

6. 子どもと一緒に命のつながりを学ぶ

お盆の時期は、子どもにも命や感謝について伝えるチャンスです。

おすすめの取り組み:

- 家系図を一緒に作る

- 昔の写真を見ながら「これは誰?」と話す

- 「ご先祖さまってなに?」を一緒に考える

「帰省しないから何もできない」ではなく、今いる場所でできる供養がたくさんあります。

7. お盆明けに「遅れて供養」でも大丈夫

お盆当日に供養できなかったとしても、気持ちがあれば、あとからの供養でも十分に意味があります。

・8月中に家族で手を合わせる

・次に帰省したときに改めてお墓参りする

・月命日や年忌に合わせて行う

タイミングにとらわれすぎず、「思い立ったときが供養のとき」と考えると、心も軽くなります。

まとめ|帰省できなくても供養はできる

お盆に帰省できないことに後ろめたさを感じてしまう方も多いかもしれません。でも、供養の本質は「姿勢」や「心」にあります。

遠く離れていても、忙しくても、静かに想いを寄せるだけで、それは立派な祈りです。

今年のお盆は、自分に合った方法でご先祖さまに「ありがとう」を伝えてみませんか?それだけで、きっと心が穏やかになるはずです。

コメント