tekowaです。

戦争が終わると、人々のくらしはすぐに元通り…とはいきませんでした。家や学校はこわれ、食べ物も少なく、たくさんの人が大変な思いをしていました。

今回は、戦争が終わったあとにどんな生活が始まったのかを、やさしく紹介します。

1. 家がなくなった人がたくさんいた

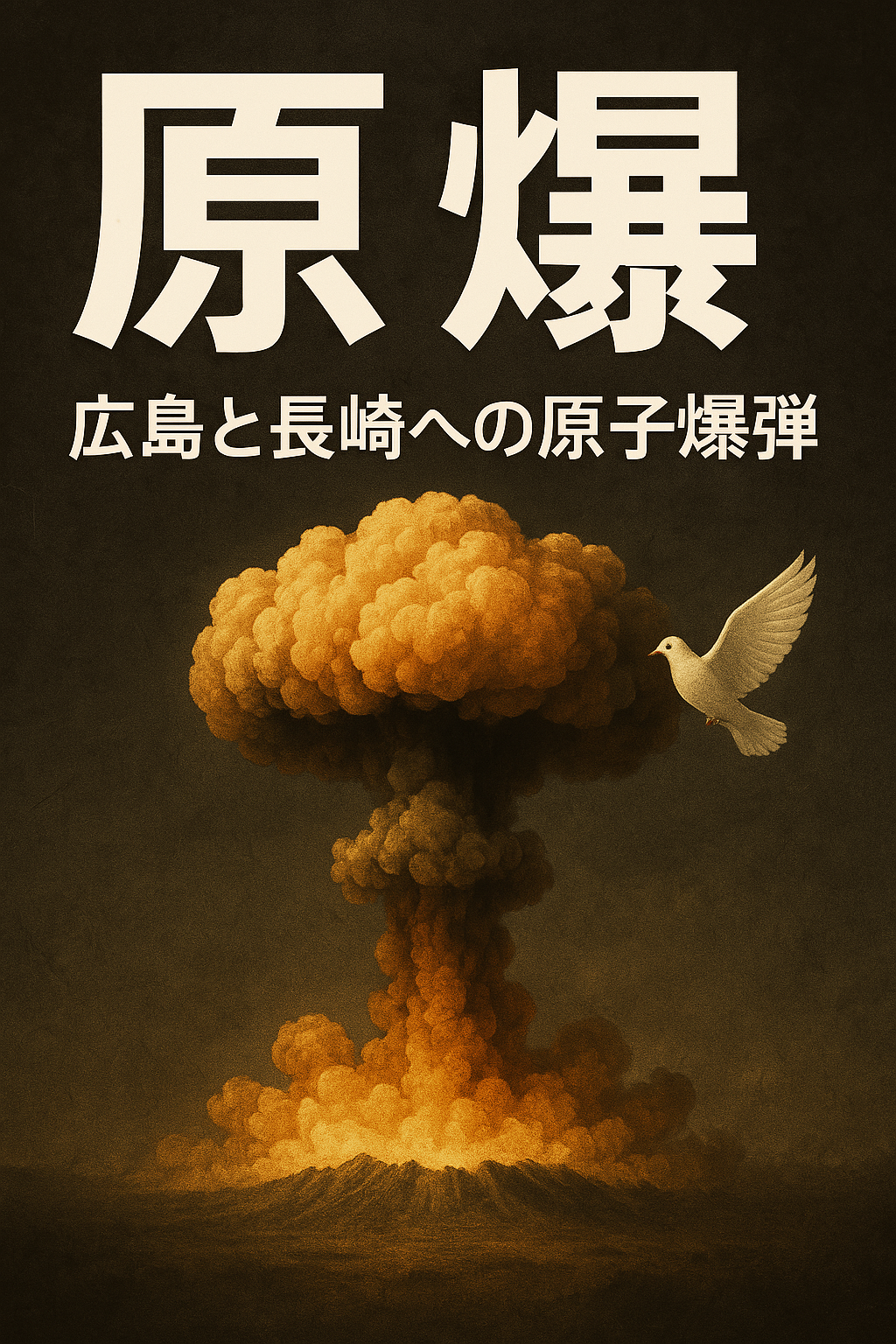

空襲(くうしゅう)や原爆などで、多くの家がこわれたり、火事で燃えてしまったりしました。住む場所を失った人たちは、公園や学校、焼けのこった建物などで生活を始めました。

「バラック」と呼ばれる木の板やトタンで作った小さな仮の家に住む人も多かったそうです。

2. 食べ物が足りなかった

戦争中から続いた「食料不足」は、戦後もしばらく続きました。田んぼや畑もこわれ、食べ物を作ることができなくなっていたのです。

そのため、「配給(はいきゅう)」といって、政府が少しずつ食べ物を分ける仕組みがありました。でも、十分な量ではありませんでした。

3. 学校も再スタート

学校も、爆弾でこわれたり、病院や避難場所として使われたりして、すぐに再開できないところもありました。

それでも子どもたちは、野外や寺など、工夫して勉強を再開しました。「勉強したい」という気持ちはとても強かったのです。

4. 戦後にできた新しいルール

戦争が終わったあと、日本は「平和な国になる」ための新しいルール(憲法)を作りました。それが「日本国憲法(にほんこくけんぽう)」です。

「戦争をしない」「すべての人が平等」という約束が書かれていて、今も使われています。

5. 助けあって生きる時代

戦争でつらい思いをした人たちが、力を合わせてくらしを立て直していきました。家族、友だち、ご近所どうしが支えあい、「みんなでがんばる」時代でした。

そこには、思いやりや感謝の心がたくさんありました。

6. まとめ|つらい中でも前を向いた人たち

戦争が終わったあと、人々は大きな悲しみの中でも、一歩ずつ前に進みました。

今の私たちのくらしは、そうした人たちの努力と希望の上にあるのです。

そのことを知るだけでも、平和を大切にする気持ちが育ちます。

🕊 このシリーズの他の記事も読んでみよう!

→ 最終まとめ記事へつづく(※必要に応じて回遊リンク)

コメント