tekowaです。

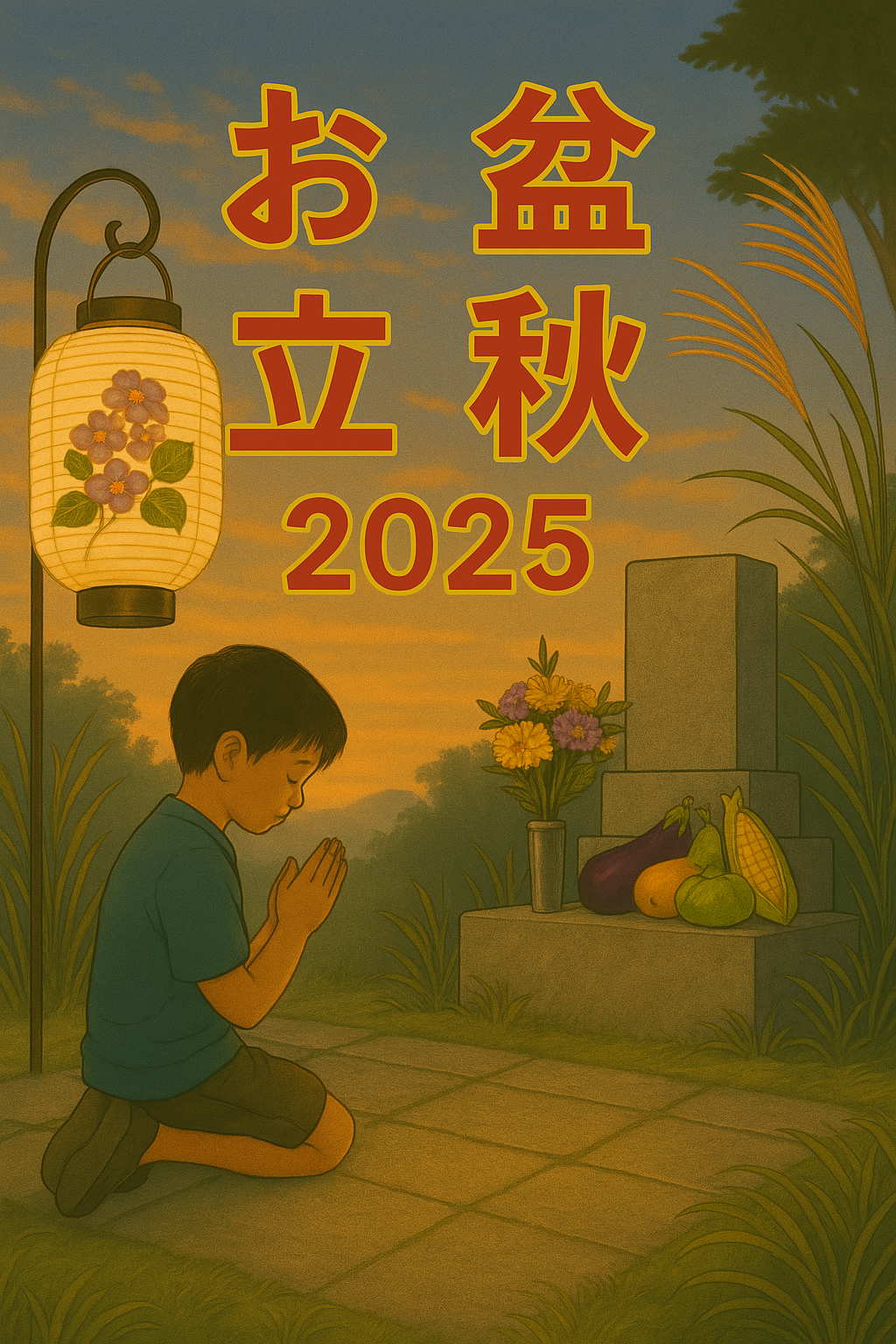

お盆といえば「お墓参り」「帰省」「精霊馬」など、全国共通のイメージがありますが、実はその風習や食べ物は地域によって大きく異なります。

この記事では、東北・関西・九州をはじめとする日本各地のお盆の風習や、地域ならではの食文化、供養の形の違いについて、わかりやすくご紹介します。

なぜ地域差があるの?

お盆のルーツは仏教の盂蘭盆会にありつつも、日本古来の祖霊信仰や農村文化と結びついて発展してきました。そのため、風土・宗教・気候・歴史などの影響を受けて、地域ごとに独自のスタイルが生まれたのです。

地域の生活リズムと連動

たとえば、農作業の繁忙期を避けるためにお盆の時期をずらしたり、交通や物流の発展に合わせて都市部と地方でスタイルが分かれたりと、時代とともに地域差はさらに広がっています。

代表的な地域の風習

① 東北地方|送り盆に灯籠流し

青森や秋田では、精霊を送る際に「灯籠流し」を行う地域が多くあります。川や海に火を灯した灯籠を流し、ご先祖さまの魂を送り出します。

青森県の「ねぶた祭り」も、お盆と関係が深く、死者の霊を供養する行事として始まったといわれています。

② 関東|新暦盆と旧暦盆が混在

東京都心や一部の地域では、7月13日〜16日にお盆を行う「新暦盆」が一般的です。一方、郊外や伝統を守る地域では8月に行う「旧暦盆」も残っています。

都会ではお墓が遠方にあるため、自宅や室内で簡素に行うケースが多く、供物も日持ちするものやお菓子類が中心です。

③ 関西|親戚一同でにぎやかに

関西では、お盆に親戚一同が集まり、盛大に法要や食事会を行う風習があります。墓地の近くに集まってみんなでご飯を食べる家庭も少なくありません。

京都の「五山の送り火(大文字焼き)」は有名で、ご先祖さまの霊を炎の文字とともにあの世へ見送る伝統行事です。

④ 中部地方|盆踊りの盛んな土地

岐阜県の「郡上おどり」、愛知県の「西尾の一色大盆踊り」など、お盆に地域全体で踊り明かす風習が色濃く残っています。

踊りの中には供養の意味が込められており、老若男女が一体となって先祖を偲びます。

⑤ 九州地方|初盆を盛大に行う

九州、とくに長崎では初盆(新盆)を非常に盛大に祝う風習があります。爆竹や打ち上げ花火を使って霊を見送る「精霊流し」は全国的にも有名です。

親戚や近所の人々を招いて食事を振る舞い、白提灯を飾るなど、華やかで人情味あふれるお盆が特徴です。

地域で違う「お盆の食べ物」

お盆には、先祖に感謝を示す「供物(おくもつ)」や、家族が集う「行事食」が並びます。その中身は地域によってさまざまです。

① 精進料理(全国共通)

お盆期間中は、肉や魚を避けた精進料理を食べる家庭も多く、これは全国共通の風習です。

- 炊き合わせ(里芋・にんじん・昆布・高野豆腐など)

- ひじきの煮物

- きゅうりの酢の物

- おはぎ(ぼたもち)

② 山形|だし&漬け物料理

ナス・きゅうり・ミョウガなどを細かく刻んだ「だし」は、山形のお盆の定番。暑い時期に食欲を促す冷たい料理として親しまれています。

③ 福岡|がめ煮(筑前煮)

鶏肉・ごぼう・レンコン・こんにゃくなどを煮込んだ「がめ煮」は、お盆のおもてなし料理として各家庭で作られます。

④ 静岡・愛知|あんこ入り餅・草餅

お供え用のあんこ餅や、草餅、ういろうなど甘い和菓子を供える地域もあります。

⑤ 北海道・東北|ぼたもち&ずんだ餅

甘いぼたもちや、ずんだ(枝豆餡)を使った餅菓子も人気。仏壇への供え物としても使われます。

お盆に「家庭の味」が出る理由

お盆は家族が集まり、子どもから大人まで一緒に食卓を囲む貴重な時間。ご先祖を供養する料理=家庭の伝統の味でもあります。

そのため、地域ごとの味付けや素材選びに個性が表れやすく、「お盆になるとあの煮物の味が恋しくなる」といった思い出が残ります。

まとめ|地域の風習を知ることでお盆がもっと深くなる

お盆の風習や食べ物は、“どこで・誰と・どんな想いで迎えるか”によって姿を変えます。

地域の伝統を知ることは、自分のルーツや文化を見つめ直すことにもつながります。今年のお盆は、地元の風習を大切にしながら、地域の違いを楽しむ視点も加えてみてはいかがでしょうか?

コメント