tekowaです。

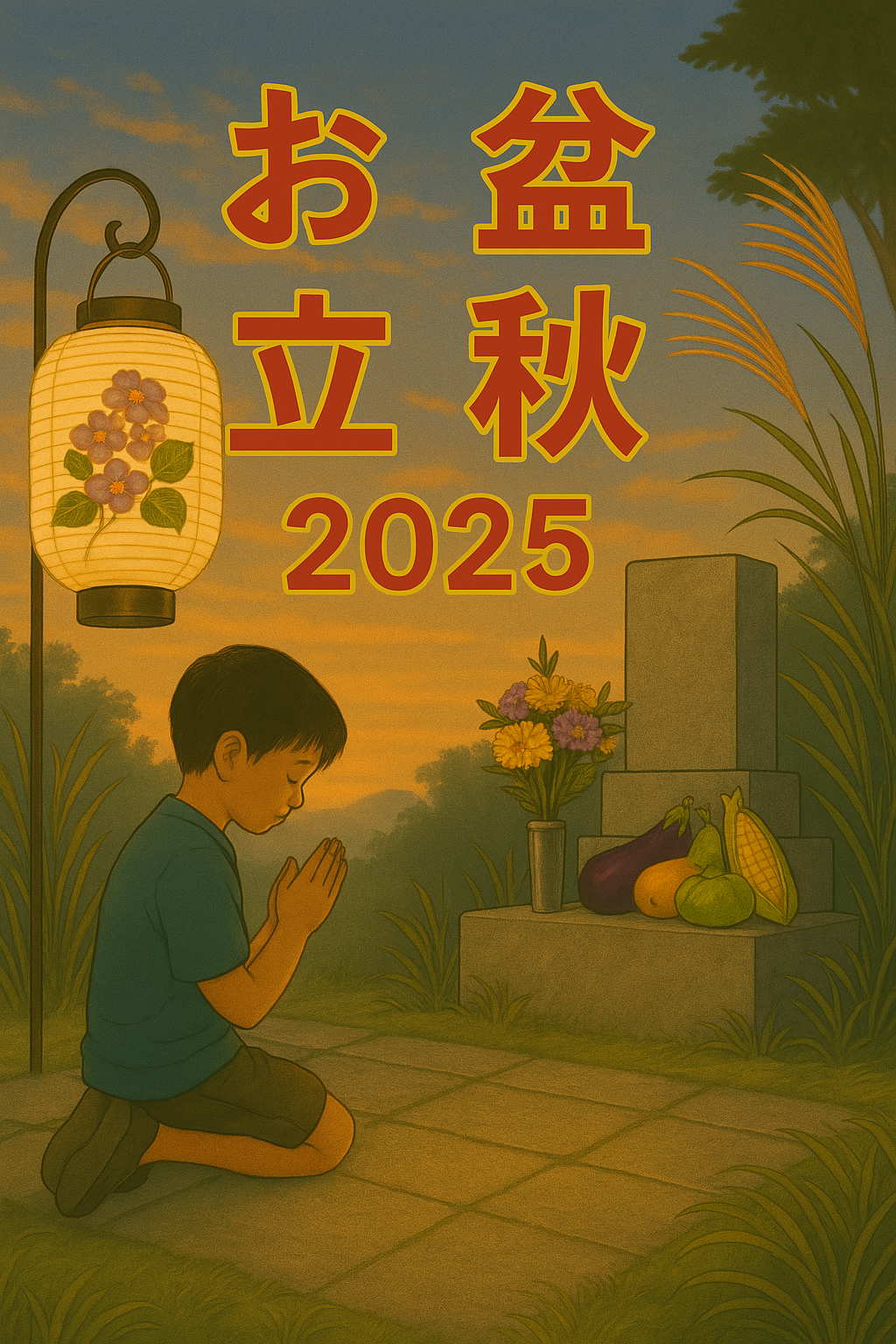

お盆の時期に行われる「迎え火」と「送り火」。日本各地の家庭やお寺、地域の行事でもよく見られるこの風習には、古くからの深い意味が込められています。

しかし、現代では「どうやって火を焚くの?」「意味って何?」「やらなくてもいいの?」と疑問に思う方も少なくありません。

この記事では、迎え火と送り火のやさしい意味から具体的なやり方、地域ごとの違いや現代的な代替方法まで、しっかり丁寧にまとめて解説します。

迎え火・送り火とは?

迎え火:お盆の始まり(8月13日頃)に、ご先祖さまの霊が迷わず家に戻ってこられるよう、火を灯して「道しるべ」とする行為。

送り火:お盆の終わり(8月16日頃)に、滞在した霊を再びあの世へと見送るため、火を焚いて「お別れの道しるべ」とする行為。

つまり、迎え火は「ようこそお帰りなさい」、送り火は「また会う日まで」の気持ちを形にした、日本ならではの優しい行事です。

なぜ“火”なのか?意味と信仰

火には古くから浄化・導き・神聖さの意味が込められてきました。ご先祖の霊が迷わずに家に帰ってこられるよう、火を焚いてその道を照らすのです。

また、火は「生と死」の境界を結ぶ象徴とされ、「一時的に霊がこの世に戻る」お盆において、欠かせない役割を果たします。

仏教的な意味

仏教では、火は供養と浄化の象徴とされ、煩悩を焼き払う意味もあります。火を焚くことで、霊を敬い、送り迎えする心を表現するのです。

祖霊信仰との結びつき

日本古来の祖霊信仰では、「霊は山や海、空から帰ってくる」とされ、その帰り道を灯す手段として火が選ばれたとされています。

迎え火のやり方|準備と手順

準備するもの:

- 焙烙(ほうろく)…素焼きの皿(なければ耐熱皿で代用可)

- オガラ(麻の茎)…火を焚く材料(ホームセンターやお寺で入手可能)

- マッチやライター

- 線香・お供え物(任意)

手順:

- 8月13日の夕方〜日没前に実施

- 玄関先または門前など、霊が入りやすい場所に設置

- 焙烙の上にオガラを並べ、火をつける

- 家族で手を合わせ、霊を迎える気持ちを込める

※集合住宅などで火が使えない場合は、LEDライトやろうそく型のランプで代用する家庭も増えています。

送り火のやり方|タイミングと気持ち

実施する日:

8月16日の夕方〜夜。お盆が終わる頃、霊を見送る意味で火を焚きます。

手順:

- 迎え火と同じ場所・手順で実施

- 霊に「ありがとう」「また来年お待ちしてます」と感謝の気持ちを込めて火を灯す

- 地域によっては送り団子や果物を一緒に供える

注意点:

火を扱うため、火災防止と近隣への配慮が必要です。近年は、焙烙ではなく紙の迎え火セットなども販売され、安全性を重視した選択肢も増えています。

地域によって違う迎え火・送り火

全国的に広く行われている風習ですが、地域ごとにやり方やタイミングが異なる場合があります。

- 京都「五山の送り火」:有名な「大文字焼き」も送り火の一種

- 長野県の「灯籠流し」:霊を川や湖に見送る形で火を流す

- 東北地方では旧暦に実施:8月下旬に行う地域も

地域の伝統行事に参加するのも、お盆を深く知るよいきっかけになります。

迎え火・送り火はしなきゃいけないの?

迎え火・送り火はあくまで信仰と感謝の表現であり、決して「やらなきゃいけない」義務ではありません。

現代では住宅事情や家族構成の変化により、火を焚かずに心の中で迎える・見送るという形も尊重されるようになってきました。

たとえば:

- 窓を開けて「おかえりなさい」「いってらっしゃい」と声をかける

- お線香やろうそくに火を灯す

- LEDキャンドルや紙の迎え火を使う

大切なのは「ご先祖を想う気持ち」であり、方法はそれぞれの家庭に合った形で大丈夫です。

子どもと一緒に迎え火・送り火を体験する

迎え火や送り火は、日本ならではの命や感謝を学ぶ行事です。小さな子どもでも、安全に配慮しながら一緒に体験することができます。

親子でできる工夫:

- 火の取り扱いについて説明する

- LEDライトで代用して一緒に手を合わせる

- 「なんで火を灯すの?」という質問にしっかり答えてあげる

これらを通して、命のつながり・感謝・祈りの心を自然に伝えていくことができます。

まとめ|火に込める“想い”を大切に

迎え火・送り火は、お盆の大切な節目を示す行為です。ただの火ではなく、そこにはご先祖を思い、迎え、送り出す優しい気持ちが込められています。

たとえ実際に火を焚かなくても、「ようこそ」「また来年」という声をかけるだけで、心は届きます。

火を通じて、命のつながりや感謝の気持ちを表現する──それが、お盆の“灯”の本当の意味なのです。

コメント