tekowaです。

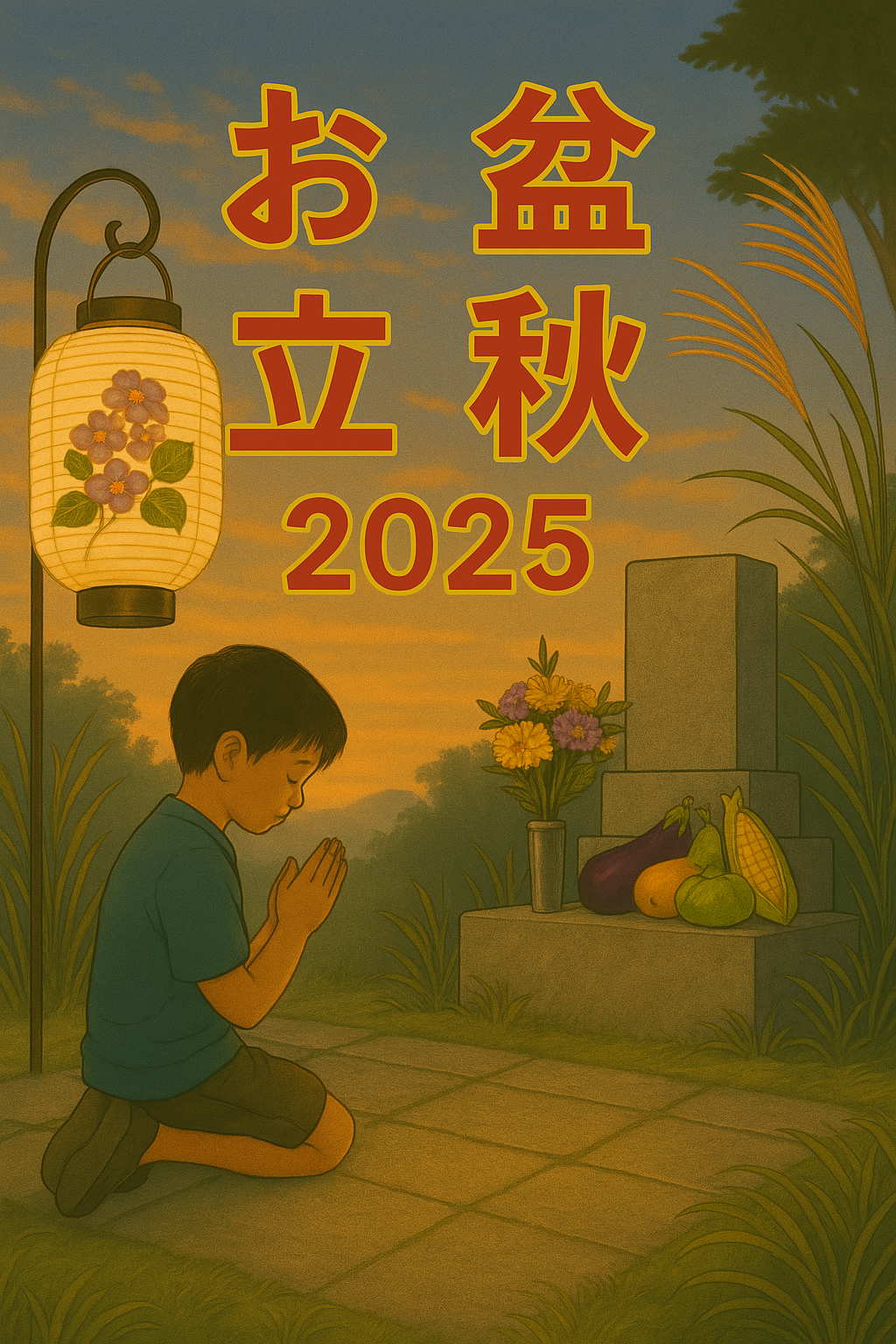

日本の夏の風物詩ともいえる「お盆」。その中心にある行事が「盂蘭盆会(うらぼんえ)」です。耳にすることはあっても、「結局それって何?」「仏教とどう関係あるの?」という疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。

この記事では、お盆のルーツとも言える盂蘭盆会について、仏教の教えや祖霊信仰、そして日本文化との関わりをわかりやすく解説します。

盂蘭盆会(うらぼんえ)とは?

「盂蘭盆会」は、インドから伝わった仏教行事のひとつで、ご先祖様や亡き人々の霊を供養する法要のことを指します。もともとはサンスクリット語の「ウランバナ(Ullambana)」を語源とし、「逆さづりの苦しみを救う」という意味を持っています。

この“逆さづり”は、比喩的に「極限の苦しみ」を表しており、後述するように、餓鬼道に落ちた目連尊者の母を救うという話に由来します。

盂蘭盆会の由来|目連尊者と母を救う物語

盂蘭盆会の起源として語られるのが、釈迦の弟子である「目連尊者(もくれんそんじゃ)」の逸話です。

目連と母の物語

目連は、神通力に優れた弟子のひとり。あるとき亡くなった母親の行方を知るため、霊的な力で死後の世界を見通します。すると、母親は「餓鬼道(がきどう)」という飢えと渇きに苦しむ世界に落ちていました。

目連は母を助けようと食べ物を届けますが、それは火となって燃えてしまい、届きません。どうすればよいのかを釈迦に尋ねたところ、「7月15日(陰暦)に修行を終えた僧侶たちに供養を行い、その功徳を母に振り向けなさい」と教えられます。

目連はその教えに従い、僧侶たちに食事を施し供養した結果、母は無事に餓鬼道から救われたとされています。この出来事が、盂蘭盆会、そして現代の「お盆」へとつながるのです。

「盂蘭盆経」とは?

この物語は仏教の経典「盂蘭盆経(うらぼんきょう)」に記されています。仏典の中でも非常に短く、庶民にも親しまれやすい内容となっています。

経典の中では、「七月十五日は僧伽(さんが)に施しを行い、その功徳を亡き者に振り向けよ」とされています。これが仏教的なお盆の本質──「供養によって霊を救う」という考え方の土台です。

盂蘭盆会と日本のお盆の関係

盂蘭盆会が日本に伝わったのは、仏教が伝来した6世紀頃とされています。当初は上流階級や寺院で行われていましたが、時代とともに庶民の間にも広がっていきました。

そして、日本古来の祖霊信仰(先祖の霊を敬い祀る文化)と結びついたことで、現代のような「お盆」行事へと発展していきます。

祖霊信仰との融合

日本には、古くからお正月や季節の節目に「ご先祖さまが家に戻ってくる」と考える祖霊信仰がありました。そこに盂蘭盆会の「霊を供養する」思想が加わったことで、お盆は「先祖の霊を迎え、供養し、送り出す」一連の行事となったのです。

仏教の宗派による違い

盂蘭盆会は、浄土宗・曹洞宗・真言宗・日蓮宗などさまざまな宗派で行われています。宗派によって供養の仕方や法要の形式は異なりますが、共通して「供養の功徳を亡き者に振り向ける」という基本は変わりません。

盂蘭盆会で行われる儀式や風習

現在でも、多くの寺院で「盂蘭盆会の法要」が営まれています。一般の家庭では、次のような風習が根づいています。

- 迎え火・送り火:霊が迷わず戻ってこられるよう、火を灯す

- 精霊棚(しょうりょうだな):仏壇や供え物を並べた祭壇

- お墓参り:ご先祖の眠るお墓を清掃し、線香と花を供える

- 読経や回向(えこう):僧侶による供養の読経

これらすべてが、仏教的な教えと日本人の死生観を融合させた「盂蘭盆会」の要素といえます。

なぜ「供養」が大切なのか?

盂蘭盆会の教えでは、生きている人が善い行い(布施や供養)をすることで、その功徳が亡き人に届くとされます。これを「回向(えこう)」と呼びます。

つまり、お盆の行動──線香をあげる、供え物をする、墓参りをする──それ自体が、すべて「回向」の一部となり、ご先祖を救うための力になるという考え方です。

供養は“感謝”の表れ

また、盂蘭盆会は「救済」だけでなく、「感謝の気持ちを表す機会」でもあります。自分という存在が今あるのは、無数のご先祖の命が連なってきた結果──そのつながりに思いを馳せ、手を合わせる。それが仏教における供養の精神です。

現代における盂蘭盆会の意義

都市化や核家族化が進む現代では、お盆の行事が簡略化される傾向もあります。しかし、「祈る時間」「手を合わせる時間」を持つことの意味は、むしろ現代にこそ求められているのかもしれません。

盂蘭盆会は、「死者を供養する」という宗教行為であると同時に、「自分がどこから来たのか」「命のバトンをどう受け取るのか」を見つめ直すきっかけでもあるのです。

子どもに伝える盂蘭盆会

家庭でお盆を迎えるとき、「これは昔の話」ではなく、「ご先祖さまがいるから、今の私たちがいる」と伝えることが、次世代への一番の教育になるのではないでしょうか。

まとめ|盂蘭盆会は“つながり”を思い出す行事

盂蘭盆会は、単なる年中行事ではありません。仏教の教えから生まれ、日本人の死生観や祖霊信仰と融合し、今の「お盆」という文化になりました。

忙しい日々の中でこそ、「手を合わせる」「感謝する」「命を思う」時間が必要なのかもしれません。盂蘭盆会という行事は、時代を超えて私たちに“つながり”の大切さを教えてくれています。

コメント