tekowaです。

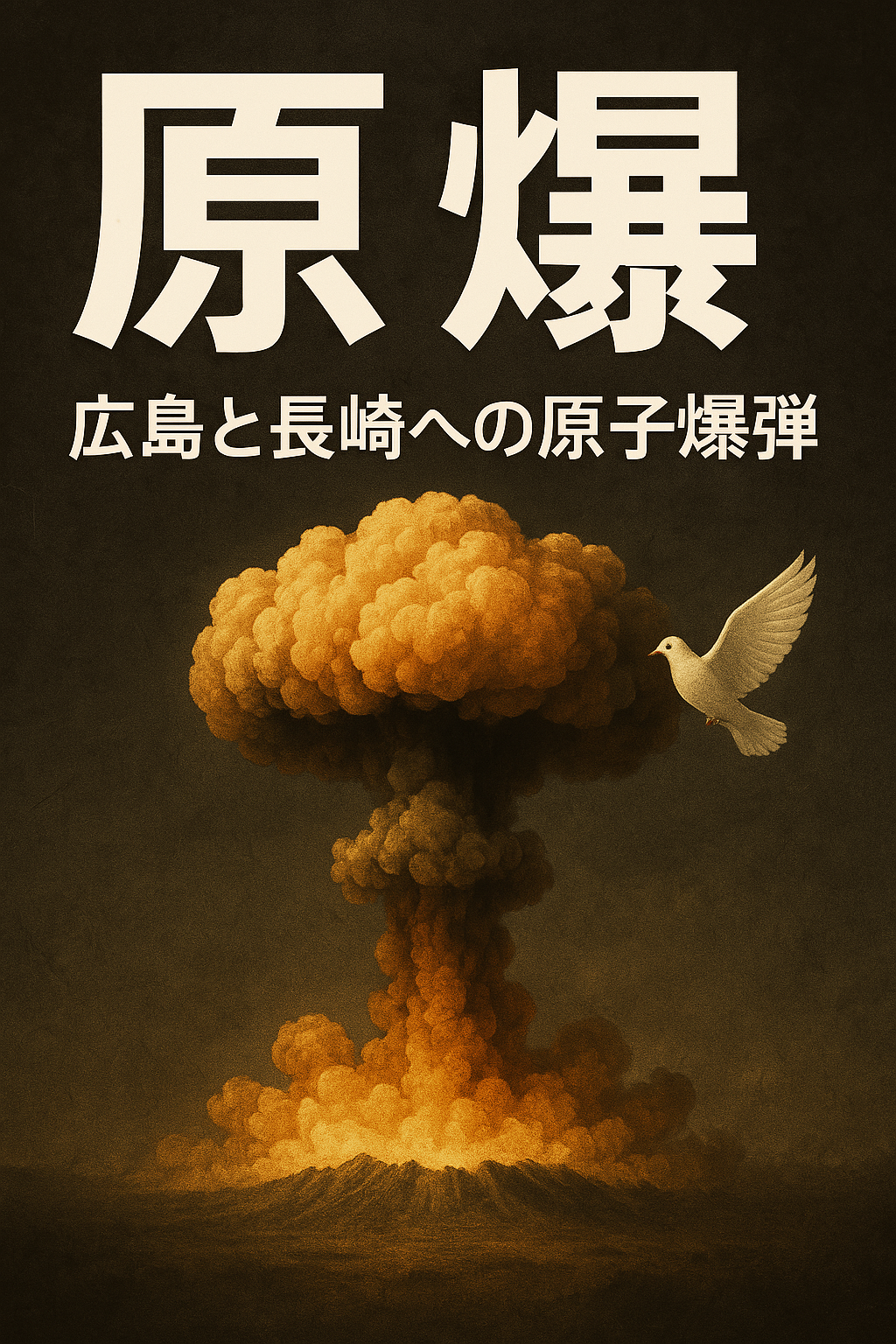

ニュースや平和の話でよく出てくる「被爆者(ひばくしゃ)」という言葉。これは、原爆(げんばく)の爆発にあって、けがや病気になった人たちのことです。今回は、被爆者とはどんな人たちなのか、そしてなぜ「語りつぐ」ことが大切なのかを、子どもにもわかりやすく解説します。

1. 被爆者ってなに?

「被爆(ひばく)」とは、原子爆弾によってうけた大きな影響のことをいいます。たとえば:

- 爆風(ばくふう)で体を打った

- 熱線(ねっせん)でやけどをした

- 放射線(ほうしゃせん)を体にあびた

このような体験をした人を「被爆者」と呼びます。広島・長崎で原爆が落とされたとき、現地にいた人や近くにいた人たちが多くふくまれます。

2. 原爆が体にあたえる影響

原爆はとても大きな力をもっていて、体への影響もすさまじいものでした。

- 高熱によるやけど

- ガラス片などでのきり傷

- 目や耳のけが

- そして、「白血病」などの病気(=放射線の影響)

当時、けがをしていなくても、あとから病気になった人もたくさんいます。

3. 心の傷(トラウマ)も残った

原爆のあと、家族を失ったり、大切な人を助けられなかったりした悲しみは、ずっと心に残りました。

また、体にやけどの跡が残ってしまい、まわりの人に見られるのがこわかったという話もあります。

4. 差別や苦しみもあった

当時は「原爆にあった人は病気になるから結婚できない」「うつるかもしれない」といった、まちがった考えで差別されたこともありました。

でも実際には、原爆はうつるものではありません。

5. 被爆者の声を聞くことの大切さ

今では、被爆者の多くが高齢になっています。その中で、「自分の体験を伝えよう」と語ってくれる人がいます。

それは、「同じことを二度とくり返さないで」という願いがあるからです。

6. どこでその声を聞けるの?

広島や長崎には、平和資料館(しりょうかん)があり、体験談や写真、日記などが展示されています。また、「語り部(かたりべ)」とよばれる人たちが、学校や集まりで話をしてくれることもあります。

最近では動画や本、絵本でも知ることができます。

7. 伝えることの意味

「もう戦争をしたくない」「平和でいてほしい」。被爆者の思いは、その言葉の中にこめられています。

わたしたちは、その声に耳をかたむけ、未来へとつないでいく役目があります。

8. まとめ|知ることから始まる平和への一歩

被爆者の体験は、つらくて悲しいものです。でも、それを知ることで「平和の大切さ」を学ぶことができます。

知らなければ、同じことをくり返してしまうかもしれません。だからこそ、「知ること」「伝えること」が、わたしたちにできることなのです。

🕊 このシリーズの他の記事も読んでみよう!

→ 第11弾「玉音放送ってなに?天皇が話したあの日」へつづく

コメント