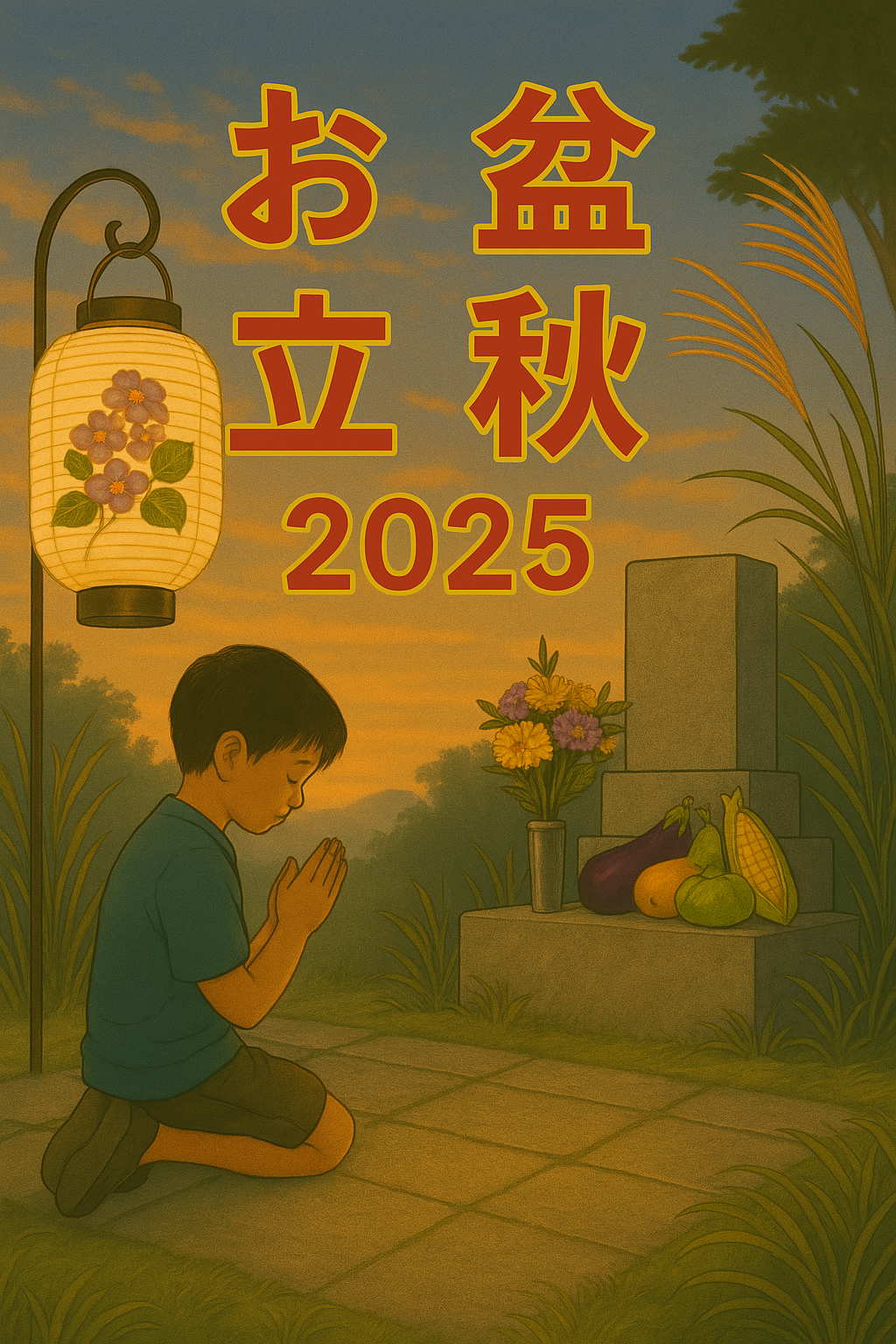

tekowaです。

「まだ真夏なのに、もう“秋”?」「暦の上では秋って、どういうこと?」――そんな疑問を毎年のように感じている方、多いのではないでしょうか。

実は「立秋(りっしゅう)」という言葉には、日本の伝統的な暦と自然観、そして天文学的な意味がぎっしり詰まっています。

この記事では、なぜ8月上旬に「秋の始まり」がやってくるのかを、わかりやすく・やさしく・ちょっと深く解説していきます。

立秋とは?|二十四節気のひとつ

立秋は、太陽の動きをもとにした「二十四節気(にじゅうしせっき)」のひとつ。日本や中国などで古くから使われてきた季節の区分法で、1年を24の節目に分けたものです。

「立秋」はその13番目にあたり、夏の終わりと秋の始まりを告げる日とされています。毎年、8月7日ごろに訪れ、その年によって1日前後することがあります。

「立春」「立夏」「立冬」と並ぶ“季節の始まり”を示す日であり、つまり“立”=はじまりを意味するんですね。

どうして8月に「秋の始まり」なの?

多くの人が、「8月って暑さのピークなのに、秋?」と疑問に思うのも無理はありません。では、なぜ8月上旬が「秋の始まり」とされているのでしょうか? その答えは、暦と太陽の動きにあります。

① 太陽の黄経135度が「立秋」

立秋の日付は、天文学的に太陽が黄経135度に到達する日と定められています。これは地球の公転軌道上での太陽の位置に基づいたもの。

つまり、季節を天体の動きから正確に区切るための指標であり、私たちが体感する気温や湿度とは別物なのです。

② 旧暦では「秋=7月・8月・9月」

旧暦(太陰太陽暦)では、秋は7月〜9月。そのため、7月の半ば=現在の8月上旬が「秋の入り」とされていました。

いわば、自然の気配を先取りするような感覚。「まだ夏だけど、少しだけ秋の気配も混じってくる時期だよ」という、日本らしい季節感覚の表れでもあるのです。

体感とのズレはなぜ起きる?

「暦の上では秋」という言葉が毎年のようにバズる理由の一つは、体感とのズレにあります。ではなぜ、こんなにも“実際の季節”と“暦”にズレが生じるのでしょうか?

① 地球の自転・公転によるズレ

暦の季節区分は、太陽の動き(黄道)に基づいています。一方で、実際の気温や湿度は、海や大気が熱をため込む“タイムラグ”によって遅れて変化します。

たとえば、夏至は6月下旬ですが、最も暑いのは7月下旬〜8月上旬。これは地表や海がじわじわ温まるために、約1ヶ月のズレが生じているからなんです。

② 都市化やヒートアイランド現象の影響

現代ではアスファルトや建物が熱を溜め込みやすく、夜になっても気温が下がりにくい都市部では、体感的な“秋”の訪れがより遅くなっています。

立秋を境に変わること一覧

暦の上で秋になる立秋。実は、いくつかの“区切り”がこの日を境に変わります。

- 暑中見舞い → 残暑見舞い:立秋を過ぎたら「残暑見舞い」に切り替えるのがマナー

- 気象情報の用語:「残暑」「初秋」など、予報での言い回しが変化

- 俳句の季語:秋の季語(虫の声・秋風・初秋など)が使われ始める

このように、立秋は「季節の切り替え点」として、言葉や習慣に明確な影響を与える重要な節目です。

実は感じてる?立秋の“秋の気配”

「8月なのに秋なんて、全然納得できない!」と思いがちですが、実はよーく感じてみると、立秋の頃には“秋の気配”がほんのり漂い始めているんです。

① 朝夕の風がほんの少しだけ涼しくなる

猛暑日が続く日中でも、朝方や夕方には風にひんやり感が混じってくることがあります。これが、季節の移ろいのサインです。

② 虫の声が聞こえてくる

立秋を過ぎたあたりから、鈴虫・コオロギなどの秋の虫が鳴き始める地域も出てきます。虫たちは気温や日照時間の変化を敏感に察知し、「秋ですよ〜」と鳴き声で教えてくれているのです。

③ 空の色や雲の形が変化する

夏の積乱雲に代わって、うろこ雲やすじ雲が出てくると、それは空からの秋のサイン。空気中の湿度や風の流れが変化し始めている証拠です。

立秋をどう楽しむ?|季節の“はざま”を味わう

立秋は、「暑さのピークの中に、秋の気配を探す」おもしろい時期。ちょっと目線を変えると、日本ならではの情緒に気づけるタイミングでもあります。

① そうめんや水ようかんを“秋の先取り”で楽しむ

立秋の頃には、冷たいものだけでなく、「ほのかに秋を感じる味わい」を意識した献立も人気です。たとえば:

- 枝豆と栗の炊き込みご飯(夏と秋のミックス)

- 梨のコンポートやいちじくのスイーツ

- 冷やし茶碗蒸しや出汁ジュレの副菜

「秋が楽しみになる」ようなメニューで、暑い中にも心がスッと整うのを感じられるかもしれません。

② 「秋の手紙」や残暑見舞いを書く

立秋以降は「残暑見舞い」のタイミング。暑さの中にも「秋の気配」を交えて、相手を気遣う文面がよろこばれます。

③ 子どもと一緒に季節の移ろいを探してみる

夏と秋の境目は、自由研究や絵日記のテーマにもぴったりです。虫の声や雲の形など、小さな“季節の変化”を親子で見つけてみましょう。

まとめ|立秋は“季節を先取りする”日本ならではの知恵

立秋は、太陽の動きに合わせて「秋の始まり」を告げる、大切な節目の日。たとえ暑さのピークであっても、自然の中には少しずつ“秋の気配”が潜んでいます。

暦と体感のズレに戸惑うこともあるかもしれませんが、それこそが日本人の繊細な季節感。夏と秋のあいだの「ゆらぎの時間」を、心と五感で楽しんでみてくださいね。

コメント