tekowaです。

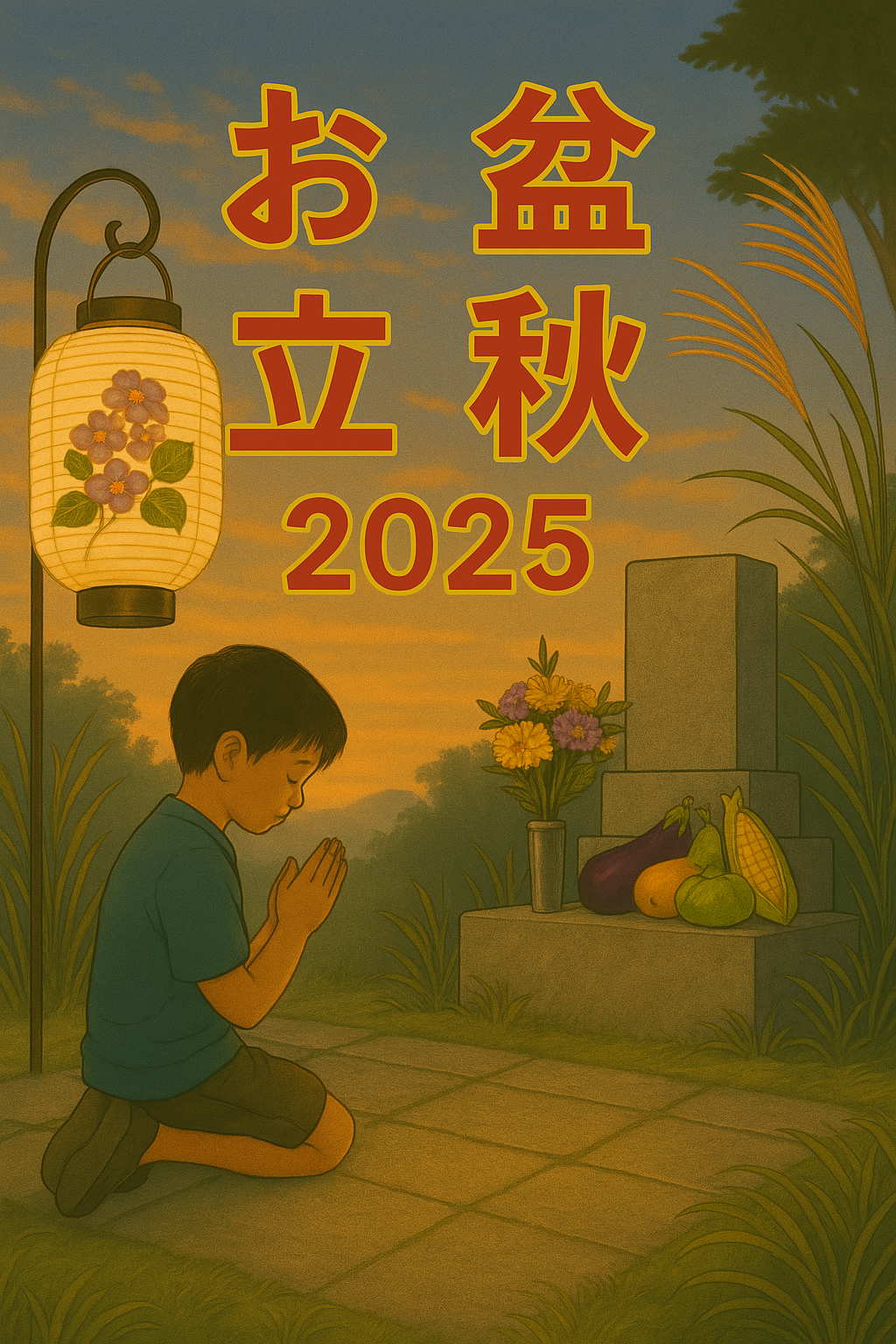

「お盆」と聞くと、帰省やお墓参り、夏休みの風景を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。しかし、その背景にある意味や由来をしっかり説明できる人は意外と少ないかもしれません。

この記事では、日本の夏の風物詩であり、古くからの伝統行事でもある「お盆」について、できるだけわかりやすく、子どもにも説明できるような形で解説します。

お盆ってなに?

お盆は、正式には「盂蘭盆会(うらぼんえ)」と呼ばれる仏教行事の一つで、先祖の霊を供養するための期間を指します。日本では一般的に、8月13日から16日までの4日間が「お盆期間」とされ、この間に帰省したり、お墓参りをしたり、先祖を迎え供養する風習が根づいています。

この期間は「ご先祖さまの霊がこの世に戻ってくる」とされており、その霊を迎え、もてなし、再びあの世へ送り返すという一連の儀式が「お盆行事」として各地で行われます。

お盆の由来|盂蘭盆経の説話とは?

お盆の由来は、仏教の経典「盂蘭盆経(うらぼんきょう)」にさかのぼります。そこには、釈迦の弟子である「目連(もくれん/モッガラーナ)」という僧侶の母親が、死後に「餓鬼道(がきどう)」という苦しい世界に落ちてしまったというエピソードが登場します。

目連は母親を救おうと、霊的な力で餓鬼道をのぞき、母が飢えに苦しんでいる姿を目撃します。食べ物を届けようとしますが、母の手に触れた瞬間、それは火となって燃え上がってしまいます。

どうしても母を救いたい目連は、釈迦に相談します。すると釈迦は、「僧侶たちが修行を終える7月15日に供物をささげて供養しなさい」と助言しました。目連はそのとおりに僧侶たちへ食事や布施を施し、結果として母は無事に餓鬼道から救われました。

この物語が「盂蘭盆会」の起源とされ、現代のお盆の風習にも影響を与えているのです。

なぜ「うらぼん」と呼ばれるの?

「盂蘭盆(うらぼん)」という言葉は、古代インドのサンスクリット語「ウランバナ(ullambana)」に由来し、「逆さづりの苦しみ」という意味があるとされています。

つまり、お盆は「苦しんでいる霊を救済する」ための仏教行事として始まったのです。現代ではそれが転じて「先祖の霊を供養する時期」となりました。

お盆の行事|代表的な風習

お盆の期間には、さまざまな行事や風習があります。代表的なものを以下に紹介します。

1. 迎え火・送り火

お盆の始まりに「迎え火(むかえび)」を焚いて先祖の霊を迎え、終わりには「送り火(おくりび)」を焚いてあの世に帰ってもらう、という習慣です。火を灯すことで、霊が迷わず家に戻ってこられるようにという願いが込められています。

2. 精霊馬(しょうりょううま)

ナスとキュウリに割り箸や爪楊枝を刺して作る「精霊馬」も有名です。キュウリの馬は「早く帰ってきてね」、ナスの牛は「ゆっくり帰ってね」という意味があると言われています。

3. お墓参り

お盆の時期に先祖の墓を訪れ、掃除をして花や線香を供えるのが一般的です。家族そろってお参りをすることが、亡き人への敬意や感謝の気持ちを伝える大切な時間とされています。

4. 盆踊り

地域によっては、盆踊りが盛大に行われます。これは、先祖の霊を慰め、共に踊って過ごすという意味合いがあります。

お盆は仏教だけの行事なの?

お盆は仏教由来の行事ですが、日本では神道や民間信仰とも融合し、独自の形に発展しました。たとえば、「先祖の霊を迎える」という考え方は仏教よりも前からあったとされ、古代日本の祖霊信仰とも結びついています。

そのため、特定の宗派に限らず、多くの家庭でお盆の風習が受け継がれているのです。

地域差も?お盆の日付は全国共通じゃない!

多くの地域では8月13日~16日がお盆ですが、関東の一部や静岡県、東北地方などでは「7月盆(新暦盆)」として7月に行うところもあります。

これは、旧暦と新暦のずれに由来しており、旧暦7月15日がお盆だったため、それを新暦に直すと8月中旬にあたるのです。一方で、都市部では農繁期を避けるために7月に行うようになったケースもあります。

お盆の食べ物やお供え物

お盆の時期には、先祖の霊を迎えるために「お供え物」を用意するのが一般的です。地域によって違いはありますが、よく見られるものをいくつか紹介します。

- おはぎ・ぼたもち

- そうめん(迎え火・送り火に使うところも)

- きゅうり・なすの精霊馬

- 果物(梨・ぶどう・りんごなど)

- 線香やろうそく

また、地域によっては「精進料理」を供える風習も残っており、肉や魚を避けた献立が並びます。

子どもにも伝えよう、お盆の意味

現代では、形だけの行事になりがちですが、「お盆」という行事には、家族やご先祖を大切にするという深い意味が込められています。

子どもたちにも、お墓参りや迎え火・送り火などの体験を通して「命のつながり」「感謝の気持ち」を伝える機会にしたいものです。

まとめ|お盆は日本人の心の文化

お盆は単なる連休や帰省のタイミングではなく、古くから受け継がれてきた「祈りと感謝」の行事です。仏教や祖霊信仰などさまざまな背景が融合しながら、私たちの生活に根ざしてきました。

忙しい現代だからこそ、一年に一度、手を合わせて静かにご先祖を想う時間を大切にしたいですね。

コメント