tekowaです。

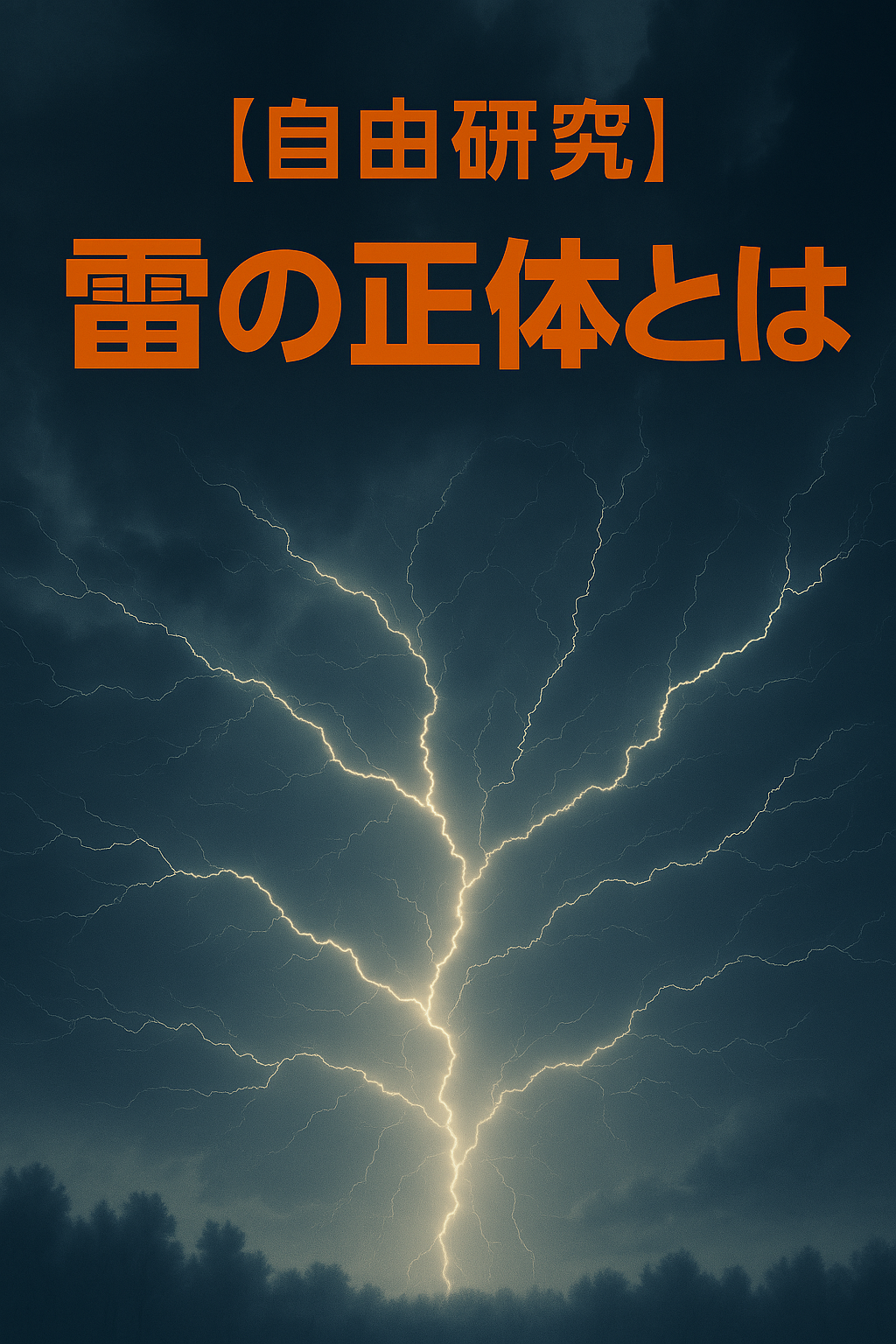

雷のひみつ(後編)〜自然のふしぎと安全なつきあい方〜

こんにちは!「雷のひみつ(前編)」では、雷がどうして光ったり音を出したりするのか、基本のしくみを学びましたね。

今回はその続きを学んでいきます。雷の電気はどこから来るの? 静電気と関係ある? 落雷から身を守るにはどうすればいいの?など、もっと深く知って、雷と自然のつながりを学びましょう!

雷の正体は「自然の静電気」?

雷の元になる電気――これは私たちの身のまわりでも起きている「静電気(せいでんき)」とよく似ています。

たとえば、冬にセーターをぬいだとき「パチッ」と音がしてびっくりすることがありますよね? あれも空気が乾燥しているときに体にたまった電気が一気に放電(ほうでん)されたものです。

雷も、ものすごく大きな静電気!?

雷は、雲の中で氷のつぶがぶつかり合うことで電気がたまり、限界までたまると「放電(ほうでん)」して雷になるという点で、まさに巨大な静電気!

ふだんの「パチッ」は電気の量が少ないけど、雷はとてつもなく大きなエネルギーを持っていて、ときには数万アンペア(A)もの電流が流れます。

どうして金属に落ちやすいの?

雷は電気が通りやすいもの(=電導性が高いもの)を好みます。

- 金属(かね)

- 水をふくんだ木

- 人の体(約70%が水分)

そのため、高い木や電柱、アンテナ、さらには人間にも落ちる可能性があります。

雷が鳴りはじめたら、金属製の傘やゴルフクラブ、自転車などは近くに置かず、すぐに安全な場所に避難しましょう。

雷から身を守るには?

雷が近づいたとき、どうやって安全を守ればよいかを知っておくことは、とても大切です。

安全な場所

- 家の中(特に木造より鉄筋コンクリートの建物)

- 自動車の中(金属で囲まれているので安全)

- 学校の教室や公共施設の中

危険な場所

- ひらけた広場(自分の体が一番高くなってしまう)

- 水辺・プール(水は電気を通しやすい)

- 高い木の近く

耳をすまして「ゴロゴロ」と聞こえたら、すぐに屋内に避難しましょう。雷は思っているよりも遠くからでも落ちることがあります。

雷のときの合言葉「くもがにがて」って?

雷から身を守るために、小学生に向けた安全な行動の目安「くもがにがて」があります。

く:くも行きがあやしいときは早めに行動!

も:もりや林に近づかない!

が:学校では先生の指示にしたがう!

に:にわか雨に気をつけて!

が:がけや川辺には近づかない!

て:てんきの変化をチェックしよう!

ちょっと楽しく覚えられて、役にも立つ言葉ですね♪

実験してみよう!静電気ミニ実験

おうちでも安全にできる「雷のミニ実験」があります。

●ふわふわティッシュで静電気

- 風船をふくろから出してふくらませます。

- ウールやセーターなどに風船をこすります(約10回以上)。

- 軽くちぎったティッシュに近づけてみましょう。

風船にティッシュがくっつけば、電気がたまった証拠! これが静電気です。

●スプーンと髪の毛でパチパチ実験

- プラスチック製のスプーンを、ドライヤーで乾かした髪の毛にこすります。

- アルミホイルの小さなボールを近づけます。

うまくいくと、アルミが吸い寄せられたり、ポンと跳ねたりしますよ。

このように、雷と同じ「電気の力」が、身近なところでも体験できるんです。

雷と文化のおはなし

雷は、昔からこわい自然現象であると同時に、神さまのしるしとしても考えられてきました。

●ことわざや言い伝え

- 「雷が鳴るとへそを取られる」…子どもにおなかを冷やさないよう注意するための言い伝え。

- 「雷と火事と親父」…昔の三大こわいものとして有名な表現。

●雷神さまの存在

雷の音や光は、雷神(らいじん)さまや風神(ふうじん)さまが太鼓を鳴らしているのだと考えられていたこともあります。雷はただの自然現象ではなく、神話の中にも登場するパワフルな存在だったのです。

自由研究にするときのヒント

「雷のひみつ」は、自由研究のテーマとしてもおすすめです。

●おすすめ構成

- 雷とはなにか?

- 雷のしくみ(前編内容)

- 静電気との関係(後編)

- 安全対策

- 観察日記や天気図との比較

- 身近な実験と結果

- まとめ・感想

「雷がこわくなくなった」「自然ってすごい!」など、自分の気づきを言葉にすると、読む人にも伝わりやすくなります。

まとめ

- 雷は「巨大な静電気」と同じしくみで起こる

- 金属や水は電気を通しやすく、雷が落ちやすい

- 安全な場所に避難するのがとても大事

- 静電気のミニ実験で、雷のしくみを体感できる

- 昔の人も、雷にいろいろな意味を見つけてきた

空の上でひびく「ゴロゴロ」の音には、自然からのメッセージがかくれているのかもしれません。

こわがらずに、正しく知って、安全に向き合っていきましょう♪

コメント