tekowaです。

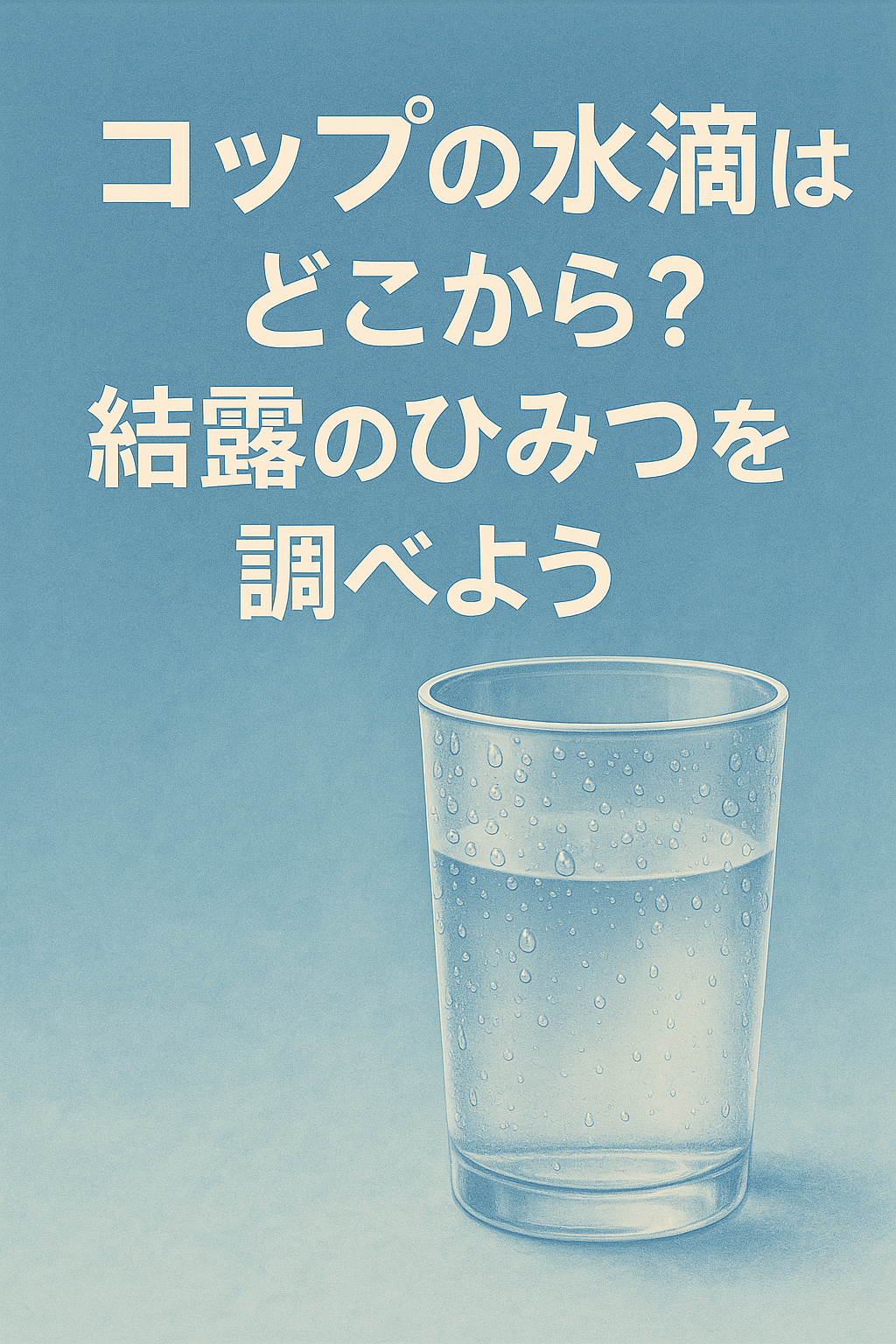

冷たいジュースや水をコップに入れて置いておくと、いつの間にかコップの外側がびしょびしょに!

この「水滴」はいったいどこからやってきたのでしょうか?

今回の自由研究では、冷たい飲み物を入れたときにコップの外につく水滴の正体を調べ、空気中の水蒸気や温度との関係について学びます。

はじめに:この実験でわかること

- 結露(けつろ)とはなにか?

- 水滴はコップの中の飲み物から出てきたのか?

- 空気中の水蒸気と温度の関係を知ろう

予想してみよう

冷たい水を入れたコップのまわりに水滴がつくのはなぜだと思う?

いくつかの予想を書いてみよう:

- 中の水がしみ出てきた?

- 空気の中の水分がくっついた?

- 水のにおい?

用意するもの

- 透明なガラスコップ(2〜3個)

- 冷たい水(氷水や冷蔵庫の水)

- 常温の水

- ふきんやペーパータオル

- 温度計(あれば湿度計も)

- 観察記録ノート(表形式)

実験1:水滴はどこからきたの?

コップに「冷たい水」と「常温の水」を入れて、どちらに水滴がつくかを観察します。

- コップA:氷水を入れる

- コップB:常温の水を入れる

- 時間をおいて観察(10分〜20分)

外側についた水滴を指でさわってみよう。冷たい?ぬるい?色は?においは?

観察記録の例

| コップ | 水の温度 | 外側のようす | 水滴の量 | においや感触 |

|---|---|---|---|---|

| A | 5℃(冷水) | たくさん水滴がついた | びっしょり | においなし/冷たい |

| B | 25℃(常温) | ほとんど変化なし | なし | 乾いている |

なぜ水滴がつくの?

空気の中には見えない「水蒸気(すいじょうき)」がふくまれています。

冷たいものにふれると、この水蒸気が「水」に変わって、コップのまわりにつくのです。

この現象を「結露(けつろ)」といいます。

温度が低いと水蒸気が水になる

空気はあたたかいときにはたくさんの水蒸気をふくみますが、冷えるとそれをかかえきれず、「水」として出てきます。

この仕組みを使って、くうき・水・温度の関係を調べていきましょう。

次回(後編)の内容

後編では、グラスの種類(紙/金属/プラスチック)や、氷の量、温度、湿度などを変えた結露の出方の違いを調べます。

また、結露が起きる日常の場所(窓・水筒・ビニール袋など)についても観察して、わかりやすくまとめてみましょう。

コメント