tekowaです。

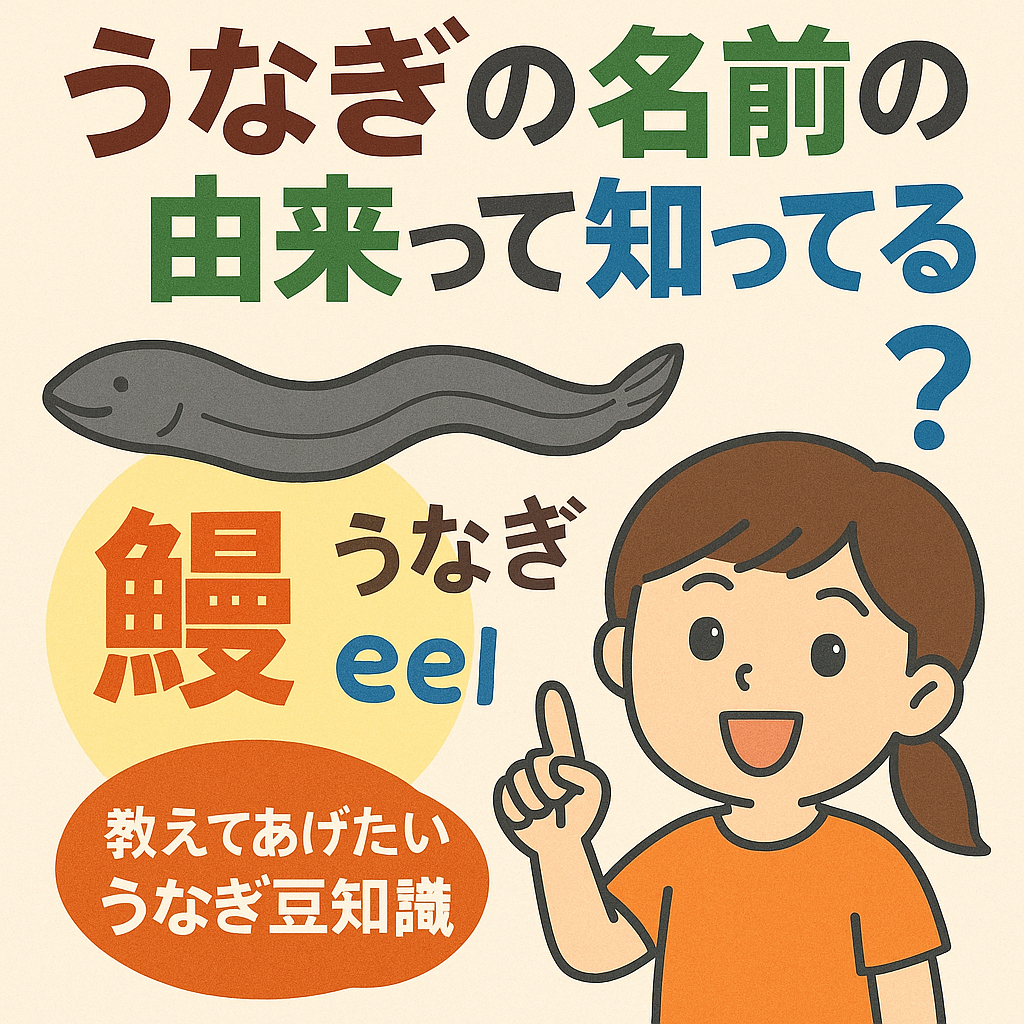

うなぎは日本人にとってとても身近な魚ですが、実はその生態にはまだ謎が多く残されています。日本の食文化に深く根ざしている一方で、うなぎの一生や生息地について正確に知っている人は少ないかもしれません。そんな「うなぎ」、そもそもなぜ“うなぎ”と呼ばれるようになったのでしょうか?

「うなぎ」の語源を探る

1.「うなぎ」は“むなぎ”だった?

平安時代の書物『和名抄(わみょうしょう)』には、「武奈伎(むなぎ)」という表記が登場します。これは「胸(むな)」と「黄(ぎ)」から来ており、「胸のあたりが黄色い魚」という意味。実際にうなぎのお腹側はやや黄みを帯びており、これが語源のひとつと考えられています。

2.「うなぎ」は「うな(長いもの)」+「き(魚)」?

「うな」は「長いもの」を意味し、「き」は古語で「魚」を表す接尾語とも言われています。つまり「うなぎ」は「長い魚」という意味を持つ言葉だったのでは?という説もあります。

3. 中国語では「鱔魚」「鰻魚」

中国語ではウナギを「鱔魚(シャンユー)」や「鰻魚(マンユー)」と呼びます。ただし「鱔魚」はタウナギ(ドジョウの仲間)を指すこともあり、国や地域によって差があります。

「鰻(うなぎ)」という漢字の由来は?

「鰻」という漢字は魚へんに「曼」。この「曼」は「長い」「くねくねした」という意味を持つ文字で、ウナギの姿形をよく表しています。つまり「鰻=くねくねした魚」という意味になるわけです。

ちなみに中国でも「鰻」は同様に長い魚を指すことが多く、日本でも漢字としてこの形が採用されました。

英語では「eel(イール)」!その由来は?

英語でウナギは「eel(イール)」ですが、これは古英語の「ǣl」やゲルマン祖語「*ēlaz」に由来するとされています。これもやはり“細長くて滑る魚”という見た目から来ていると考えられます。

世界のユダヤ教で禁止される「スケールのない魚」とは?

ユダヤ教の食事規定「カシュルート」では、海や川の生き物を食べてよいかどうかの基準に「ヒレとウロコがあるかどうか」があります。ウナギのように、見た目にはウロコが目立たない魚(=スケールがない魚)は、宗教的に「清くない」とされ、食べることが禁止されています。

実際にはウナギにも微細な鱗は存在していますが、表面がヌルヌルしていて鱗が見えにくいため、「鱗がない魚」と判断されてしまうことも。宗教的・文化的な観点からも、ウナギは興味深い存在です。

ウナギの呼び名に込められたイメージ

各国で「うなぎ」という魚に対する呼び方を見てみると、その土地での印象が伝わってきます。

- 日本語:姿・色に由来(胸の黄み・長さ)

- 中国語:種別で混在(鰻魚・鱔魚)

- 英語:形や滑りやすさに注目(eel)

どれも「見た目」に由来している点が共通しています。身近な魚でも、名前の由来をひもとくと新しい発見があるものですね。

子どもにも話したくなる“うなぎ豆知識”

うなぎは夏のスタミナ食として知られていますが、「なぜ“うなぎ”って名前なんだろう?」と家族で話すと、食事がもっと楽しくなるかもしれません。この記事を読んで、お子さんに教えてあげてくださいね。

たとえば、5歳の娘さんに「うなぎってお腹が黄色いから“むなぎ”って呼ばれてたんだよ」と話してみてはいかがでしょうか?想像が広がって、食育にもつながります。

まとめ|「うなぎ」の名前の由来を知ると、もっと好きになる!

うなぎの語源には諸説ありますが、どれも「見た目」「色」「形」などに由来していることが分かります。漢字や英語名なども合わせて知ると、うなぎの文化的背景がより豊かに見えてくるはずです。

土用の丑の日など、うなぎを食べる機会があったら、名前の由来にも思いを馳せてみてくださいね。

コメント