tekowaです。

夏休みの自由研究、何をテーマにしようか迷っていませんか?

身近な食べものを使った実験や観察は、調べるのも楽しく、食べる楽しみも味わえるので人気です。

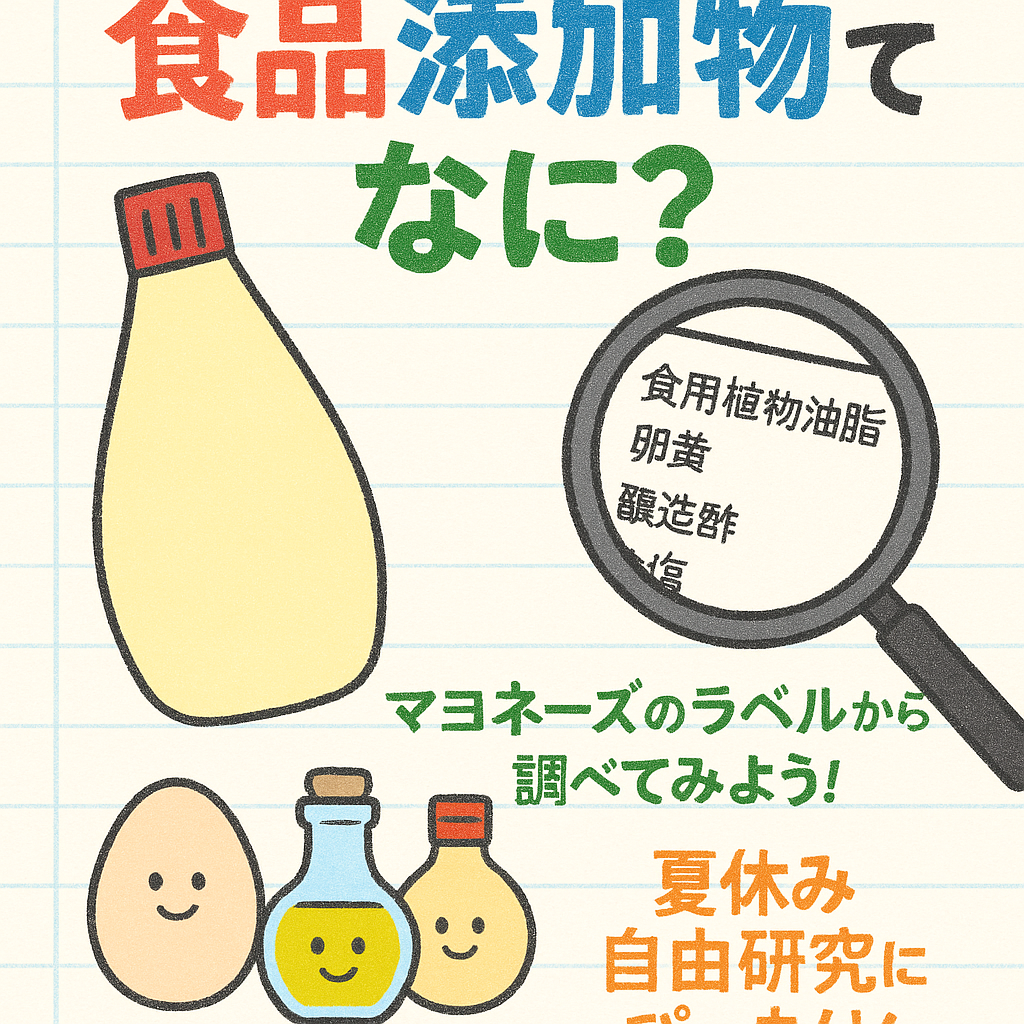

今回は「マヨネーズと市販食品の成分表示」を通じて、食品添加物について調べてみましょう。

自由研究のテーマ設定

「食品添加物って、体に悪いの?」「どうして入ってるの?」

そんな素朴な疑問から、この研究はスタートします。

調べるテーマ例:

- 食品添加物とは、何のために使われているのか?

- 市販のマヨネーズには、どんな添加物が入っている?

- 手作りマヨネーズと比べて、何が違う?

そもそも添加物ってなに?

食品添加物とは、食べものの「色をきれいに見せる」「長持ちさせる」「味を良くする」などの目的で加えられる物質のことです。

たとえば、次のような分類があります:

- 保存料:腐るのを防ぐ(例:ソルビン酸、安息香酸)

- 着色料:見た目をよくする(例:カロチノイド色素、赤色102号)

- 香料:香りをつける(例:バニリン、エチルバニリン)

- 酸化防止剤:油などが変質しないようにする(例:ビタミンC、ビタミンE)

- 甘味料:カロリーを抑えて甘さをつける(例:アセスルファムK、スクラロース)

- 乳化剤・増粘剤:液体と液体を混ぜやすくしたり、とろみを出す(例:レシチン、キサンタンガム)

どれも、安全性が確認されたものを、使っていい量の範囲内で使っています。

添加物の歴史をちょっとのぞいてみよう

食品添加物は、実は昔から使われていたって知っていましたか?

- 塩漬けや酢漬け → 自然の「保存料」

- 梅干しの赤色 → シソによる「天然着色」

- 燻製 → 煙の成分で腐りにくくする

昔は自然の材料で「保存」や「風味づけ」をしていました。

現代ではそれを安定して、大量に・安全に行うために、人工の添加物が使われています。

市販マヨネーズの成分を見てみよう

まずはスーパーで売られているマヨネーズのラベルを見てみましょう。

ある商品に書かれていた表示例:

- 食用植物油脂

- 卵黄

- 醸造酢

- 食塩

- 調味料(アミノ酸)

- 香辛料抽出物

- 増粘剤(キサンタンガム)

「調味料(アミノ酸)」や「増粘剤(キサンタンガム)」などが、食品添加物にあたります。

パッと見ただけではわからない言葉も多いので、調べながら理解を深めてみましょう。

ラベルを読むトレーニング:どれが添加物?

ラベルを見て、「どこからどこまでが添加物なのか?」に注目してみましょう。

例:あるドレッシング

- 植物油脂、醸造酢、砂糖、食塩、たまねぎ、調味料(アミノ酸等)、香辛料、酸味料、増粘多糖類

この中で「調味料(アミノ酸等)」「酸味料」「増粘多糖類」が添加物に該当します。

このように、食品表示を読む力がつくと、日常生活でも役に立ちます。

手作りマヨネーズと何が違うの?

手作りの基本材料:

- 卵黄

- 油

- 酢

- 塩(または砂糖)

- お好みでマスタードなど

添加物は一切使っていませんが、分離しやすく、日持ちしません。

一方で、市販品には「増粘剤」や「乳化剤」が使われ、滑らかで安定したとろみを保っています。

添加物の役割は、「長く保存できる」「見た目や味が変わりにくい」といった安定性を高めることです。

「無添加」って書いてあれば安心?

最近は「無添加」と書かれた商品も増えていますが、実はルールがあります。

例:

- 「保存料無添加」=保存料だけ使っていない(他の添加物は使われている可能性がある)

- 「化学調味料不使用」=うま味成分を天然だしからとっていることが多い

「無添加」と書いてあっても、すべての添加物がないわけではないので、表示の意味を知っておくと安心です。

調べるときのヒント

- 市販マヨネーズを2〜3種類買ってきて、表示を比較してみる

- 成分名を書き出して、辞典やインターネットで調べる

- どの会社が何の添加物を使っているのかをまとめる

気になるものがあれば、それをさらに深掘りしてみましょう。

学年別テンプレートで自由研究を進めよう

次回の後編では、実際に「自分だけの自由研究レポート」を仕上げるためのまとめ方・観察・考察のヒントを紹介します。

コメント