tekowaです。

夏といえば「うなぎ」!土用の丑の日に食べる定番メニューですが、ふと疑問に思ったことはありませんか?

「うなぎって海外にもあるの?」「外国の人も食べるの?」

今回は、日本のうなぎ文化と、海外におけるうなぎの位置づけや食べ方について、ちょっと深堀りしてみましょう。

日本では「蒲焼き」が主流!

日本では、うなぎといえば「蒲焼き」。醤油ベースの甘辛いタレで焼いたふっくら香ばしいうなぎは、夏のごちそうとして昔から親しまれています。

関東では「背開き&蒸し焼き」、関西では「腹開き&直火焼き」といった地域差もあり、食文化としての奥深さも魅力です。

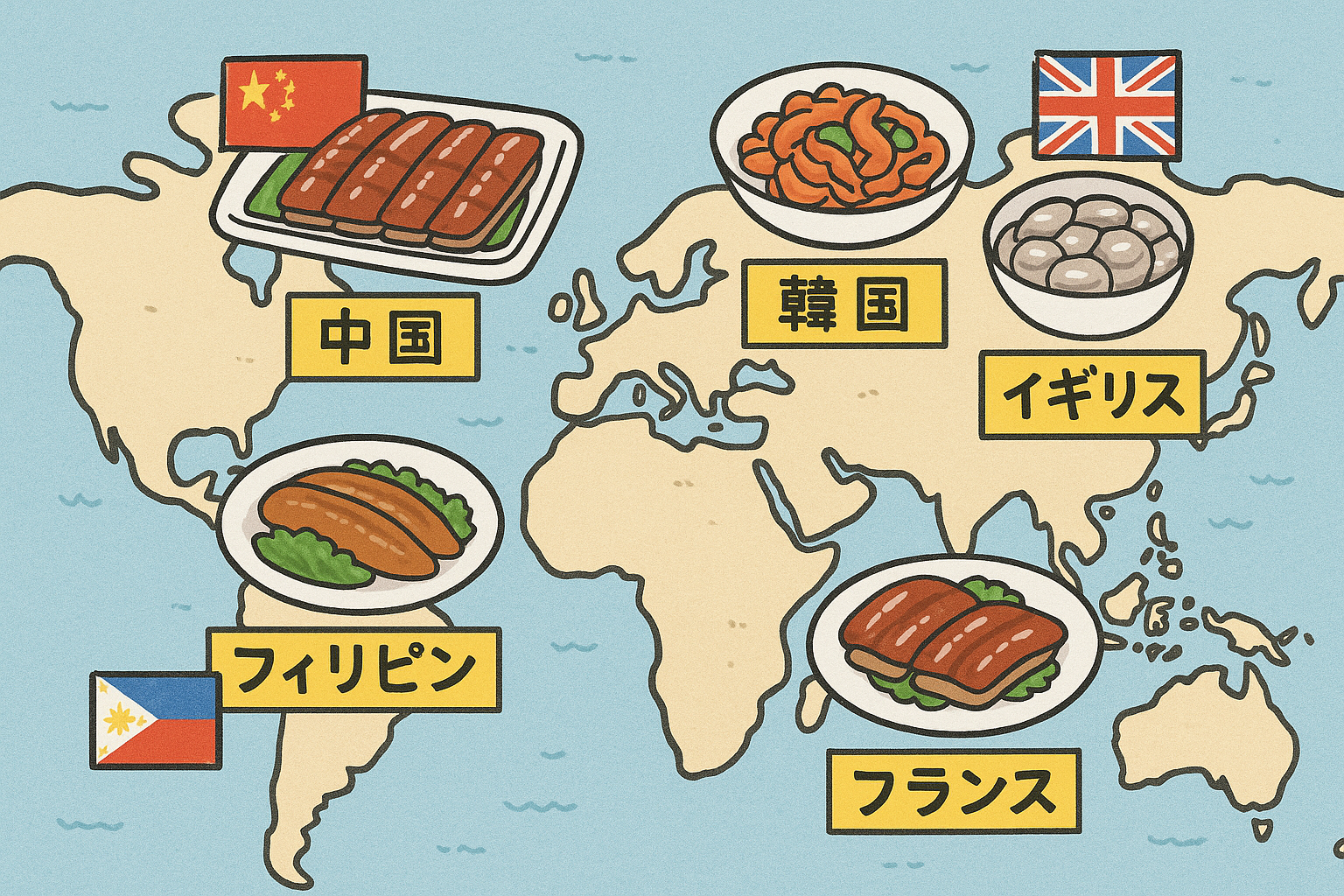

実は海外でも食べられている!

「え?うなぎって日本だけの食べ物じゃないの?」と思うかもしれませんが、実は世界中にうなぎ料理はあります。

- 中国:うなぎの炒め物や煮込みが主流。八角やしょうがで煮る「紅焼鰻魚(ホンシャオマンユー)」など。

- 韓国:コチュジャンを使ったピリ辛うなぎ焼き「ジャンオグイ(장어구이)」が人気。スタミナ食として有名。

- フィリピン:うなぎのスープ料理「シニガン」や煮込み料理が食べられている地域も。

- フランス:「マトロート・ド・アンギーユ(Matelote d’Anguille)」という赤ワイン煮込みが伝統料理として存在。

- イギリス:伝説の料理「ジェリー・イール(jellied eel)」=ゼリー寄せのうなぎ。ロンドン下町のソウルフード。

意外と多彩なうなぎ料理。使う調味料や調理法の違いがその国らしさを出しています。

ところで…ユダヤ教では「うなぎ」はNG!?

うなぎは世界中で食べられているとはいえ、ユダヤ教では「食べてはいけない魚」とされています。

■ユダヤ教の食事ルール「カシュルート(Kosher)」とは?

ユダヤ教には、古くから伝わる食事のルール「カシュルート」があります。その中では、水に住む生き物について以下のように記されています。

「水にいるもののうち、ヒレと鱗(うろこ)があるものは食べてよい」

「ヒレや鱗がないもの、どちらかがないものは不浄である」

つまり、ヒレと鱗の両方がある魚はOK、どちらかが欠けていればNGというわけです。

■うなぎは「鱗がない」とみなされる

実はうなぎにはごく小さな鱗がありますが、皮膚に埋まっていて肉眼ではほとんど見えません。そのため、ユダヤ教のルール上は「無鱗魚(むりんぎょ)」と見なされ、コーシャ(Kosher)ではない=食べられない魚とされます。

同様に、ナマズやアナゴ、ハモ、サメなどもカシュルートではNGとされています。

■ちなみに:コーシャ対応の食品には「認証マーク」がある

海外では、ユダヤ教徒が安心して食べられるよう、コーシャ認証を受けた食品に「K」や「U」マークがついていることがあります。

これがある食品は、「ユダヤ教徒が食べてもOK」とされる品質・材料・調理法を守っている証拠です。

まとめ:うなぎ文化は世界に広がってるけど、宗教ルールも忘れずに

- うなぎは日本の伝統料理だけでなく、世界でも多様に調理されている

- 国によってはスパイシーだったり、ワインで煮たり、ゼリー寄せにされたり!

- 一方で、ユダヤ教やイスラム教などの食文化ではNGな場合もある

宗教・文化・地域性の違いを知ると、食べ物ってもっと面白くなりますね。

🌟おまけ:子どもたちも「うなぎの世界地図」を見て驚き!

我が家の5歳と2歳の娘たちは、蒲焼きをおいしそうに少しずつ食べていました。小骨に気をつけながら「おいしいね~」と笑顔で食べていた姿が印象的でした。

そんな彼女たちも、世界のうなぎ料理を写真で見て「ゼリーにして食べるの!?」「コチュジャンで?」と大騒ぎ(笑)

家庭でもちょっとした食育ネタになりますよ🍴

コメント