tekowaです。

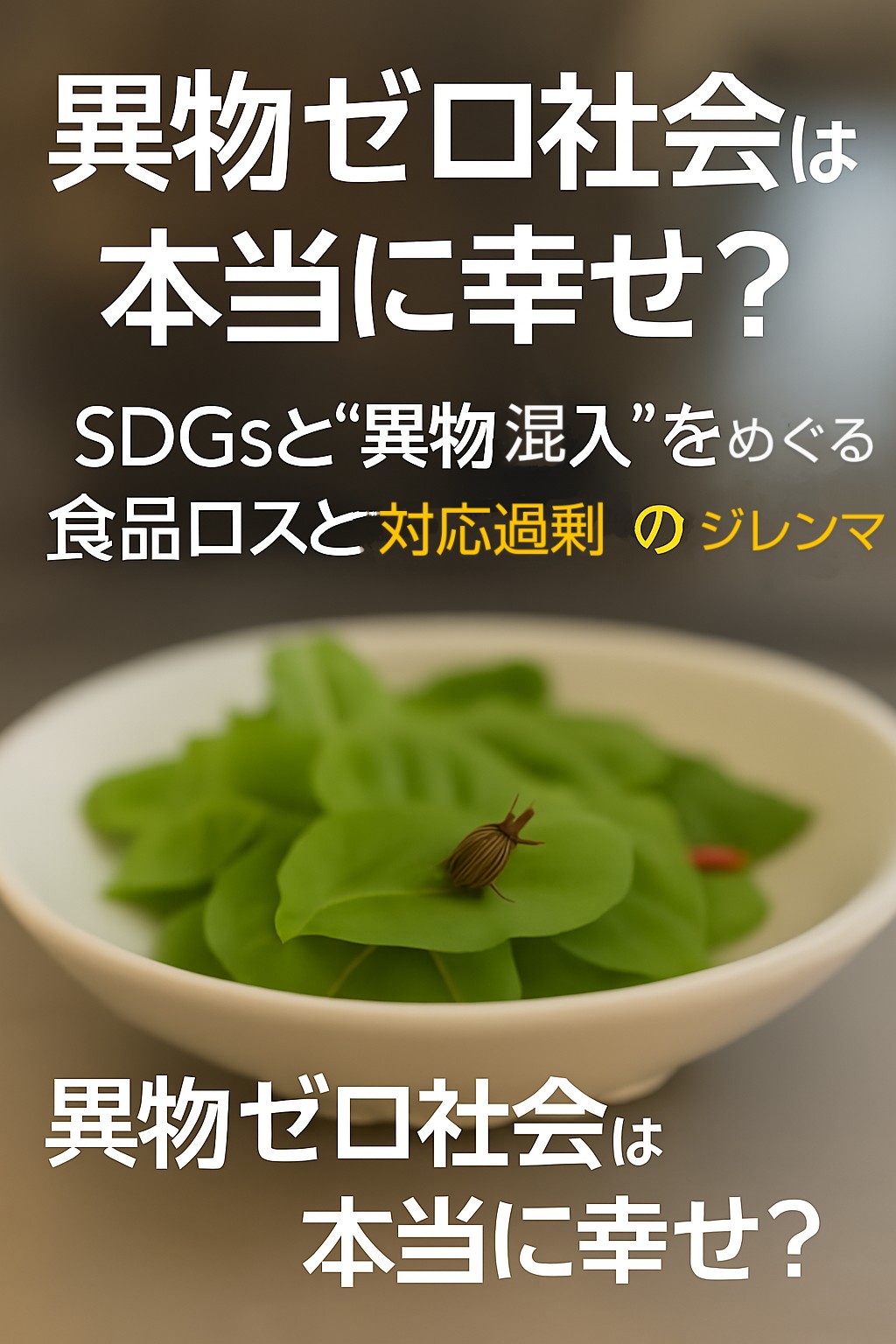

✅ 導入:異物混入ゼロは“理想”か“幻想”か?

「お客様の口に入るものだから、異物はゼロで当然」

そう考えるのは、日本ではごく当たり前。しかし、それが本当に“持続可能”かどうか、考えたことはあるだろうか?

実は異物混入ゼロの徹底が、食品廃棄やSDGs(持続可能な開発目標)への逆行にもつながるケースがある。

今回は「異物混入問題」と「持続可能性」の交差点に切り込みます。

🍽 異物混入で“即廃棄”?その裏にある大量ロス

日本ではたった一片のビニール片や、混入の可能性があるだけで何万食・何千個という食品が廃棄されるケースが少なくない。

- 給食で異物混入→全量停止

- 工場での異常→全国流通分が回収対象

消費者のクレームや企業イメージを考慮した“過剰対応”が、実は環境に大きな負担をかけているのが現実です。

🌍 SDGsのゴール12「つくる責任 つかう責任」とは?

SDGsでは、食品ロスの削減が明確に求められています。

- ゴール12「つくる責任 つかう責任」

- ターゲット12.3「2030年までに、世界全体の一人あたりの食品廃棄を半減」

異物混入ゼロを目指すことと、食品ロスを削減すること――この2つは時に矛盾してしまう。

完璧な品質管理を求める社会では、まだ食べられるのに廃棄される食品がどんどん増えているのです。

🧪 科学的リスク評価と“感情的な安心”のギャップ

- 科学的に問題ない異物(例:植物の繊維・虫の羽など)でも「気持ち悪いから廃棄」の声

- 一方で、表示ミスやパッケージ破損など「品質に問題がない」と判断されれば海外では販売継続も

この差は、“安全”と“安心”の違いにあります。

つまり、感情に左右される「安心」が、科学的に問題ない食品を捨てる理由になっているのです。

💡 これからの社会に必要なのは“共通認識”と“教育”

- 「異物ゼロでなければならない」から「多少の異物でも安全ならOK」へ

- 「企業は完璧を目指せ」から「企業と消費者がリスクを共有しよう」へ

こうした意識改革と、食品安全に関する教育の徹底が、これからの“異物との付き合い方”に不可欠です。

🌀 完璧を求めすぎる社会は持続可能か?

異物混入ゼロを徹底しすぎると、コストがかかる・人手が足りない・食品ロスが増えるという負の連鎖に。

一方で、多少のリスクを許容することで、

- 人間らしいゆとり

- 持続可能な食品供給

- 環境への配慮

を実現できる可能性もあります。

🔁 関連記事でさらに深掘り!

✅ まとめ:本当に大切なのは「異物ゼロ」じゃなく「正しい判断」

異物混入ゼロを目指す社会は美しい。

でも、そのために失っているものがあるかもしれない。

“安心”を過剰に求めすぎた結果が、地球にとっては“危険”になることもある――。

私たちは、食品との“ちょうどいい距離感”を学ぶ時期にきているのかもしれません。

コメント