tekowaです。

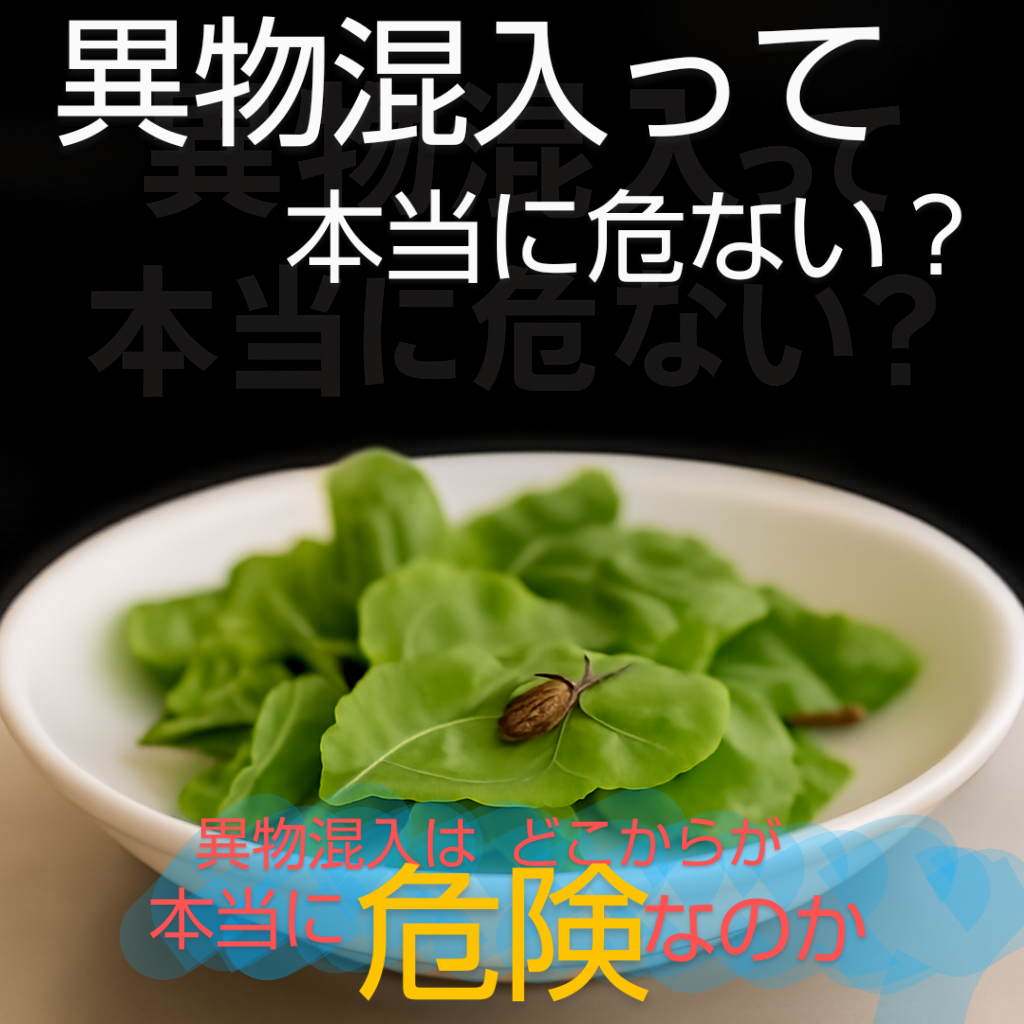

「食品に異物が入っていた!」というニュースを見ると、「やばい、健康被害が出るのでは?」と身構える人も多いのではないでしょうか?

でも、ちょっと冷静に考えてみてください。“異物混入”=“すぐに健康被害が出る”わけではないのです。

この記事では、異物混入がなぜ問題視されるのか、本当に人体に影響のあるケースとはどこまでなのか、専門的な観点からわかりやすく解説していきます。

🔍そもそも異物混入ってどんな種類がある?

一口に異物と言っても、実はかなり幅があります。以下はよくある例です。

- 🧵 毛髪・繊維(作業員の髪、衣類の繊維など)

- 🪳 虫類(ゴキブリ、コバエ、蛾の卵など)

- 🪵 木片・竹片・紙片(割りばし、梱包資材)

- 🪨 金属片・プラスチック片(機械由来、包装材など)

- 🧼 洗剤・薬品の混入(洗浄工程ミス)

このうち、“人体に危険が及ぶ”とされるのは主に「金属片」「薬品」「腐敗・毒性のある虫」などです。毛髪や繊維は不快感はあるものの、実害としてはほぼゼロに近いと言われています。

⚠️人体に影響が出るケースとは?

食品衛生法や企業ガイドラインでは、以下のようなケースが“重大なリスク”とされます。

① 鋭利な金属片・ガラス片の混入

誤飲によって口腔・食道・胃腸などを傷つけるリスクが高く、最も回収対象になりやすいパターンです。ミキサーやカッターなどの劣化による破片混入が原因となることも。

② 農薬・化学薬品の残留・混入

洗浄不足やラインの切替ミスなどにより、洗剤や薬剤が製品に残ることがあります。中毒やアレルギー反応を引き起こすリスクがあるため、最も深刻な異物の一つです。

③ 食品由来の毒性(例:フグの毒、腐敗菌)

加工が不十分だった場合などに起きやすく、最近では「しらすにフグ混入」「魚卵にアニサキス」などの例もニュースになりました。これは命に関わることもあり、即時回収・調査が行われます。

👀逆に「実害はないけど炎上しやすい」異物とは

ここが“消費者心理”と“科学的リスク”のズレ。

- 毛髪

- 紙片

- 小さな虫(しかも死んでる)

これらは本来、消化器官で分解され、健康被害にはならないことが多いのです。

しかし見た目や心理的な嫌悪感から、「気持ち悪い」「もう買わない」といった企業への信頼低下に直結してしまいます。

日本では特にこのタイプの異物に対して“ゼロトレランス(全く許容しない)”の姿勢が強いため、企業側も過剰防衛的な姿勢を取らざるを得なくなっています。

📜法律ではどう定められているの?

厚生労働省が定める「食品衛生法」では、異物混入について以下のような規定があります。

食品に有害な物質が混入している、またはそのおそれがある場合は販売してはならない。

つまり、「有害であるかどうか」「その可能性があるかどうか」がポイント。毛髪や虫の破片であっても、「有害な結果を招いた場合」にはアウトになります。

🧠私たちは“見えないリスク”に怯えすぎていないか?

実際には、「洗って取れるもの」や「加熱で無害になる異物」まで過敏に反応してしまう現代。

特に子ども向け製品や、高齢者向けの食品に関しては「安全配慮」は必須ですが、一方で、

- 過剰な回収コスト

- 風評被害による企業の信頼低下

- 食品廃棄の増加

など、異物混入が引き起こす“二次被害”も深刻です。

🧼「異物ゼロ」なんて本当は存在しない

異物混入はゼロにできない前提で管理されています。HACCPを導入している食品工場では、リスクのある工程を重点的に管理することで「限りなくゼロに近づける」ことが目的なのです。

「この商品は異物ゼロです!」という表記がないのは、“科学的に100%の保証はできない”から。

📚関連リンク

🪲【異文化の衛生観に驚き!】 👉 アメリカのサラダに虫の卵混入!? 🇯🇵【日本だけなぜ異物に厳しいの?】 👉 衛生観念の歴史と社会背景を解説 🏢【企業はこう対応する】 👉 海外企業との対応の違いとは? 🧠【私たちの潔癖意識は正義か?】 👉 消費者の心理を深掘り!

✅まとめ:「異物=即危険」ではない

- 🔸 異物には“無害なもの”と“危険なもの”がある

- 🔸 実際の健康被害が出るケースは限られている

- 🔸 企業も「ゼロ」に近づけてはいるが、完全には防げない

- 🔸 私たち消費者も「冷静に受け止める力」が必要

異物混入のニュースに出会ったら、一度立ち止まって、

「これは本当に危険か?」「企業の対応は誠実か?」

を見極めることが、これからの時代の“賢い消費者”ではないでしょうか。

——さて、あなたは異物に、どこまで寛容でいられますか?

※本記事は食品衛生管理の視点と消費者心理を交え、過度な不安や過剰反応を避けるための参考情報として制作しています。

コメント